大社方面へ。正午過ぎに出立、昼食をきづきで。割子と地魚丼。妻いわく、美味しい、一番と。帰り際、店主にご挨拶、久方ぶり。よい仕事をしておられると、僭越ながら思う。そういう仕事にあうと怠惰な身もひきしまるもの、だと言い聞かせよう。気づいたこと。看板が透明なアクリルに変わっており、メニューなどやや読みにくし。されど読めなくはなく、景観に溶け込んでいるといえなくもなし。文字が主張することがないのはよいところでもあろうか。

つづいて古代出雲歴史博物館へ。企画展はcome on 山陰弥生ライフ。

昭和10年にあたご写真館が撮影した米づくりの無声映像をふたりで見続けた。16分ほどか。背景に築地松もみえ、春に高畝を崩していく光景もあったので、斐川のどこかと思う。昭和10年、1935年。日本の生糸輸出がピーク(1900年に中国を抜き、世界最大の輸出国になっている)、日米開戦の6年前になる。籾摺りはすでに動力の映像であった。肥料も農薬も金で買えるものであったし、そうしたものを使うことが誇りでもあった時代であろう。野良の食事はお椀によそわれた山盛りの穀であったが、白米と麦だったろうか。ポロポロとよくこぼれていたし、稲刈りの時節であったので、麦と米であろう。田は米、麦、緑肥でまわしていたであろうことからも。

フィルムを提供しているアタゴ写真館は平田にある。昭和10年は創業時。他にこの年代あたりの写真なり動画が残っていれば観てみたい。

晩秋の庭先の風景の中に、鶏に給餌しているものがあったが、すべて白色レグホン。山間部よりも導入が早かったのではないかと思う。

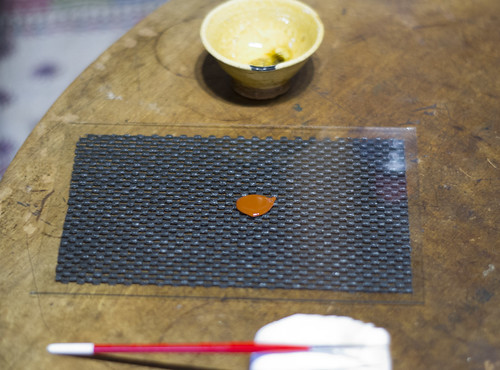

弥生時代の手箕の出土品が見れたのは幸運であった。鳥取県埋蔵文化センター所蔵の金沢坂津口遺跡からのもので弥生前期。展示説明はほぼなかったため、帰宅後確認したのが下記。

【展示室2】弥生時代の「お宝」/とりネット/鳥取県公式サイト

材についは、《ヤナギ属のヨコ材2本一単位とする「ござ編み」で、タテ材にはツヅラフジの樹皮を中央部分に、サクラ属の樹皮を両側部分に使って編まれています。また、枠材はアカガシ亜族の丸木です。》と。

最近、ちょっとした風選を家の裏でやるときにステンレスのボウルを使っていること。倉庫においいた篩など一式がなくなったこと。などなどから道具を調達したいという思いもあったが、たまたまクサギナについてめくっていた書に手箕の記述があったので、ひいておく。椎葉クニ子さんの語りを佐々木章さんが記した「おばあさんの山里日記」葦書房,1998から以下を抜粋。

《明治の初めまでは手箕だけを使って、穫れた物を選り分けよったですよ。”さびる”いうて、大きく煽って風をおこして軽いものを飛ばしたり(風選)、”ゆる”いうて横に揺するようにすると、上の方に大きくて軽い物が出て来ますよ。それから、”よそる”いいよったが、細かく跳ねさせると、先の方に細かい”こめ”(精ヒエ)や”もみ”(玄ヒエ)が出てきますよ。私はサビるのは出来るがあとは下手ですよ。

(中略)

縦も横も竹でつくった竹箕というのもありますが、硬いので跳ねすぎて使い勝手が悪いですよ。この手箕の底は、カバ(ヤマザクラ)の皮を薄くしたのを縦に使ってありますよ。それにちょっと見ただけじゃ解らんかも知れんが、見て下さい小さいヒエでも隙間から漏れたりせんようにアサオ(アサ)の繊維(麻苧)を一緒に編み込んでありますよ。》

石斧、竪杵、平鍬、包丁など興味あるもの多々あり。土器が中心の展示であったが、”弥生ライフ”をうたうほどにはライフは見えてこず。展示の点数でいえばもっとも多い土器の用途について、研究は進んでいるはずだと思うが]、どうなのだろう。小林正史編,2017『モノと技術の古代史 陶芸編』吉川弘文館を紐解いてみたい。

次に、アントワークスギャラリーの展示会「秋のひだまり」へ。とりもと硝子店、フェルト豆ごはん、2人展。妻、フェルトをいくつか購入。サンタを予約する。10周年記念のワークショップでつくるもの。桐の木。