阿井の山野に自生している草木での中でとりあげた「ホウコ」のこと。今日、阿井の方からお電話があり、いくつか教えてもらって、どうやらホグチである可能性がぐぐっと高まりました。ご自身は餅のことしかご存じなかったのですが、知っていそうな方に聞いて頂いたのです。ありがたいことです。

要点は4つ。

・草餅にして食べた。おいしかった。自分はつくり方を知らない。

・葉は粘りがある。

・春はやわらかいがだんだん硬くなる。秋になると丸い玉のようになる(花の部分が)。

・山の中でも道ばたでも、どこということはないが、いろんなところにあった(あるかも)。

知っている人が多そうですし、身近な場所にあったということですね。

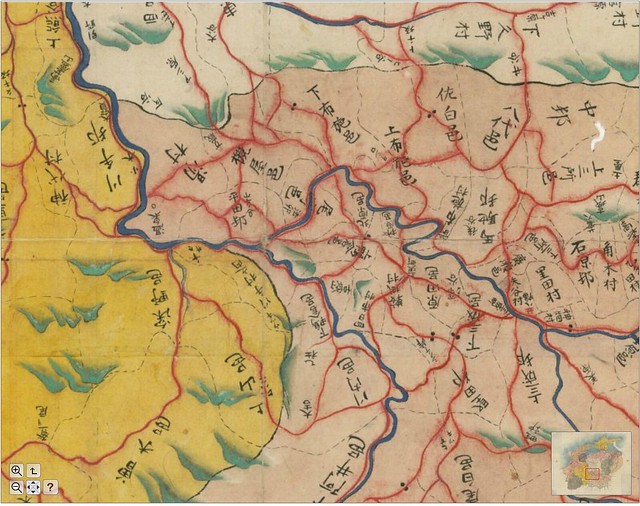

さて、『広島の食事』S.62(農文協)をみますと、神石郡油木町(現神石高原町)では「ほうこうもち」のほうこうは、やまぼくちのことだとしています。

●よもぎもち、ほうこうもち

よもぎの若芽を摘んで、あく汁でゆでて水にさらす。これを固くしぼり、もち米の上にのせ、一緒に蒸して搗く。

よもぎと同じように、ほうこう(やまぼくち)でもつくる。

よもぎもほうこうも、ゆでて乾燥しておいて年中使う。

ちなみに、このほうこうもち、『島根の食事』の中には一カ所も出てきません。都賀か横田にはあってもよさそうなのですが。阿井(仁多)にはあったが、鳥上村大呂(横田)にはなかった可能性が高いです。*1「冬の間はもちをきらさない」「麦はほとんど食べない」「主食は白米」という大呂(昭和初期の頃の食生活)ですが、そこに草餅を食べない理由があるのかもしれません。追究中です。

さて、油木町は広島県東部の高原地帯であり、中央にあたる備北の双三郡君島村(ふたみぐんきみしまむら)ですと、見出しとして草餅はありませんが、「もちは夏以外きらさない」として出てきます。

もちは秋、冬、春ときらすことなく搗き、ごはんとともに食事の中心となる食べものになっている。毎回、一臼三升を二臼は搗く。白いもちは「おひら」といい、味噌汁に入れたり、きな粉もちなどにして食べる。小豆あんを包み、搗いてから三日ばかり食べるのは「あんびん」といい、節句、彼岸、正月などにつくる。もちによもぎをつきいれることもある。

ほかに大根おろしで食べる「からみもち」、きびもち、豆もちのことが出てきます。なかでも彼岸のもちは見出しとなっていて、これが草餅です。よもぎの新芽を摘み、水にさらしてから、蒸したもち米と一緒に搗き、小豆あんを入れて包むという。

ところが、です。『広島の食事』に出てくる奥山県(おくやまがた)の村・中野村では、ほうこをははこぐさのこととしています。

ほうこは、ははこぐさのことをいう。ほうこもちのつくりかたはよもぎもちと同じである。

そして、ぼくちのことは「うらじろ」と呼び、うらじろもちをつくるのです。しかも、西日本に多く分布するキクバヤマボクチではなくオヤマボクチのことだとも。

これまたおもしろいことであります。

それにそれに、なんといってももちの種類の多いことといったら!

とりあえずあげておきます(追記用備忘に)。

・てんこもち

・よもぎもち

・うらじろもち

・ほうこもち

・うのはなもち

・あらかねもち

・あわもち

・そばのはごもち

・だんごもち

・こうぼうもち

・とちもち

この中での注目は「こうぼうもち」。こうぼうびえ、すなわちしこくびえのもちです。

さらに加えて、焼畑が明確に位置づけられているのです。

そこらはまた。

◉2017/04/20追記

阿井の福原で、なんとホウコモチをいただきました。ほんのちょっとしたお手伝いのお礼に。

売られてます。ふつうにモチとして。

ヨモギとホウコのブレンドとのこと。ホウコをまぜると粘りがますということでした。

「ホウコ」はそこらじゅうにたくさんあるとのこと。

*1)追記(令和6年10月22日)…鳥上にはあったであろう。横田町史など参照。