柳田国男の「先祖の話」を読み直していて出くわした一文がある。”帰る山”から”卯月八日”にかけてみられる記述であるのだが、やや錯綜している。まるで野山に無数に走る獣道のように。いや、錯綜は、「先祖の話」全般にわたってのことだ。本土空襲の惨禍にあった太平洋戦争の末期に筆をはしらせていた文である。いやいや。そうではない。錯綜しているのは私か。戦争がここでどう関係しているかは瑣末なことだ。柳田が民俗学を通して求め続けていたものがここに表出している。学問ではない、生きることそのものへの問いがここにはある。それがゆえの錯綜(と見えてしまうもの)なのだ。

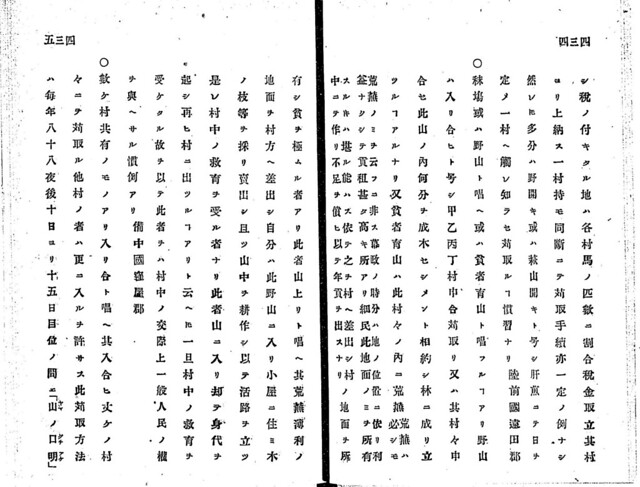

《四月に先祖の祭りをするという習わしは、捜して見つけるほどの珍しい古いものであった。それが大昔の新年であったという、私の考証の正しいか否かは別として、ともかくも今ある年の暮れのみたまの飯よりも、また一つ前の慣例だったのである。それがただ多くの山宮の大祭の日となり、もしくは、苗代の労作を前に控えた、若い農民たちの行楽の一日となって、どうして卯月の八日であるかの説明は不可能であるかのように思われていた。……(中略)……そうして赤城山麓の二村のような事実が、たったひとつでも確かめ得られるとなると、たとえ断定は下すことができなくとも、これでまたふたたび若い新しい問題として、学者に取り上げられてよいことになるのである。》

このテキストに先行する、柳田がその価値を「発見」した赤城山麓の二村の事例の件はこうである。

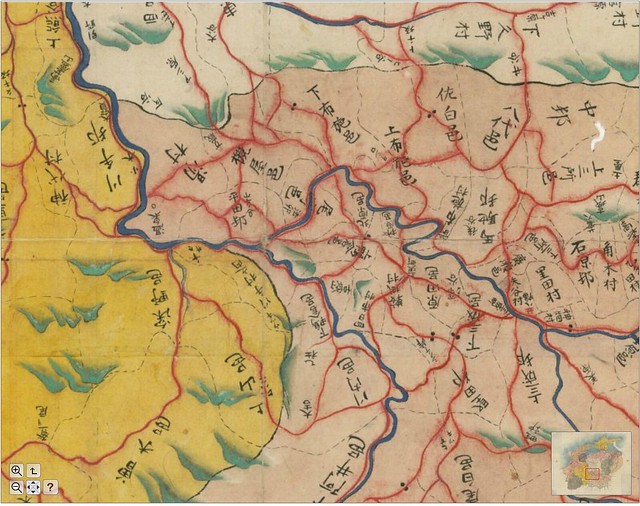

《関西方面と比べると、東国は一体に四月八日の行事は希薄なように思っていたが、赤城山にはなおこの日の山登りが行われていた。そうしてその東麓の黒保根(くろほね)・東(あずま)の二村だけでは、過去1年の間に死者のあった家々から、必ず登山する慣習があって、それを亡くなった人に逢いに行くといっているそうである。……(中略)……ともかくも山中には六道の辻や賽の川原、血の池地獄などという地名が残っているというのは、多分はそれが路筋でありまた巡拝の地だったことを意味するのであろう。》

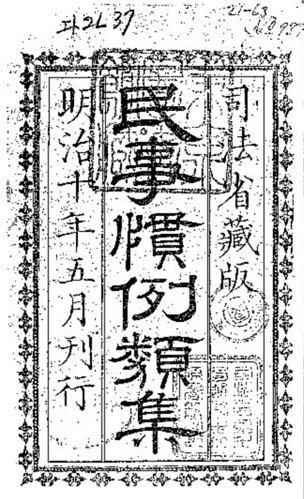

現在、それはこの文が書かれた終戦間際の時代から50年以上が経過した2016年の現在にあって、「卯月八日」とはなんなのかといえば、「花祭り」、釈迦の生誕を祝う祭り、灌仏会(かんぶつえ)である。灌仏会を花祭りと称したのは大正時代以降であるらしい。四月八日という期日がグレゴリオ暦で桜の開花時期と重なることによることから、蓮窓寺(東京市浅草区花川戸・真宗大谷派)の僧侶安藤嶺丸が「花まつり」の呼称を提唱して世俗化させたようだ。安藤が、大正時代初めに「花さかじいさんお釈迦さま」というキャッチコピーで、最初は日比谷公園を会場に、釈尊の生誕をたたえる運動として展開したのが嚆矢である(全青協発行『ぴっぱら』四月号)。

しかるに、柳田の一文に「花祭り」は出てこない。本来・原始の四月八日の行事に折り重なるようにして古態を覆い隠しているのは、山宮の大祭の日であり、苗代の労作を前に控えた若い農民たちの行楽の一日であるとしている。現代を生きる我々には、このふたつのほうこそが異例であろう。

そして、ここで柳田がふれなかったものとして、『花』がある。当時花祭りは今ほど盛んで庶民が享受する祭りではなかったのかもしれない。しかし、花を山からとってきて庭先や木の枝に高く掲げる習俗は西日本で多く見られていたはずである。伊藤唯真の「卯月八日」の説明を世界大百科から以下にひく。

《4月8日を中心とした民間の年中行事。この日は花祭,灌仏会の行われる日であるが,民間では,釈迦降誕とは関係のない行事が多い。この日を野山に出て飲食をする遊び日としているところは全国的にみられ,東日本では山神の祭日や山開きの日にあてている例が多い。近畿以東の霊山にある神社では,この日を祭日とする所がかなりある。西日本では〈高花〉〈天道花(てんとうばな)〉〈夏花(げばな)〉などと称して,竹ざおの先にシャクナゲ,ツツジ,シキミ,ウノハナなどを束ね,庭先や木の枝に高く掲げる習俗が卓越している。》

そう「花」である。

花を象徴として持ち出すことで、民俗行事としてあった「山あがり」と「灌仏会」が習合している。

A:花(咲き散るもの)に宿るのは、山の神、田の神、祖先の霊であるとしよう。

B:木(榊、ミドリギ)に宿るのは、神であるとしよう。

ここで《四月に先祖の祭りをする=大昔の新年》を持ち出す前に、今もそうである12月の大晦日から1月の新年にあたる先祖祭りを文献で見るときに、それは「先祖」でない「死者」でもあったのではないか。

「雲陽誌」にもあるあの話。

そして、有名なこの話。

……えーっと、ここらはあとで加筆します。すみません。

以下、伊藤唯真の「卯月八日」(世界大百科)から再度続きをひく。※なお伊藤は1992『日本史大事典 1』(平凡社)の中でも解説しているが未見である。

兵庫県氷上郡では〈花折り始め〉といって,死者があった家では他家に嫁いだ子女が墓参りをする日となっている。また同県宝塚市,三田市では〈花施餓鬼〉といって,施餓鬼が行われ,死者を供養する(現行では5月8日)。卯月八日の民俗では,とくに春山入り,花立て,死者ないし祖先供養が目立つが,本来は家々で死霊・祖霊を迎え,まつる行事が重要なポイントを占めていたようである。兵庫県氷上郡では〈花折り始め〉といって,死者があった家では他家に嫁いだ子女が墓参りをする日となっている。また同県宝塚市,三田市では〈花施餓鬼〉といって,施餓鬼が行われ,死者を供養する(現行では5月8日)。卯月八日の民俗では,とくに春山入り,花立て,死者ないし祖先供養が目立つが,本来は家々で死霊・祖霊を迎え,まつる行事が重要なポイントを占めていたようである。

さて、ここで宿題。白石昭臣が解く「卯月八日」を、2001『日本歴史大事典 1』(小学館)で確かめること。斐川の図書館なら貸出もしているようだが、ちょっとあやしい。雲南の図書館にはないので、出雲か松江に行ったときに確認しよう。和歌森 太郎の1972『神ごとの中の日本人』は県内に蔵書がないこともあって、古書を注文済み。楽しみです。