ナバニコは、山陰の西端から東端の智頭町へと飛ぶ。鳥取県智頭町の芦生地区は、ブナと混交した天然スギが残る地である。活字では多く触れ知る機会はあるものの、いまだ訪れる機を得ていない。

島根大学農学部(林学)を1974年に退官された遠山富太郎氏は、芦津と森林生態も似た「芦演(京都大学芦生演習林)」で過ごされ、「芦生のスギのために墓碑銘を書くことにした」と、『杉のきた道』を退官2年後、中公新書から出された。(芦津と芦生を混同していました。初稿訂正)

天然杉の口碑を追った書ともいえるのだが、匹見・日原は天然杉の大森林が、全国でも残存した地であるのにもかかわらず、「地元の人にも、営林署の人にも当時のことを教えてくれる人がほとんどいない」とあとがきに記されている。

それはそうであろう。日原での伐木搬出は明治の半ばから終わりにかけてであったが、施業は多く紀州、木曽、土佐、安芸のほうから入ってきた人たちであった。日原に残った人もいたであろうが、多くは他の地に転じている。

幕藩時代、里に近い共有林はほとんどが焼山・草山であり、御立山と呼ばれた藩有林は、維新後に国有林となったもので、土地の人間には縁のうすいものであった。なにより奥山の天然木は神のすむ異界でもあったのだ。そこに古くから入っていたのは木地屋、たたら集団、そして江戸後期に入って茸作(シイタケ栽培者)である。津和野藩領では木地屋、たたら師は保護(管理でもある)したが、茸作の事情が不明である。

茸つくりたちは、古くは寛政年間から断続的に、天保、嘉永、そして幕末の文久、元治、慶応にには陸続として、豊後からわたってきた。木地師、たたら集団の解体離散と同期である。

1974年刊の大庭良美『石見日原村聞書』を、遠山は目にすることがなかったようだ。そこには、ありし日のスギ伐採のあり様が、わずかとはいえ描かれてもいる。

スギに限らず、樹木は「いかい」(どでかい)のが、ごろごろあったというが、スギであれば、切株に寝転んでも足が出ない。というから直径170センチクラスである。天然であること、気候地形などからして、樹齢300~500年だろうか。

さて、本題はそこではなく、日原聞書をあたっている中で、奥殿という土地がわからなかったということ。奥殿。周辺の土地には詳しい妻に聞いてみるが、聞いたことないという。

『石見日原村聞書』に奥殿にくらす老夫婦の話が出てくる。

《奥殿の水津宗太という人はもう八〇を過ぎておりますが、年寄りの二人ぐらしでとても仲がよい。あんな仲のよい夫婦は見たことがありません。一年中かかって作った籾を一年中にちちっとずつ二人でかるうて日原へ出て、農協で挽いて白にしてもろうて、それをいるだけ売って金にして、店屋へ入って酒を飲んで、酒を買うて、残った米を二人でかるうて、小一里(4km弱)もある山道を帰って行く。実に仲のよいものです。この間老齢年金のさがった時も二人で出て来て、爺さァが郵便局で受取って、婆さァ、こんなにもろうたでやというて渡しなはったら、婆さァは、そうかいなあというてふところへしまいなはった》(河村の野口 沖田栄吉77歳 昭和38年3月採話)

奥殿から日原へ、山から里へ、3~4kmの道のりを、老夫婦が30~60kgほどの籾を、背負って降りてくる。その光景は幻にしては、ありありと目に浮かびくる。なんだろう。

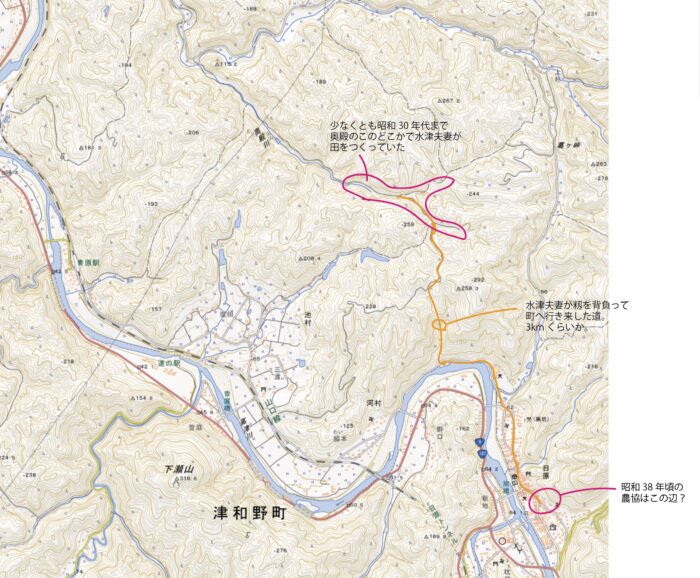

その道をざっくりと、地図におとしてみた。間違いも勘違いもこうしてみると、やがてわかってくるものだ。人が指摘してくれもする。

奥殿(おくとん)は、添谷(そえだに)にある奥殿川の最上流部にあったであろう集落である。現在、集落はなく、道も通ってはいない。昭和50年代の航空写真をみると、一軒の民家と水田が見える。右に写真、左に国土地理院5万分の1地形図という図であるが、竹林を示すそばには民家なりその跡らしきものが写真から伺える。

参謀本部明治32年測量、昭和7年要部修正測量の五万分の1をみると、水田はさらに広範囲に見られる。周辺の山々は造林も始まっているが、草山・焼山であった履歴を残していて興味深い。

上記ふたつを参照しながら、現在の地理院地図に昭和38年ごろ、仲のよいふたり暮らしの年寄りが歩いたであろう道を黄線でとってみた。

その家の納屋の軒には、ふたつのナバニコが並んでかかっていたであろう。

「切株に寝ても足が出ないほど」の大杉が林立していた山は、そこから5kmほど東に進んだところにあった。

日原町添谷に住む中村守宏と申します。

大庭良美さんについて調べているものです

奥殿は添谷自治会に所属します

5年ぐらい前までは、老夫婦が住んでおりました。水津さんではありませんが…

3年ぐらい前に奥様が亡くなられ、男性の方が一人暮らしをしておりましたが、寄る年にあらがえず施設へ入られ、現在は誰も住んでおりません

男性の方とは何度か話をしましたが、「ここが一番いいです。たまに日原の娘が嫁いだ家に泊まりますが、車がうるそうてやれんです。ここが一番ええです」と話しておられたのが印象に残っています

軽トラでなければ入れない細い山道を登り下りを繰り返しながらうねうねと入っていくと一軒屋が谷沿いにあります。家の前には休耕田がありまます

大庭良美さんの著書をお読みになっているようで、驚くと同時にとてもうれしく思っております

中村さま コメントありがとうございます。

奥殿に5年前まで老夫婦が住んでおられたと知り、驚くと同時に、「ここが一番ええです」という言葉を沁み入るように受け取らせていただきました。

義母の実家が添谷と聞いておりますが、妻に聞いても、奥殿は聞いたこともないというので、とうの昔に無住となったのだと思っておりました。その谷沿いに残る一軒屋と休耕田、山の様子など、訪ねてみたいものです。

大庭良美さんのものは、石見日原村聞書、日原町史、唐人おくり、日原民具志、といったところをポツポツと折にふれて読んでいる程です。随筆について『石楠山房雑記』は未見ですが、私家版に近いものも数冊あるのではなかったでしょうか。まとめて読めればと思っています。

石見日原聞書は、きのこ山師、製茶など、諸職にかかわるところを繰り返し読んでいます。

他にお尋ねしたいこともありますし、また、私にわかることがどれだけあるかはわかりませんが、お気軽にお尋ねください。

返信ありがとうございます

お言葉に甘えて、1点お教えください

ナバニコ考#3で

「大庭が東京のアチック・ミューゼアムへ野尻抱影の紹介で訪問したのは昭和12年1月21日。この時、磯貝勇から『民具蒐集調査要目』『山村語彙採集帳』を出してこられ、民具名彙や農村語彙を採集してみたらとすすめられている」

の下りは私は知りませんでした。大庭の「緋駒」という随筆集だったでしょうか、東京で野尻と会って、アチック・ミューゼアムに行き、磯貝と3人で食事をしたとはあるのですが、この時、『民具蒐集調査要目』『山村語彙採集帳』を見せられているのですね。

大庭は数年後、邑南町の日貫で渋沢敬三と宮本常一に会って、「石見日原村聞書」の原稿を見てもらっているのです。「石見日原村聞書」はこの二人の評価、サポートがあって書籍化されました。これに先立ち『民具蒐集調査要目』『山村語彙採集帳』などをアチックの磯貝から見せられ、採集をすすめられていたのですね。大庭はこのころ、創作童話にも関心があったのですが、民俗の道一本にしぼる大きな転換点になるのではと思います。

冒頭の一文はどの本で見つけられたか教えていただけないでしょうか。私が見逃しているのかも知れません。

確かに出所が記されていませんね、失礼しました。ただ、困ったとこに明確に思い出せません。おそらく叢書の解説か月報のようなものだと思います。可能性として高いのは、『日本常民生活資料叢書』第20巻(中国・四国篇 1)。 日本常民文化研究所の編著で民具に関する何か、であるかもしれません。

また、宮本常一と大庭良美との間には書簡のやり取りがあったはずですが、全集に入っていれば、関連して記述があったのかもしれず。。。

しばらく時間をいただければと思います。