【雨の日の地図旅行、その備忘】

五年ごし?の宿題を少々。

◉茸師 三平

大分県津久見市長泉寺境内にある椎茸碑の中に、次の一文がある。

「往昔、天保の頃、津久見の先覚者彦之内区三平、西之内区徳蔵、嘉吉、平九郎、久吉等の椎茸栽培業研修に端を発し、三平、徳蔵は石見へ出向、椎茸栽培業を経営す。是中国に於ける専門事業者の始祖なり」

三平は、豊後から隠岐島にわたり後継者も続く石堂長吉とくらべて一世代ちょい前の享和三年(1803)の生まれ。

徳蔵は津和野藩領であった横道村に、三平は浜田藩領の広見河内村に入って茸山(ナバヤマ)をする。

嘉永5年12月、三平は茸山を下って里に出た。その帰路、平泊(二軒家)にあった知人の家に立ち寄り、知人は泊まっていくようすすめるが、三平は山へ帰っていった。雪が溶けた頃、三平は雪に埋もれて冷たくなっていた。三平は平泊の人にねんごろに葬られた。その春、三平の茸山には凄まじいばかりの春子ができ、村人は驚嘆し、その遺徳をたたえ、供養塔をたて三平祭りを営んでいる。

……というのが要旨なのだが、平泊がどこなのかがわからないし、疑問は多々。

たとえば。

「茸山を下って里へ出た」とあるこの里とはどこなのか。平泊(二軒家)の地名がさすところがはっきりすればと思うのだが……。いちばん近い里は東村(下の石見国図)。しかし、東村から広見のどこかに存在した三平の茸山(をのぞむ三平の住処)に帰るにしては距離がかえって近すぎるのではなかろうか。平泊が東村と広見の中間的位置にあるとして、どうだろう、遠くても3km程度か。が冬山で吹雪にあえば距離の問題ではない。

石見ではなく現在の北広島にあたるところだということも考えられる。里とは、横川または戸河内。冬でも半日から一日ほどもかけず行けるところではありそうだ。

ただ、平泊で調べるからわからないのであって、平溜なら、匹見の小原集落の奥にある。しかも、三平の墓はかつてそこにあったという渡辺友千代さんの証言もある。そちらがどうかということはまた別途。(2020/09/26追記…)

匹見に残る三平の墓石には、茸師市兵之墓と刻まれている。三平ではなく市平。これもわからない。

三平が匹見にやってきた(と思われる)天保11年あたりの年について、石見国図を眺めながら、あれこれ渉猟してみたが、天保8年に広見河内村で17戸中6〜7戸が逃散の記事からの前進はなし。逃散後、空いたままの民家に三平が住まいしたかもしれない。この年は大阪で大塩平八郎が蜂起する事件が起こっている。前年の天保7年は、「申年の飢饉」と呼ばれる大飢饉がこのあたり一帯を襲った、そんな時代である。

◉向峠のウダオレ

三平は、豊後から匹見へわたってくるその道で、多くの窮状を目にしたであろうことを想像しながら。

三平が没した広見河内から一日あれば行けるところでは一村全滅に近いこともあった。昭和11年には百回忌の法要があったという。

《この土地で困ったことと言えば飢饉であった。飢饉はじつに多かった。食べるものがなくなると、座に敷いてある筵をさいて食べたという話もある。すると子供の小便がしみていてうまかったという話さえ残っている。

向峠から宇佐へ下るところに墓があるが、これはウダオレとて餓死したものを埋めたところだという。さびしいところで木がよく茂っていて、若いものが夜宇佐へあそびに行って、ここまでかえると狼が頭の上をとび越して行ったという。その藪の中に何人も死んだ人がいた。坂がのぼりきれなかったのであろう。

銭をくわえて死んでいたという話もある。一番ひどかったのは申年(天保七年)の飢饉で、村のものはおおかた死にたえかけたという。その百回忌が昭和一一年にあった。》

宮本常一著作集23「中国山地民俗採訪録」未来社より。

現在の山口県玖珂郡高根村向峠のこと。昭和14年の記録。

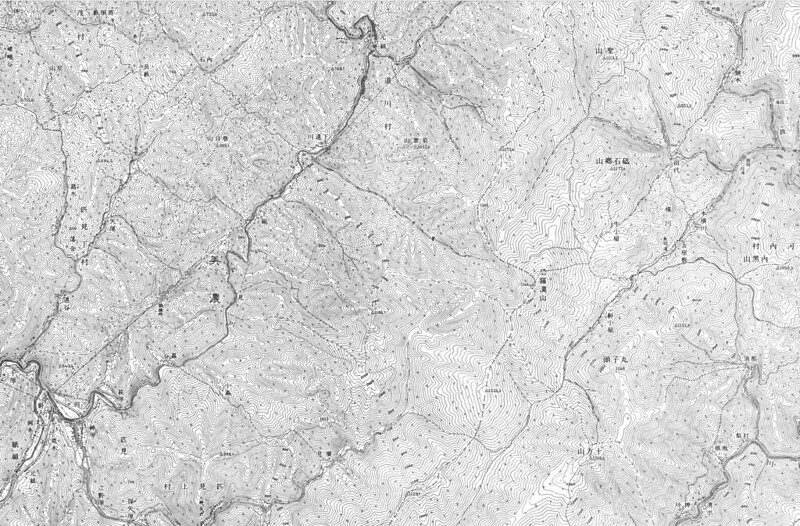

△昭和4年〜7年に修正測量された5万分の1地形図を張り合わせたもの。

◉美しい村

昭和11年、向峠で申年の飢饉の百回忌が行われた五年後の昭和16年。牛尾三千夫は、現在の金城町波佐から匹見、河津、向峠までを歩いている。いくつかのルートが(道なき道のため)不明なのだが、次の地点を確かめたく、あれこれ見た。

《河津越の頂に立って細長い谷間に点在している河津の部落を見下ろした時、非常に古風な感じがした。恐らくこの小さい部落は最初に木地屋等が来て住みついた処であらう。このあたり一望見渡す限りのナバヤマである。あれだけの栗の木を倒して椎茸を生やすのであるが、これが栗の木を切らずにゐた場合の栗の花盛りに、たまたまゆきあふとしたら、さぞかし花の匂いにむせかへるだらう。そして秋は何石何十石といふ栗の実を拾うことも可能であらう。大庭良美君の話によると、日原村の左鐙の横道では、十何俵といふ栗の俵が軒に吊ってあったのを見たと云ってゐた。そして此処では栗一升に米一合の割で日々食べてゐる。即ち栗が主食物であるといふ事を知ったと云ってゐた。》

牛尾三千夫「美しい村ー民俗採訪記」昭和52,石見郷土研究懇話会

△河津越の頂とはどこであったか。現在、山道は埋もれているが、昭和50年代撮影の航空写真でみると、推測しやすい。おそらく囲ったあたりから図外に至るところ。