畑田カブの抽苔がはじまった。7日ほど前からだと思う。もう花芽が膨らむほどだ。

カフェオリゼ(自宅)の裏庭である。

母数が少ないが、肥大できたのは、20あるなかで2割程度だと思う。

極端に小さいものは除外するとしたら、10ほどになるだろう。

そこからすべて採種する方向で考えている。

生殖量が多いのは肥大したものであるから、今年の栽培で肥大率が増えるようであれば方針が間違いないとわかる。

温海カブはまだ、形をあらわしていないが、反応はすでに起きているはず。

冬に閉じ込められて暗い空が続いていたが、この日、久しぶりに太陽の光が地上に届く、よい日和だった。

帰る頃になって、人形をおさめにきたこともあったかと思い出す。家族で参るものであった気もする。

1月31日、今年はじめての山墾りであった。3人で入る。Tくんは実は初参加。20センチほどの積雪の下に眠る焼畑の蕪を掘り起こした。帰宅して食べてみたが、まだいけそうだ。雪が残るうちに掘れるものは掘って食べてしまおう。形状のよいものは種取り用に追加確保。

以下、加筆していくための下書きとして。

1.

◆令和8年1月26日、東京駅丸の内南改札口にて。大正10年11月4日の記憶を探す。

原敬首相暗殺の現場である。

その4年前、大正6年には、ロシア革命、帝政ドイツ崩壊、そして富山県に発した米騒動は全国に波及していた。フロイトが『精神分析入門』を著し、折口信夫は『身毒丸』を発表している。宮沢賢治が『注文の多い料理店』を出版するのは2年後の大正12年である。

◆この時代の手触りを確かめ、空気を吸ってみたいと思う、そのヒントのひとつとして、この場所はある。

そして、原敬は日記を残している。『原敬日記』は、近年の復刻も含めていくつかの版があり、古い全10巻ものは揃いでも古書で1万円以下である。原本も有形文化財として岩手県盛岡市が原敬記念館に蔵している。島根県立図書館には福村書店版と乾元社版が変則的に揃っていたと思う。

2.

◆高円寺のyanyanが移転する。その直前に訪れた。もし『原敬日記』が揃いであれば買っておこうと思っていたが、そうはいかない。狭い階段は本屋の扉としては至上のものであろう。惜しくあるが、移転先も決まっているとのことで、また訪れたい。この階段と狭い空間の記憶を持ちながら。

「頭ぶつけるよ、気をつけて」と登りきったところで声をかけた瞬間、ゴツンと音をたてた同行者(妻)は、それを覚えているだろうか。

「売り物ではないが、ある個人の日記を古書といっしょに買い取った。希望あればお見せします」と、いつか書かれていて、今度行くときはと、そう思っていたことは、階段を降りた後で思い出した。

3.

◆印刷博物館のギャラリーで、世界のブックデザイン展。「世界で最も美しい本2025」受賞作と、各国のコンクール受賞図書180点を展示。ほぼすべてが手にとれる。そうでなくては意味がないだろう。本は触ってこそ、開くとき、めくるとき、閉じるとき、そのとき、手と耳とかすかな匂いと、音と、そうしたものと重なり絡まりながら生成してくるものに「価値」がある。

あぁ、そうなのか。やはり。うむ。むむぅ。思い感じ考えること多々あり。

妻から、来年は出しなさいと言われた。それはともかく、同じようなものをつくろうとはしている。どの出品も50部から200部の少部数であるこは、励ましと受け取った。

文庫本をハードカバーにWSは、4時間弱。造本作業そのもの以上に、講師や補助者の態度というか姿勢というか、本当に「勉強」になった。

4.

◆東京は変わる町である。行くたびに、廃業、立ち退き、が相次いでいて、つい嘆きを口にしてしまう。irodoriyamaも渋谷からなくなるとあの坂を登ることももうないのかなと妻と話す。「今」が節目、潮目なのかもしれない。とはいえ、瓦解から160年はたとうかという時代にあっても、江戸の香りも路地裏の片隅に残ってはいるようで、それを探して中野の夜を飲み歩いた。

◆遠い昔に訪れた「川二郎」は健在であった。娘さんが跡を継いでおられ、味そのものは変わった気もするが絶品であることに変わりはなくよい時を過ごした。

◆碩学の畏友と杯を重ねながら、あれこれ茫漠たる話をした。メモっておけばというものもたくさんあったのだが、大事なことはいつか思い出すであろう。そうそう、浜田藩松平周防守家、天保七年竹島の一件に話題が及ぶや、切腹の作法について、教えを乞うたのであった。

切腹は儀礼でもあり、多くの人が関わることゆえ、作法があるが、書とし出回っているものはほぼない。

◆伊勢貞丈 による故実書・凶禮式があるではないかと言われるかもしれないが、沐浴、髪の結い方、装束、畳の敷き方から盃・肴の出し方まで詳細ではあるが、ここは「口伝」によるが連続して出るものでもある。概要は記すが、核心は口伝である。そして、口伝が実にしっかりと伝わっているようなのである。武家の礼法については、荻生徂徠がその退廃をなげいて久しいものだが、こと切腹については口伝が機能していた。そこには何があるのだろうか、というようなことを酔にまかせて有職故実を専とする方に吐いてしまったのである。その答えは。。。。

「私も親から、お前も知っておけと、教わりましたよ、弟とふたり座らされて」

角をまがれば江戸だったというのは夢にみるが、眼の前に江戸が顔を出したのだった。百年二百年などつい昨日のことだ。

5.

◆上野はいい。博物館、ホール、美術館、動物園それら近代の下には近世も中世も縄文の香りすら残る。本のようなものだ。ものがかたる場所である。物語りの力を信じて、いくつもの若者の骸と思い出がいまもこの台地の下に眠っていることを偲びつつ。

12月28日。妻とふたりでタカキビ餅を2升搗きました。もち米8合に対してタカキビ2合です。

タカキビは24日の夜に4合ぶんをまとめて浸水させましたので、3日半ほどつかっていたことになります。保管は冷蔵庫で、水は毎日替えました。もう1〜2日あった方が良い気もします。今回は前回令和5年に始めたやり方で、浸水しておいたタカキビを直前にすりこぎで挽き割って入れるというのを全面採用。結果は良好。挽き割りの割合は適当です。結構擦リました。どれくらい潰れているか・砕けているかは、見た目ではなかなか分かりづらいのです。量にして半分強ができていれば良さそうですが、3分の1でも良いかもしれません。その程度の加減で十分とは言えましょう。

一升づきの餅つき機を使いましたが、蒸す工程で「ボイラー」と称されるところへ入れる水の量は前回より増やして500cc。これも問題なく良かったと思います。正確には490ccくらいかも。機器の容量限界に近いためです。

もちとり粉(うるち米粉)は、春に笹巻きで使ったものの残りでした。テーブルにシートを貼ってその上でもちを丸める作業をするのですが、40リットル袋を切り裂いたものを1枚ではなく、2枚がよいですね。粉が隙間から下に潜って入ることがほぼ完全に防げます。

久しぶりに食べたからもあったのでしょうが、味は格別に美味しいものでした。

一升で丸餅が33個取れました。来年は3升は搗くべし。そして、春焼きを少しでもやるかと、気持ちが入り増田。たくさん収穫したいものです。今年の収穫はゼロでしたから。

12月2日から3日にかけて神戸の街へ妻とふたりで訪れた。神戸の街という表現に一般性があるかどうかはわからず言っているが、ここでは元町、三宮あたりから山手の新神戸駅のあたりまでをいうこととする。神戸という言い方であれば、神戸経済圏をも指すであろうが、私が気にとめながら確かめたいと思うのは、文化=風土としての「神戸」である。

測ることはできないものを断りつつ、人口についてざっと見ておけば、現在の神戸市はおよそ150万人。京都もほぼ同じだが、神戸のほうがやや大きく、近畿では大阪市280万にに次ぐ第2位の巨大都市である。

千年以上の歴史を有する港ではあるが、慶応三年の鎖国を解いた開港からまもない明治初期の人口は2万人ほどであった。同じころの松江市が3万8000人。いずれも但し書きを要する数字ではある。確かめれば誤りもあろう。いまはこれで。

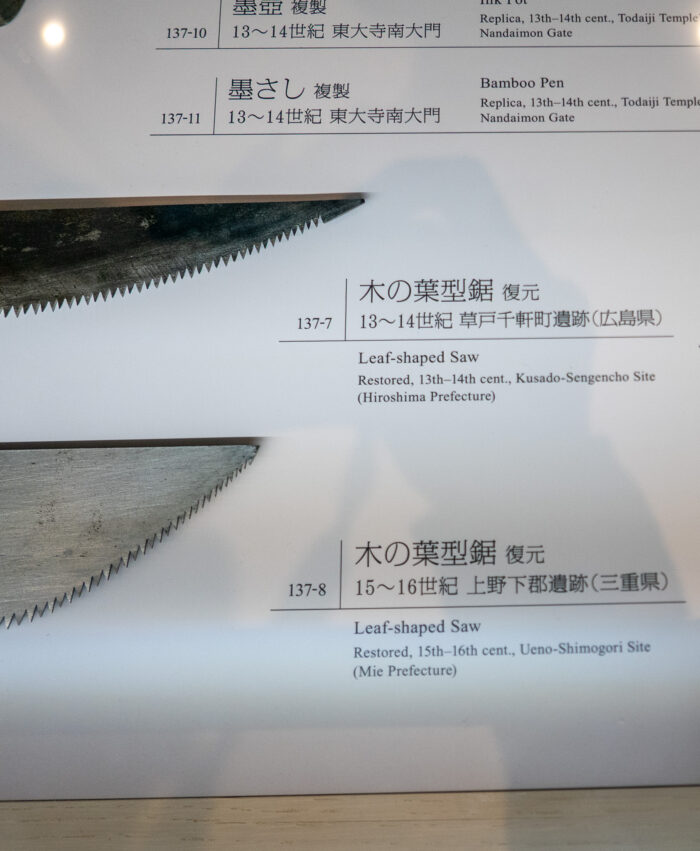

もともとこの旅の第一の目的は、新神戸駅のそばにあるという竹中大工道具館。分類としては博物館に入るのだが、名乗りからしてそうではない。一時代を築いた「モノ」の墓場、ではない。そうしてなるものかという意思が宿っているかのようだ。その強度に陶然としてしまうような、夢の中にいるような、あるいは時間のエアポケットに入り込んだような場所だった。

大工道具の始原を石斧から起こし、石器から鉄器へという道具の「進化・発達」をもたらした要因が、実は「資源の枯渇」であったという見立て。自然と人との間にある媒体としての「道具」を見つめる、その視線のあまりの透徹さに心を打たれた。小さな館内が、言葉にしがたい膨大な熱量と密度で満たされている。一体なんなのだろう。

そんな、道具館を出て街を歩くと、ふと奇妙な感覚に襲われる。決していやな空気ではなく、心地よいといってもよいのだが、なにか不自然な違和感あるいは落ち着きのなさを感じる。匂いに敏感なほうではない。ここでの匂いとは街の匂い、土地の匂いということだが、雰囲気とも空気ともいっていい。錯覚とも錯誤ともいえるものも混じってはいようが、そんな匂いは断固としてないと言い張れるものでもないだろう。誰しも心当たりはあるものとして言っているのだが、本格的に論じられてきてもいない。

多くはその街なり土地なりがたどってきた履歴・歴史に基づくものと、それによって形成される人の集団が醸すものとがあろう。そういう観点からすると、ここ神戸の街には、歴史があるはずなのに歴史がないとでも言いたくなる。ここからは飛躍となるが、神戸という街は、日本の都市の中でも例外的に、土地固有の「物語の重力」を持たないのではないか。

錯誤を恐れず言ってしまえば、多くの土地が持つはずの痕跡、沈殿、堆積といったものが、きれいに拭い去られている。なぜ神戸は語られなかったのか。いや、土地が決して自らを語ろうとしないのかもしれない。まるで、言葉によってその深部を照らし出されることを恐れているかのように。 本来、海と山がこれほど近く結ばれた場であるにもかかわらず、そのつながりは完璧なまでに絶たれている(ように感じる)。

ただ、目を山の方へ向ければ、そこには異なる時間が流れている。神戸市北区にあたる山田庄には、いくつかの只ならぬ欠片が残存する。そのひとつが栗花落井(ツユイ/ツユザエモン)であろう。今回は訪れることが叶わなかったが、出雲地方になぜか濃厚に残り続け、今も信仰の対象となっている「ツイジンさん」の名称的遡源の地であると睨んでいる。乾いた街の背後に、湿り気を帯びた古層が眠っている。

神戸にゆかりの深い精神科医、中井久夫はエッセイの中でこの土地について幾度か触れている。彼は街や土地が持つ固有の「匂い」を嗅ぎ分ける人であった。ここでいう匂いとは単なる嗅覚刺激ではない。かつて統合失調症の診断基準として議論された「プレコックス感」にも通じるような、全感覚的な直観に近いものだろう。 中井は明示的に「神戸の匂い」を定義してはいない。だが、彼の視座を借りるならば、私には「神戸には匂いがない」と感じられるのだ。中井は、人が家に落ち着きや馴染みを感じる匂いの正体を、複合的なキノコやカビの匂い、すなわち「菌臭」として捉えた。それは森の匂いであり、分解の匂いであり、死と再生の匂いである。エヴァンゲリオンでいうところのLCLの匂いといえば、その羊水的な安らぎが伝わるだろうか。

京都の街はこの菌臭が濃厚で、奈良になると少し薄くなり、そして神戸の市街地にはほとんど感じられない。この菌臭の発生源は、森であり山である。生命の安らぎとしての菌臭からもっとも遠い場所、それが神戸の都市部なのかもしれない。 しかし、山からは海風に抗うようにして、その匂いが微かに流れ出ているはずだ。かつてのアカマツ山が照葉樹と広葉樹の山に変貌しているという30年前の中井の指摘を信じるならば、山には濃密な気配がある。 そう考えると、あの竹中大工道具館が、街外れの山の端、新神戸のあの一角に位置していることに深く得心がいった。あそこは、乾いた都市と、菌臭漂う山との境界線なのだ。道具という「木(森)」の記憶を宿したあの場所だけが、山から降りてくる豊潤な匂いと共鳴していたのかもしれない。

12/8出雲大社の裏山ともいえる弥山に登頂。

◆中世には、陰きわまる月に異界(黄泉)の扉が開くとも、あるいは如来信仰においては西方浄土への入口とも信じられていた、その稲佐の浜を望む。

◆山頂の風衝木はアカガシのようだ。完全に落葉しているが島根半島北山の尾根付近ではそうなるのが普通らしい。麓からも視認できる象徴樹として、これから大社を通るたびに見上げてみよう。

◆標高100m付近では赤い実をつけていたヤブニッケイは400mにもなると黒い実となる。ソヨゴも多い。ヤブツバキがみられると思っていたが、目にはつかなかった。ふだん奥出雲の山に多く入っていると、まったく違った植生に驚く。冬の厳しさがあるとはいえ暖かい海の山なんだなあと思う。

◆途中、狭い道の中央に居座りつづけるニホンマムシの幼体あり。またいでいくかどうかを迷うが、この地の古称にハビ山もあったかと思い出し、またぐなど非礼であるからして、道なき斜面を迂回することとする。

◆麓にはイヌマキらしき老大木も点在していてこの地がたどってきた歴史を想う。コナラ、クヌギ、アベマキなどの落葉樹林も点在しているが、いずれ照葉樹系に変わっていくようでもある。とはいえ、あちらこちらに崩落もみられて、要因は複合的なものだろうが、人為によるものも否定はできない。

◆いろいろ見ながら、感じながら、考えながら、楽しく過ごせた数時間。もろもろ感謝。

数日前、今年のサントリー学芸賞が発表され、鈴木昂太『比婆荒神神楽の社会史―歴史のなかの神楽太夫』(法藏館)が 社会風俗部門で選ばれた。

選評の伊藤亜紗は

「従来、その歴史は「祖霊加入」や「神の託宣」といった、ややもすると本質主義に傾きかねない神楽の意味論によって説明されることが多かった。これに対し、本書が試みるのは神楽の社会史である。注目するのは「人の生きざま」だ。それぞれの時代の社会的状況のなかで、神楽に関わる人々が、神楽を通してどのようにサバイブしてきたか。神楽を伝える、ではなく、神楽が伝わる。伝承とは、そのときどきの現実的な制約条件に、ときに節操なく見えるほどの創造性で応答していく、その積み重ねのことを言うのだろう」

と。

https://pub.hozokan.co.jp/book/b658766.html

法蔵館のサイトでは目次と数ページの本文冒頭が立ち読みできる。

https://pub.hozokan.co.jp/book/b658766.html

今週末、16日土曜日夜から翌日未明にかけて、奴可神社の夜神楽がある。来年、妻とふたりで行ってみたいと思った。

令和7年11月3日。文化の日は戦後の憲法制定を記念した祝日である。机上の書からいくつかをあげる。

1983年に朝日新聞社から刊行され、新潮、朝日、そして中公と文庫に収められてきた。猪瀬直樹の処女作であり、4編からなる。

天皇崩御の朝に—スクープの顛末

柩をかつぐ—八瀬童子の六百年

元号に賭ける—鴎外の執着と増蔵の死

恩赦のいたずら—最後のクーデター

「恩赦のいたずら」については日本ペンクラグのウェブサイトで公開されており、すぐさま読むことができる。舞台は島根県の松江・雲南・奥出雲であり、〈松江騒擾事件と切腹〉を参照されたい。事件の首謀者岡崎功は拘束された警察監視下にあって切腹を図るが一命をとりとめ、無期懲役刑を受けるが、作品名ともなっている恩赦を受ける。私立高校の校長として、あるいは極右ということでしか一般には知られていない。いや、ほとんど無名ともいっていいのかもしれない。私にとって、とここでは言っておこう、謎があまりにも残る事件なのだ。ことの真相という意味でなく(それもあるが)、昭和20年8月の日本、出雲、松江、そこに生きていた人たちの心情が知りたいのである。この命題を、ほぼ同年代と思われる加茂町出身の「落第」を自称する速水保孝と対比しながら書いてみたいと考えている。

史料は限られる。この事件ではなくとも、この時代について知る人はまだ生きておられる。猪瀬は文献について明示していないが、突き詰めていけばある程度はわかる。さすれば、どこまでが猪瀬の取材に基づくものであるか、が見えてくる。いまは、その途上にある。猪瀬が直に取材した人物の大半は、もはや鬼籍に入っている。事件の中心人物のひとりであった長谷川文明だけが、あるいは存命かもしれない。

奇しくもというべきか、「元号に賭ける」も同じサイトで公開。森鴎外は島根県西端・津和野藩の出である。青空文庫の森鴎外遺言三種をもとに、改行と句点を補ったものを下に引いておく。

遺言

余ハ少年ノ時ヨリ老死ニ至ルマデ一切秘密無ク交際シタル友ハ賀古鶴所君ナリ。コヽニ死ニ臨ンテ賀古君ノ一筆ヲ煩ハス。

死ハ一切ヲ打チ切ル重大事件ナリ。奈何ナル官憲威力ト雖此ニ反抗スル事ヲ得スト信ス。余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス。宮内省陸軍皆縁故アレドモ生死別ルヽ瞬間アラユル外形的取扱ヒヲ辞ス。森林太郎トシテ死セントス。

墓ハ森林太郎墓ノ外一字モホル可ラス。書ハ中村不折ニ依託シ宮内省陸軍ノ栄典ハ絶対ニ取リヤメヲ請フ。手続ハソレゾレアルベシ。コレ唯一ノ友人ニ云ヒ残スモノニシテ何人ノ容喙ヲモ許サス。

大正十一年七月六日

森林太郎言 拇印

賀古鶴所書

榛原守一の小さな資料室〜資料25 森鷗外の遺言「余ハ少年ノ時ヨリ……」

門賀美央子「文豪の死に様」第4回 森鴎外―死の床で「馬鹿らしい」と叫んだ人

中公文庫では、解説を網野善彦が書き、巻末に東浩紀と猪瀬直樹の対談を配している。短文にして要を得ているとみる。序として読むもよし。啓発されるところも大であろうが、それ以上に、昭和の終わりに臨んで提起されたこの「作品」が照射しようとしたものは、いまなお謎と未開の扉としてある。

森鴎外の最期の言葉、「馬鹿らしい」。それは鴎外を解放したであろうか。

東・猪瀬の対談は、「元号に賭ける」中、鴎外がお昼に芋を食べながら官僚たちと昼食をとる場面で語られる言葉、「僕は矢張り神は有るものにしておきたい」。そこから敷衍された『かのように』との重なりの中で締めくくられる。東浩紀はこの対談からおよそ十年後に、同じ問題を前にした対話を中島隆博との間で交わすことになる。中島の口調が鴎外の「かのように」と重なって私の中で響いた。

出雲市立図書館から貸出。後に加筆予定。

次の六編からなる。

酒井貴広「現在までの憑きもの研究とその問題点」

石塚尊俊「俗信の地域差とその基盤」

速水保孝「出雲の迷信」

吉田禎吾「日本の憑きもの」

須田圭三「飛騨の牛蒡種」

石塚尊俊(編)「全国憑きもの報告集成」

酒井の論は

次の11章からなる。

序 回想の和辻哲郎

一 村の子の孤独

二 あれかこれか―美と倫理の間に

三 日本回帰の道

四 アカデミズムの異端

五 ヨーロッパの旅

六 マルクス主義とナショナリズム

七 戦争と文化

八 天皇制論争

九 太平洋戦争とは何か

十 和辻倫理学

十一 日本思想史における近代

結び 晩年

前期二書からの流れを引き継ぎ、「天皇制論争」から少しひく。(つづく)