投稿者: omojiro

椎茸は菌類である

椎茸は菌類である。2025年の世にあってはふつうの常識である。ただ菌類という言い方は世俗的には細菌を含めることもあり、違和感を覚える人がいなくはない。多くのキノコと同様、カビと同じ仲間だとされると首をかしげる人もまた少なくはない。何が正しいということや、正しい知識を身に着けようということへ向かうのではない。菌類であることは、その認識把握において、不確定性を余儀なくされるということをそれとなく伝えたいのである。

あぁ、だから、こうして書くということが大変むずかしい事態となるのだ。一行書いたらつまづいてしまう、ためらうのだ、続けることを。かつて、生物を動物と植物のふたつにわけていた時代があった。いまでいう菌類は植物の一種であってキノコは隠花植物という分類であった。生殖や機構構造、系統において明らかに植物とは異なる菌界というグループができたのは、1960年代であったと思う。

だから、どちらといえば、植物の仲間に近いと常識感覚は訴えるであるが、現在では植物よりは動物に近いものという捉え方が、生物学的には主流である。

こう考えれば、常識的感覚でも納得できるのではないか。植物は形を描ける。静止した状態、カタチそのものが、その機能・性質を表しうる。すべてではないにしても。ところが動物の場合、植物ほどにはいかない。日本語はそれをよく表している、動くものであることがその本質にあるのだから。

知ってる人なら出てきてくれてもいいのにと妻は言った

お盆になると、お墓に迎えに行く。

もう乗ったかねと母はいった。

盆踊りは賑やかで楽しかった。みんなで踊った。

うちわが配られてそれがくじになっていた。

と同時に、寂しさがこみあげてくる日だった。

夏が終わる、夏休みが終わる、なにかが終わる、日。

昭和12年の民具研究

ナバニコ考#3、いま読むとずいぶんイキっているものだと、我ながら失笑を禁じ得ないところもあるが、当時(といっても3年前)の民具資料を収集した施設に対する波は、あらゆるものを押し流してしまいそうで、耐えられぬものがあったのだ。いま、状況はさらに進み、社会ニュースで存続そのものに疑問を呈する報道も少なくない。益田の民俗資料館はリニューアルにともない民具の展示はなくなった。保管はされているとのことだが、誰も知らぬ間に、手続き上は問題なく、廃棄となることをおそれる。

こうなることを、大庭良美はわかっていたのではないか。予期はあったであろう。NDLのデジタルコレクションで閲覧できる大庭の著、『日原の民俗資料』1986,日原町教育委員会刊。そのあとがきにも、現れていると私は思う。

日本における民具研究は、戦前、戦中、戦後にかけて、理念的基盤をかたちづくったと考えるのだが、当時の人脈‐学脈ともいえるものから、それは生まれている。これはまた、知らず複雑な問題を孕んでいる。あの戦争をめぐって構造づけられた社会の中で、当時の人がどう生きたか、学問はそれにどうこたえようとしていたか、ということと民具研究あるいは民俗学は、深い関係を持っている。このことは、本題からはそれるが、自分に対して一言しておくものである。

さて、《大庭が東京のアチック・ミューゼアムへ野尻抱影の紹介で訪問したのは昭和12年1月21日。この時、磯貝勇から『民具蒐集調査要目』『山村語彙採集帳』を出してこられ、民具名彙や農村語彙を採集してみたらとすすめられている。》と、以前ナバニコ考#3に書いたのだが、出所を記しておらず、かつ、思い出せない。

重要なことだと思うので、見つけ出したい。探しものをたぐりよせる糸はおそらく3つ。野尻抱影の糸、民具研究の糸、磯貝勇の糸。この3つのうち、民具研究の糸をたぐろうとしている。

昭和12年、大庭が東京のアチック・ミューゼアムを訪ねる前年、昭和11年には、アチック・ミューゼアムが大正12年から取り組んでいた足中研究の成果が『所謂足半に就いて』としてまとめられた。民具研究のひとつ画期といっていいものであるが、「足中なんぞを研究している変わり者たち」という視線にもさらされることになる昭和12年である。少なくないテキストがあるのだが、宮本常一が著者となっている『日本民俗文化大系 3 澁澤敬三』1978,講談社からひく。

(渋沢は)学問の方法は一人一人の中にあるものでその方法は一人一人が自己の体験を通して開発していかなければならぬものであるとしていた。もとより研究方法の手ほどきは、その初めには誰かに学ぶことが大切であるだろうが、注意深く、しかも見落としのないようにこまかに物を見て行こうとするとき、おのずから自分なりの見方が生まれて来るのではないかというのが澁澤の考え方であった。

宮本はアチックマンスリー19号(昭和11年12月刊)に澁澤が書いたものをひき、「これがアチックという学問社会の理念であったと言っていい」と記している。すなわち以下の4点である。

◯アチック同人は美しき鹿であってほしい。しかしそれは山野を駆ける美しき鹿たることが肝要で、檻に入れられた鹿であってはならない。

◯アチックにうぬぼれは禁物だ。独善と自尊、妥協と協調、謙遜と卑屈、これらの混同はアチック社会には見出せないはずである。

◯『学とは精密なる知識の系統的全部なり』と。簡明説き得て妙である。が、これは形態的定義である。およそ高貴な人格の上に成り立ってとは公理である。

◯アチック同人はアチック社会を各自が生態学的見地に於て批判するを要する。自己反省は正しき成長の決定的ホルモンである」

参照

岩井宏実,1993『民具が語る日本文化』(河出書房新社)-p19

宮本常一,1972「民具学の提唱 民具試論四」,日本常民文化研究所編『民具論集4』(常民文化叢書9,慶友社)

この時代を「感じる」ことを、宮本の足取りから少しひろってみよう。昭和14年の秋、教員を辞してアチック・ミューゼアムの研究所員となった宮本は出雲、石見の旅に出る。所員として最初の旅は邑智郡田所の田中梅治を訪ね、稲作についての農村語彙集ともいえる「粒々辛苦」の原稿を出版へと進めるべく話をつめることであった。田中梅治を訪ねたときのことは、宮本のもっとも知られた著作である岩波文庫の『忘れられた日本人』にくわしい。

一連の旅は、昭和18年に三國書房から刊行された『村里を行く』に「土と共に」として収められた。

翌昭和15年の夏、宮本は大田植の調査で邑智郡日貫(田所のふたつ隣の村)を訪れ、田中梅治と再開する。この時、同席していたのは、澁澤敬三、石田春昭、森脇太一、牛尾三千夫、そして、大庭良美。大庭は澁澤、み「石見日原村聞書」の原稿をその場で見てもらい、出版への道が開けた。『石見日原村聞書』の未来社版前編のあとがきにそれは記されている。また、1961年に未来社から刊行された『新編村里を行く』には昭和30年に日原を訪れたときのことが「大庭さんの日原聞書」として収められている。

このときの、澁澤と宮本のやり取りからひこう。

さて宿屋の座敷にくつろぐと、翁はあらためて渋沢先生のまえで挨拶した。私はうっかりして気がつかなかったが、翁が階下へおりてから、

「田中さんは実に古風な人だね」と言われた。

「どうしてですか」ときくと、

「あの人はね、今挨拶するのに―普通の人なら手のひらを畳につけて挨拶するだろう―手をかるくにぎって、手のひらの方を内側に向けて手をついていたよ。律儀で古風な人の証拠だよ。あの人の頭の中には古い知識が正確にしかもギッシリつまっているよ。引き出して記録しておきたいものだ。大した人だよ」私はまた私の師匠の眼のするどいのにおどろいた。

「あの人はね、えらい人だよ。自分の学問をちっとも鼻にかけていないだろう。田舎をあるくと、多少とも学問のあるものはそれを鼻にかけて尊大ぶるものだがあの人にはすこしもそれがない。ボスではないね、ほんとうの百姓だよ」

昭和14年の「村里を行く」に戻る。

現吉賀町の金山谷でのことで、隠居した老人が椎茸栽培で生活費はまかなえるのだというところ。

子供たちに金山谷の様子を一通ききとって、私は村の下のはづれに一人の老人をたづねた。もう隠居して部屋住みの身である。腰を下して、丁度乾燥してゐる椎茸の事からききはじめると、之だけで隠居の生活費は出るとの事であった。村の様子からすると河津とはかなり差があるらしい。

つづく。

天然スギの来し方、茸師の来し道、私たちの行く末

ナバニコは、山陰の西端から東端の智頭町へと飛ぶ。鳥取県智頭町の芦生地区は、ブナと混交した天然スギが残る地である。活字では多く触れ知る機会はあるものの、いまだ訪れる機を得ていない。

島根大学農学部(林学)を1974年に退官された遠山富太郎氏は、芦津と森林生態も似た「芦演(京都大学芦生演習林)」で過ごされ、「芦生のスギのために墓碑銘を書くことにした」と、『杉のきた道』を退官2年後、中公新書から出された。(芦津と芦生を混同していました。初稿訂正)

天然杉の口碑を追った書ともいえるのだが、匹見・日原は天然杉の大森林が、全国でも残存した地であるのにもかかわらず、「地元の人にも、営林署の人にも当時のことを教えてくれる人がほとんどいない」とあとがきに記されている。

それはそうであろう。日原での伐木搬出は明治の半ばから終わりにかけてであったが、施業は多く紀州、木曽、土佐、安芸のほうから入ってきた人たちであった。日原に残った人もいたであろうが、多くは他の地に転じている。

幕藩時代、里に近い共有林はほとんどが焼山・草山であり、御立山と呼ばれた藩有林は、維新後に国有林となったもので、土地の人間には縁のうすいものであった。なにより奥山の天然木は神のすむ異界でもあったのだ。そこに古くから入っていたのは木地屋、たたら集団、そして江戸後期に入って茸作(シイタケ栽培者)である。津和野藩領では木地屋、たたら師は保護(管理でもある)したが、茸作の事情が不明である。

茸つくりたちは、古くは寛政年間から断続的に、天保、嘉永、そして幕末の文久、元治、慶応にには陸続として、豊後からわたってきた。木地師、たたら集団の解体離散と同期である。

1974年刊の大庭良美『石見日原村聞書』を、遠山は目にすることがなかったようだ。そこには、ありし日のスギ伐採のあり様が、わずかとはいえ描かれてもいる。

スギに限らず、樹木は「いかい」(どでかい)のが、ごろごろあったというが、スギであれば、切株に寝転んでも足が出ない。というから直径170センチクラスである。天然であること、気候地形などからして、樹齢300~500年だろうか。

さて、本題はそこではなく、日原聞書をあたっている中で、奥殿という土地がわからなかったということ。奥殿。周辺の土地には詳しい妻に聞いてみるが、聞いたことないという。

『石見日原村聞書』に奥殿にくらす老夫婦の話が出てくる。

《奥殿の水津宗太という人はもう八〇を過ぎておりますが、年寄りの二人ぐらしでとても仲がよい。あんな仲のよい夫婦は見たことがありません。一年中かかって作った籾を一年中にちちっとずつ二人でかるうて日原へ出て、農協で挽いて白にしてもろうて、それをいるだけ売って金にして、店屋へ入って酒を飲んで、酒を買うて、残った米を二人でかるうて、小一里(4km弱)もある山道を帰って行く。実に仲のよいものです。この間老齢年金のさがった時も二人で出て来て、爺さァが郵便局で受取って、婆さァ、こんなにもろうたでやというて渡しなはったら、婆さァは、そうかいなあというてふところへしまいなはった》(河村の野口 沖田栄吉77歳 昭和38年3月採話)

奥殿から日原へ、山から里へ、3~4kmの道のりを、老夫婦が30~60kgほどの籾を、背負って降りてくる。その光景は幻にしては、ありありと目に浮かびくる。なんだろう。

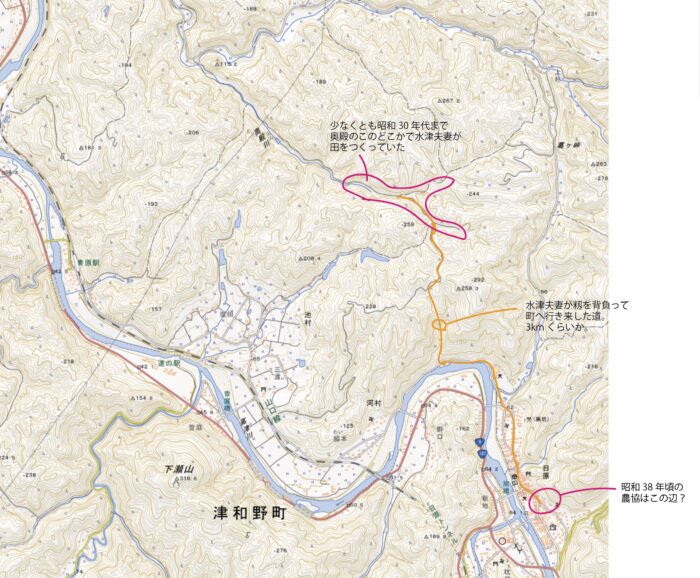

その道をざっくりと、地図におとしてみた。間違いも勘違いもこうしてみると、やがてわかってくるものだ。人が指摘してくれもする。

奥殿(おくとん)は、添谷(そえだに)にある奥殿川の最上流部にあったであろう集落である。現在、集落はなく、道も通ってはいない。昭和50年代の航空写真をみると、一軒の民家と水田が見える。右に写真、左に国土地理院5万分の1地形図という図であるが、竹林を示すそばには民家なりその跡らしきものが写真から伺える。

参謀本部明治32年測量、昭和7年要部修正測量の五万分の1をみると、水田はさらに広範囲に見られる。周辺の山々は造林も始まっているが、草山・焼山であった履歴を残していて興味深い。

上記ふたつを参照しながら、現在の地理院地図に昭和38年ごろ、仲のよいふたり暮らしの年寄りが歩いたであろう道を黄線でとってみた。

その家の納屋の軒には、ふたつのナバニコが並んでかかっていたであろう。

「切株に寝ても足が出ないほど」の大杉が林立していた山は、そこから5kmほど東に進んだところにあった。

令和7年7月30日の備忘

7月30日。最高気温は36℃ほど。連日35〜38℃となっており、庭も畑も乾き方が一線を超えつつある。散水を相当ていねいにやらねば水が浸透せず、流れてしまう。そんな日々の中で見たこと、聞いたこと、考えたこと、気付いたことを記しておく。

◆ダムの見える牧場のクサギの花がようやく咲き始めた。一週間前にはまだ白いままであった蕾は、遠くからもピンク色になっているのが見えた。例年より遅いとはいえ、4〜6日程度であろう。花の周囲の葉はしぼんだようになっている。気温が下がる夜になれば生気を戻すのかもしれない。葛の葉も昼間はしおれているくらいなのだから。

◆牛も相当ばてていて、生乳が酸化気味であると聞く。

◆セミの鳴き始めも遅かった。夏の花の開花、クサギがそうであるが、遅れ気味なのは、暑さゆえであろうが、わずかでも気温の下がる徴候を見逃さずに開花に踏み切ったのか、そもそも許容の限度を超えて仕方なくも咲き始めたのか。他のさまざまな事象との関係を見ながら、じっくり考えてみたいことである。

◆今年の火入れは8月31日を第一候補として進めている。昨年は8月18日だったが、猛暑と少雨で発芽が絶不調であったことをふまえてのこと。火入れ地の日照条件は昨年より悪い。ベストへ向けて頭と身体を動かしていく。

断簡を連ね考える#1

机上におかれ書棚と行き来するものの収拾をはかる。

野生の思考を中沢新一『精霊の王』のなかに検する

野生の思考(La Pensee sauvage)―世俗にまみれつつある概念である、と言ってみる。

否定的な観点を示しながら、中立から肯定へ傾きうるまでの「振り幅」を用意したいからである。自身が把持している印象の相対化でもあろう。それは対象化(異化)する地点からはじめられる。発すること、言葉として表出すること。主体の内なるものとして、主体の一部を形成している心象―印象であるものが、内なるものから外にあるものでもあることの自覚を促すこと。さらに、いかなる心象であれ、言語として表出が可能である以上、一主体一個体の心象であるものから、集合体の共有概念とでもいうべきものであることが明らかとなる。

その明示性の自覚へ向けての表出こそが、冒頭に示した言表である。

庵野秀明監督の『シンウルトラマン』(2022年公開)、その劇中において、外星人と呼ばれる地球外生命体が地球・人類を理解しようとする行動のひとつとしてクロード・レヴィ゠ストロースの『野生の思考』、そのみすず書房翻訳版を読むシーンがある。みすず書房の翻訳刊行は1976年。爾来50年も経とうかという書籍であり版を重ねている。

あまりに多くの人に読まれていることの弊を言いたい。読書の真髄。テキストを読むという行為の核心。その一片として、エクリチュールと個が一対一で対峙していることを挙げよう。

その唯一無二といっていい出会いの奇跡のような時空に他者性(他者ではなく)が入り込むことは厄介だ(面倒?邪魔?)。いや、これはなんといっていいかわからぬ。多くの人が読んでいるのだという意識がそこにはないほうがいい。この読みは私という個にだけ開かれているのだという意識こそが、読書の真髄なのだ。

しかも、そうであることによってはじめて、その読みは普遍に、他者に開かれたものになる可能性を帯びてくるのだ。

たとえば、松岡正剛の記述はそうした読みにあたると思う。

https://1000ya.isis.ne.jp/0317.html

あらかじめ全体の設計図がないのに(あるいは仮にあったとしても)、その計画が変容していったとき、きっと何かの役に立つとおもって集めておいた断片を、その計画の変容のときどきの目的に応じて組みこんでいける職人のことだ。

そのためブリコラージュにおいては、貯めていた断片だけをその場に並べ、それを動かしているうちに、相互に異様な異質性を発揮する。のみならず、しばらくして「構造」ができあがっていくうちに、しだいに嵌め絵のように収まっていきもする。本来、神話というものはそういうものではないか、構造が生まれるとはそういうことではないか、そこにはブリコラージュという方法が生きているのではないかと、レヴィ゠ストロースは見たわけである。

レヴィ゠ストロースは神話をブリコラージュ的に観察しているうちに、もうひとつ新たな仕組みがあることを発見している。それは、雑多に集めておいた材料や道具の「断片」や「部分」たちが、一応は想定していた「全体」とのあいだであれこれ対話を交わすのではないかと見たことだ。

先に全体があるのが「生命」である。松岡が言う「全体」とは何か。

つづく。。

伊勢、熊野、龍神、茸作りの道

つれづれに、桜咲くころに思い起こされること

令和7年3月31日の午後であった。お天気もよく、疲れもたまっていたので、妻とふたり、それぞれの仕事の合間を縫うように、近所の秋葉山へ。

そこで、昭和14年生まれの86歳だというご老人とお話した。以下、その備忘である。

昨日は雪が降っていたことを思い出させるほどに風は冷たかったが、まだ葉に遮られることのない陽射しが、強く暖かく樹下に届いていた。

小綺麗に服を着合わせ、ステッキを手にされた老紳士は風景に溶け込んでいた。頭上の桜を仰ぎ見るその視線は、やがて遠くの山々へそして眼下の町並みに、あるいはまた一本の大きな桜の樹にと、泳ぎ遊んでおろられるようにみえる。山上にはわたしたち3人のほか人影はなく、向かう方向も同じであったので、先に向こうから自然と声をかけられた。

「ここの竹藪もずいぶんとひろがって。前は向こうまで景色がのぞめたものだったが」と。

「そうですか。私たちはこちらへ越してきて十数年しかないので、この竹林の景色しか知らないのです。その昔にはなかったのですね」

木次の町で生まれ育ってこられた方であった。春にはいつもここの桜を見にあがるのだという。別れてからも、妻といろいろ話したことなど、忘れてしまうのが惜しく、思い出すための箇条書きをここに。

◆花見は家族でするものだった。それがだんだんと職場や団体でするものにかわっていった。訪れる人もにわかに増えた。

◆木次の桜といえば、この山の桜のことだった。あまりに花見の人が増えすぎてしまったため、土手の桜のほうへ人を仕向けることがはじまって、今に至る。

◆今年の桜はおかしい。開花の時期が木によって違いすぎる。こんなことは今までなかった。

◆昔のことをみな語らなくなった。なぜだろうと不思議に思う。昔より今のほうが大事だというのはわかるが、その今とはそんなにいいものだろうか。

◆町から人がいなくなった。桜がこんなに咲き始めているのにだれも歩いていない。仕事があるからだろうが、仕事がなによりも大事な社会になってしまった。

「ねえ、まだ先だと思うかもしれないけど、すぐ先、あっという間だよ。考えてみてごらん」

「ほんとだ。ちゃんと生きなきゃね」

其の日の早く来れかしとのみ存候

昭和19年5月3日。2日後には古賀峯一の殉職が発表されることになっていた。山本五十六の後を受け連合艦隊司令長官の職位にあった古賀の死が意味するものを、この国に生きていた人々が、この時どう受け止めたのか、思い至るは難しかろう。すでに戦局は著しく悪化、前年から学徒出陣が多くの若者を戦地への送り込んでいる時勢である。1ヶ月後の6月15日には、本土空襲が福岡の八幡製鉄所を嚆矢としてはじまる。

東京帝国大学の国史学科に学んでいた加茂町出身の速水保考は昭和18年に海軍予備中尉として大学から離れた。戦死している私の祖父の弟は戦地から帰還するも、再び出陣しているのだが、同じ頃ではなかったかと思う。送る者も見送らるものも、誰もが生きて帰れるとは思っていない。そんなころのことだ。

この日、柳田は疎開先の神奈川県愛甲郡(現厚木市)から、島根県松江市奥谷に住していた牛尾三千夫へ葉書を認める。

十六島のわかめ御手紙と共に今朝到着皆々珍らしかり且つなつかしく存候 北濱の村長ハ心ある人のよしうけたまはり候 一度そういふ人たちに逢ひニ出雲路をあるいて見たく候 其の日の早く来れかしとのみ存候

十六島かどうかはわからんが半島産の板わかめをあぶり食したあと、「炭焼日記」をとかんとして、たままた目にしたのだった。美しい文の調べと当時の時勢、東京と島根の距離、その他諸々、候文の機微に心打たれる。

「其の日」はついに訪れることはなかった。

定本柳田國男集の別巻2であったか、書簡の入っている巻には牛尾宛の書簡が2~3頁にわたって収められている。昭和17年1月13日には伊豆熱海の樋口旅館からのはがきに、折口氏来訪三泊共同し、の文のあと、「粒々辛苦」は精読いたし候 と。