2011年(平成23)の秋から2012年(平成24)の春にかけて、写真や記録をサルベージしていたところ。

映画「森聞き」上映について、いくつかをひろう。現在作成中の「森と畑と牛と」1号にも「記録」としてアップしていく予定。

「森聞き」上映会

●Kさんの山にて〜2012年1月3日、facebookへの投稿

1月7日、映画「森聞き」益田上映会では、「森の縁側」というスペースをホワイエにつくります。今日はその下準備のために、小雪舞う柿木の山へ入りました。

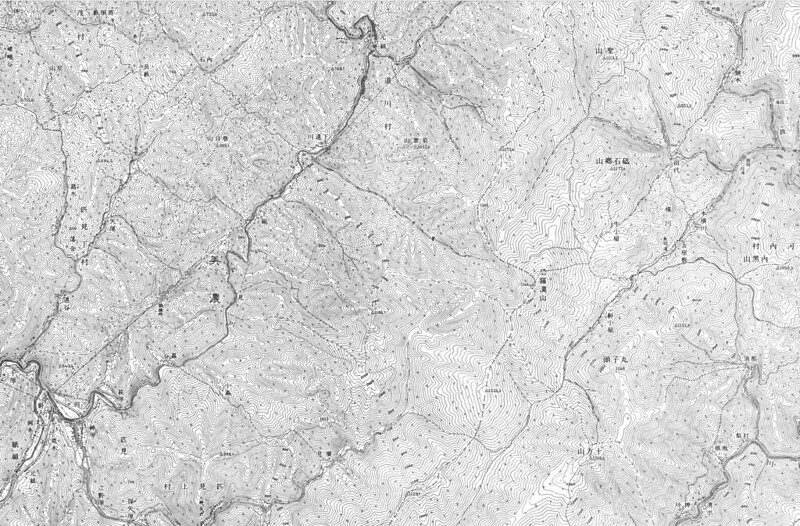

写真に見える斜面の上の方では、約50年ほど前まで焼き畑を行っていたそうです。

白菜、大根、など葉物が中心で、「そりゃあ、ようとれた」と語る73歳のKさん。

高校生の頃、父を手伝っていたのだとか。

Kさんには今回の上映にもご協力いただいていて、試写会にも来ていただいています。

「あの、焼き畑のばあさんはなんちゅったっけ。ああ、椎葉さんか。あそこの焼き畑は1町歩もあろうが、うちらのは1反ほどのちいちゃい焼き畑じゃ。それでも火はこわいけん、防火帯は10メートルほどもつくっておった。あぶないときは土をかぶせるのがいちばんええ。すぐ消える」。

などなど、興味深いお話をいくつも聞くことができました。

いま、桧が植林されている石垣の箇所はかつては棚田。

水稲と焼き畑農耕が混在していたというのも、ここ柿木ならではという気もします。

この石垣がいつ頃つくられたのかはまったく不明。

里からは、どうだろう200メートルばかりは急斜面をあがった山中です。

ほかにも沢水の流れにそって数軒の家が昭和40年頃まであったといいいます。

三八豪雪を機に、皆、里へ下りたのでしょうか。

聞けば、山中には由来も縁もわからぬ墓石が点在しているとか。碑銘があるものも転がっていると聞いて、ちょいと調べてみたい気をそそられてしまいました。

まあ、そういう意味でも春は待ち遠しい。

●補遺

この場所へは車であがるのだが、林道含め公道はなく私道=作業道であって、数箇所ほどの難所がある。自分の車であがったのか誰かの軽トラに乗せてもらってあがったのかは記憶が不確かである。新聞記者がどなたか小さな軽乗用車であがってこられて、みなで歓心と笑いで迎えたような記憶が残っている。

小さな小屋があって、寝泊まりできる。囲炉裏を囲んで4人ほどで脚を縮めながら冬の一夜を過ごしたこともかすかに覚えている。翌日は私をのぞく3人が激しい悪寒に襲われ寝込んだのだ。

Kさんから学んだひとつの教えは、いまもときどき思い出し、はじめて山の仕事をする学生らに必ず話す。「自分はずっと林業の仕事をやってきた。怪我で腕をなくしたもの、車椅子生活になったもの、そして亡くなったもの、たくさんの同僚友人知人をみてきた。自分はひとつの怪我もなくこうやって元気にやり続けている。気をつけるのはひとつだけ。山は平地とは違う。山では(わざと)ゆっくり動くこと。

足の指を骨折したくらいの怪我ですんでいるのも、この教えのおかげかもしれない。ゆっくり動けない質ゆえに、ゆっくり動くことの意味がよくわかる。ゆっくり動くと物の見え方や感じ方が違ってくるのだ。山が平地と違うことは理屈でなく身体でわかる、もっともよいやり方が「ゆっくり動くこと」なのだ。

●上映会当日、会場の様子などをかんたんに残してあるブログ。

omojiro.cocolog-nifty.com

blog.goo.ne.jp