手帳のメモを整理してみます。 駒原邦一郎『村のはなし(下)』昭和35.1の中に、「阿井の山野に自生している草木で昔から食糧としてつかわれたもの」として出てくる草木に以下のものが名称のみですが、あげられています。

ひとつひとつ注をつけていきます。なお、この記事は適宜追加・更新予定です。

・フキ ・クサギナ 比婆郷土料理『クサギナと豆の炒り煮』に記載があります。山菜でもなんでもそうですが、奥出雲よりもその周辺に昔のものは、まだよくノコされています。つまり奥出雲を知るには、県境を越えた比婆や髙野、あるいは頓原や大和を調べてみる必要があるのだと私は考えています。

・タキナ ウワバミソウをさすようです。雲南市大東町では「あるところにはたくさんある。水が流れる山の中」と聞きました。出雲、伯耆、因幡あたりの地方名か。(2017/11/19追記)

・ゴクナ 横田の山菜料理から 「紫の器の中はゴクナという地元の山菜を塩漬けにしておいたものです。この苦味が絶妙で、ご飯にもお酒にも合うんだな」だとか。 どうやら奥出雲の地方名のようですが、これは調べてみましょう。阿井に出向いたときにでも。

→ウコギをさすようです。『聞き書き島根の食事』p.147参照(2017/12/14追記)

ただし、ウコギ科全般(タラの芽、ウド、ハリギリ、コシアブラなど)をさすのか、ヤマウコギ、ヒメウコギをさすのかは不明です。

・ハシギウド →不明。ウドと類縁か形質が似ているものか?

・ワラビ →ありふれたもののように思いますが、そしてその通りなのですが、寺領のTさん曰く。「昔はほんとにどこにでもたくさんあったのに。いまはどこに消えたのでしょうね」と。(2017/12/14追記)

・ゼンマイ ・セリ ・カケゼリ →標準和名が山ゼリ。 「広島の山村でカケゼリとかカキゼリとか呼んでいる」

・ミツバ ・ショボナ →リョウブのこと。横田のほうではそう呼ぶようだ。 《リョウブは「救荒食料として採取と貯蔵を命じた令法が発せられたことから。リョウブは令法(リョウボウ)の転」(『花と樹の事典』・木村陽二郎監修)と言われている。この名が生まれたのは律令制の時代であろう。当時にあっては、それほど価値のある人々にはありがたい木だった。全国的に分布していることもあって、ハタツモリ、ショボナ、ビョウバなど別名、地方名の実に多い木であることも言える》 大和だより~写詩 写歌 写俳~小筥集

・メラ →イラクサのことか? http://www.qkamura.or.jp/azuma/news/detail.asp?nId=561 ・サンショウ ・オオバコ ・ミョウガ ・クズバカズラ ・タラ ・ゴロビナ →不明。なんだろう。気になる。日本国語大辞典には島根の一部の方言「ころぶ」がアブラギリのことだと出ている。農林省統計調査部による1951年刊の「農作物の地方名」による記述である。農商務省山林局の1916年刊「日本樹木名方言集」には出雲の方言名として「ころび」で出てくる。

ころびの「な」=菜、すなわちアブラギリの葉のことだろうか。ただし、地方名というよりほぼ一般名として用いられたようでもある。近江、丹波、山陰で奨励栽培されたことも一因か。

・ホウコ →キクバヤマボクチでしょう。 産経新聞「出雲の市民グループが自生のホウコで、そば開発 幻のうどんに続き発表会」2015.2.16

そばなどの名物料理開発に取り組む市民グループらによる「幻の蕎麦(そば)・うどん&佐田のふるさと料理」の発表会が25日、島根県出雲市佐田町の出雲須佐温泉ゆかり館であり、地域の山間地に自生するホウコ(キクバヤマボクチ)をつなぎに使った緑の「ほうこ蕎麦」がデビューした。 地域食材を掘り起こす活動を続ける食材店経営、森山太史さん(48)が、同町の朝原振興協議会と協力し、ホウコのうどんに続いて開発。発表会では、ほうこ蕎麦のほか、山菜おこわ稲荷(いなり)、イノシシソーセージ、アユの甘露煮などが並び、約30人が舌鼓を打った。 ホウコはヤマゴボウの一種。ゆがいてあくをだし、乾燥させて製粉し、そばのつなぎに使う。森山さんは「弾力が生まれ、素材の味を引き立てる」とPR。 ホウコを使ったうどんとそばは、旧JR大社駅(同市)近くの食材店「山太」で味わえる

あえて全文引用したのは、この記事ダメでしょうというためです。「ホウコはヤマゴボウの一種」のところ。ウェブに書く素人記事ならともかく、全国紙の新聞記事なのですから。辞書を引いてないのだと思います。 「ヤマゴボウ」を辞書でひいてみますと、、 国語大辞典はこう。

根に有毒成分を含むが、漢方では商陸(しょうりく)といい利尿薬に使う。漢名、商陸。いぬごぼう。とうごぼう。学名はPhytolacca esculenta

世界大百科事典はこう。

根に多量の硝酸カリとアルカロイドのキナンコトキシンchynanchotoxinを含み,有毒植物であるが,漢方では商陸(しようりく)と呼び,利尿薬として使われる。葉は食用にされ,辛味があって美味であるが,多量に食べるのはよくない。和名は山牛蒡の意味であるが,ヤマゴボウとよんで食用にされているアザミの根とは別物である。 日本にはマルミノヤマゴボウP.japonicaMakinoが野生する。全体はヤマゴボウに似るが,花が淡紅白色で,果実は分果を作らず球形の1個の液果となる。

さてはて記事では「ホウコ(キクバヤマボクチ)」と言っているのだから、ホウコはキク科ヤマボクチ科の一種とすれば、誤解も字数も少なくてすむですよ。

キクバヤマボクチの写真はNature Logの植物記で確認できます。比婆山で撮影されたものですから、奥出雲に分布していてもよいものです。先の記事中にあるように蕎麦のつなぎに使うのは、根のほうではなく葉です。

キクバヤマボクチの類縁であるオヤマボクチの葉は草餅の材料にも使うようで、ごんぼっぱと呼ぶ地域もあります。(つぶやき小道) オヤマボクチの写真も、Nature Logの植物記で見てみましょう。素人には見分けがつきませんね。こちらの葉も蕎麦のつなぎに使うようです。自生の分布域はキクバヤマボクチが西日本、オヤマボクチが東日本だと、おおまかにはいえましょう。そして、おもしろいのが、ボクチの語義です。

キクバヤマボクチは菊葉山火口、オヤマボクチは雄山火口、ほかにハバヤマホグチもあります。「火口」なのです。この植物を分類したときに人が見出した特徴は。

さぁ、ここで問題。火口にしたのはどの部位なのか。 日本大百科事典

世界火口は火をおこすときに使うものの名であり、ボクチとあるのは葉裏の白綿毛を火口に利用したことに由来する。[小山博滋]

国語大辞典

冠毛は褐色で火口(ほくち)に使う。葉を乾燥してもぐさを作り、また、タバコの代用にする。若葉と根は食べられる。きくばやまぼくち。やまごぼう。くまとりぼくち。

葉裏の白綿毛なのか、冠毛なのか。それとも両方なのか。冠毛はいかにも火がつきそうですが、実は白綿毛のほうが火付きがよかったりするとおもしろいですね。確かめてみたい。。。実物で。

さて、ここまできてようやく「ホウコ」の糸口が見えてきました。

「ホウコ=火口」

これが私の仮説です。なぜ出雲地方にこの名で伝わっているのか(方言辞典などをあたっていますが、現在まったく見当たりませんよ、ホウコ)。少し掘ってみたらおもしろそうですね。

ちなみにヤマゴボウのほうですが。日本に自生しているのは3種類。わかりやすくまとめている「四季折々に:夏の花めぐり②~ヤマゴボウ三種」を参照ください。

閑話休題、続きです。

・ヨモギ ・カエデ 「等のほかに」につづけて以下。

・山芋 ・ムカゴ ・イチゴ ・アケビ ・山ブドウ ・スズノコ →スズタケ(篠竹)の子だからスズノコ。スズコ、ススコとも呼ばれる全国区名。高さ1〜3m。阿井にあるんだあ。奥の方だよね。奥出雲にはないとみてました。吉賀の昭和初期の地図には篠竹記号がかなり広範囲に出てくるのです。焼畑地だったりもします。平田村の竹の焼畑はこれだったんじゃないかな。ん!? 取材、取材、、。 そして。 このリスト、最後に「など」で終わります。 「など」です、「など」! そのなどの中身を知りたい! ———–

★追記1)妻に阿井のとあるお宅で聞いてきてもらいました。(2016/10/31)

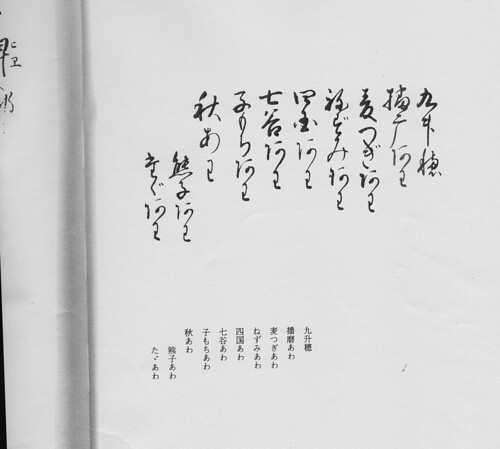

ホウコは「ホウコ餅」というのをお嫁にきたときにお母さん(姑さん)につくってもらった。草餅みたいなもの。つくりかたなどはわからない。

ころびな→わからない。

スズノコ→Hのおじいちゃんだったらわかるかも。 参照 阿井のホウコはいまどこに