梅雨に入ってからというもの、雑草の成長も早いが、芽が出るのも早い。畑に持ち帰っていた温海カブのこぼれ種からも芽が出ていた。サラダ菜として1ヶ月後くらいに出せたりするのかな。

それはさておき、今年の焼き畑では温海カブをしっかりとっていきたい。とるということは、丁寧にまく(うまくまく)ということであり、間引きを適切に行うということであり、収穫と同時に美味しく食べるということ、そしていくばくかでも買ってもらうことで、次年度の活動資金としたいのです。

そこを目指すことで、暑い日でも少々身体がだるい日でも、ちょっと頑張れるってもんです。

お店で使ってもらうことや、オーガニックマーケットへの出店も考えていたのですが、料理教室で使ってもらうというナイスアイデアが妻から。おおお、それはよいぞなもし。

いつ焼けるかにもよるのですが、昨年より1ヶ月早い種蒔きの予定であるから、11月には収穫がはじめられるはず、順調にいけば。昨年並みであれば、12月から1月か。雪が怖いけれど、イベントも少なくなる1月は狙い目ではある。

11月〜1月の線で、企画をたてはじめてみようぞな、もし。

上の写真は温海カブ。種は昨年焼いた畑から取ったものを播く予定なので、奥出雲産温海カブということでいこうか。

そして、三沢の年取りカブを試してみたいのですね。温海カブより甘みがあって、葉もアクが少なくサラダとしても使える味わいだったので。

老松には夏がこたえるらしい

Mさんに松の手入れにきていただいた。ていねいにやっていただいた。頭の下がる思いである。ありがたい。

松蔵と名付けた我が家の庭の老松。前の家主から百年を超える樹齢だと聞いているが定かではない。家が建ったのが昭和30年?だったろうか。家よりも年を重ねているだろうから、90〜100歳というのは妥当な線だろう。

新芽だけを残して他の葉をとってしまっているのは、菌に感染しているからだ。薬で退治する方法もあるらしいが、対処療法であるし、1ヶ月に1度は薬剤を散布しつづける。もともと体力が落ちている老人と同様、一度薬を使い始めれれば、ずーっと使い続けなければすぐに症状は出てくるものだというのだから、松蔵にとってもよい選択ではないだろう(と思う)。

樹勢が回復すれば、病気にもかかりにくくなる。樹勢を回復させる方法はいくつかある。ここからはMさんから聞いたことを主として箇条書きにして備忘とする。

・松は砂地など滋養の乏しい地に率先優先して根をおろす樹種である。土中の菌との共生関係を築くのだが、それは特定の菌種との関係である。

・上記とも関連して、樹勢が衰えたときにも、肥料の投入は功を奏さない。むしろ肥料をとりのぞくくらいのほうがよい。土を砂地にしてみるなどで回復させることもある。

・液肥を施すことで回復ははかれる。市販のもの。

・何か手を入れるのであれば、秋以降。12月から年明けくらいまでがダメージが少ないと思われる。

・夏のかんかん照りで水が乏しい時には朝早くか夕暮れに水をやったほうがいい。葉に直接かけるのでもいい。松は水をやらなくてもいいなどというが、そうでもない。とくに弱っているときには。

・根元の豆科系の植物はとったほうがいい。

・菌にやられて茶色くなった葉もとりのぞいたり、地面に落ちたものも取り除くなどしたほうがいい。

……といったところかな。思い出したら追記します。豆はとって鉢に移そうと思う。すぐはびこるので、大きめのプラ鉢にいれて駐車場のうしろでもいいかもね。

竹の焼き畑2016-sec.7〜竹林伐開はじめだった日に

6月4日(土)。6名が参加しての山入りでしたが、中国地方、梅雨入り宣言です。もともと天気予報も夕刻から降雨でしたが、どうやら昼過ぎから落ちそうな気配。そんなこんなもあって、この日から伐開開始予定でしたが、課題協議に1時間ほどとサツマイモの植え付けで午前は終了。島根大チームはここで撤収。

午後は引き続き、ヒエの播種を行いました。

アワとアマランサスの発芽がみられないこともあり、竹の根ががちがちに張った土を起こして、そこに種を丁寧にまく方式を試します。

昨年初秋の温海カブの場合には焼いた後にばらまくだけで発芽は良好でした。発芽には気温や雨量など諸条件ありますが、雑穀の種は違うのかもしれません。そして、温海カブは焼畑で育種されてきた種ですが、今回播種している種はそうではありません。

このヒエの発芽が良好ならば(早ければ1週間で出るはず)、急遽、少量であっても、アワ・アマランサスで追試(追加種蒔き)に挑まねば。

先週定植した匍匐性のミニトマトは無事根付いたようです。こちらは、めでたしめでし、ひとまずは。

そうこうしているうちに、夏焼きの日程がつまっており、人出が足りません。6月中旬、下旬と連続して説明勧誘会を開きますので、どうぞよろしゅう。

島大の某研究室で焼畑ゼミもどうやら開かれます。なんと毎週! 詳報は追って。

そして今日の協議での雑感。昨今の大学生は多忙だとはいえサークル活動は盛んなようです。が、ものをつくる活動は概して低調不人気なようです。”コスパ”でみれば、ものづくりは避けて通る道として認識されている。大学生の本分は要領の良さだということを官学あげて推奨しておられることが功を奏しているのでしょう。

ものをつくる人間がいなくなったら、早晩、社会も文明も世界も終わるのですから、まあ、一般意志なるものは、終わりに向かう道を選択したのでしょう。しかし道はひとつではないので、獣道なり小道なりのものはここにつくっておきたいなあと思っています。以上。

村のはじまり〜1

日本の村はいつごろから村となったのか? わかったようなわからないような問いではあるが、およそ14世紀頃だとされている。応仁の乱前後のことである。

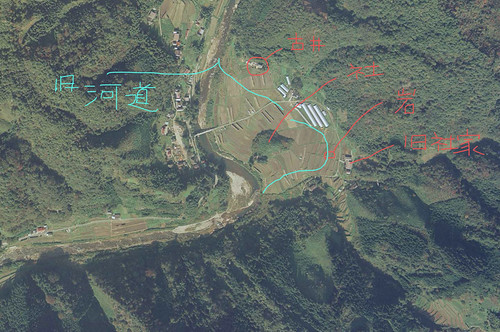

さて、島根県仁多郡の北端に位置する三澤郷(現奥出雲町三沢地区、阿井地区の一部、雲南市木次町温泉地区)の成立について、「沢=豊富な水=水源」というものを問いを切り開く先鋒として使ってみたい。

さするに、三澤における水汲みの場のなかでも、をち水として出雲国国造が朝廷に献上したその水はどこから汲んでいたのか問題の重要ポイントがこの地図の場所である。

時代は先の村の創生期たる応仁の乱から一時代をさかのぼった奈良・平安の頃になるのだが。

いやはやさてはて。

村の始原への問いは常に頭の片隅にじっとうずくまっている。村を開く、村をはじめる、群れでその土地を占有し、定住することである。むらの語源としてむれ(群れ)があることはどの辞典にも記されていることがらである。移動をつづける狩猟採集あるいは遊牧主体の群れから、ひとつ土地にとどまってそこで命をつないでいくということの始原において、むらは生まれたのだ。

さするに、それは、私の頭の奥底で、物心つく頃から座しつづける問いへとつながる。

「人は群れとして生きるのか、個として生きるのか」

村の始原を問うことは、人が群れとして生きるというのはどういうことなのかを問うことなのだ。

村が人間集団のあり方のなかでも、その基底に位置する形態であるのだから、村は日本だけのものではない。平凡社『世界大百科事典』は「村」の項をこうはじめていてわかりやすい。

〈むら〉とは農林水産業,すなわち第1次産業を主たる生業とするものの集落単位の総称であり,商工業者を主とする〈まち〉に対応する概念である。したがってそれは人類の歴史とともに古く,地球上どこにでも存在する普遍的かつ基本的な社会集団であるといえるが,〈むら〉のしくみや経済的機能は,民族により,また同じ民族であっても地域により,時代によって,きわめてまちまちである。

一般に<村>という場合、それは<町>に対置される存在であることを挙げたのちに、地球上どこにでも存在する普遍的かつ基本的な「社会集団」のことであると定義する。しかし村の内実、すなわち村を村たらしめるものの時代・地域による多様なあり方を見よと、筆は読み手をいざなおうとする。

その誘いにのるのは、次の機会にしよう、すぐに訪れる。

ヨーロッパ、中東、インド、中国、朝鮮……と、きて、日本のところから抜粋しよう。

中世

広域の地域区分ないし所領単位である郷や荘の内部に形成された,比較的小さな地域単位ないしそれに対応する共同体を指す語として村が現れる。その時期は地域差があり,中世初頭から始まって,中世後期には一般化する。

このような郷=村は支配の単位であるとともに,百姓相互の地縁的な共同体,いわゆる村落であった。これが発展して自治的な政治組織をもつようになったのが惣村である。草分け的な百姓である住人が集団で開発したことが契機となって村が形成された場合は惣村に発展しやすい。領主側の開発が大きな比重を占めた場合,あるいは領主が村落領主の公文層を支配権力の中に組織した場合など,領主支配が強いと自治的な惣村に発展しにくいが,その場合も,中世後期に百姓による共同体の形成が進む。

近世

(1)成立と特質 人の集住する小地域を村と呼ぶことは古代からあったが,〈村〉という行政単位が出現するのは太閤検地以降の検地によってである。また近世の村はこの時代における最も重要な社会的構成単位でもあった。近世の村の特質は石高制と村請(むらうけ)制である。

今日の断片〜『焼畑及切替畑に関する調査』など

拾い読みの3冊。

◉小泉武夫『食と日本人の知恵』2002(岩波書店)

小泉は、寿司は、江戸前由来の「早ずし」と「熟鮨(なれずし)」とに大別できるとしたうえで、熟鮨について語る。発酵について、納豆・鰹節・オリゼーなどについて語る章においてである。

◉安丸良夫『安丸良夫集1』(岩波書店)

繰り返し断片的に読み重ねている。民衆道徳=規範訓練が日本の近代化の根底部分を駆動していたと。

若者組のこと。明治30年代には青年団へと変わっていったこと。

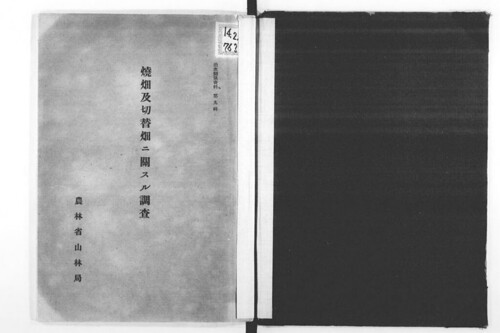

◉農林省山林局『焼畑及切替畑に関する調査』

農作の種類でもっとも多いのが蕎麦であるというのが意外であった。量的なものではなく何をつくっているかということへの回答数のカウントなのかな。面積でみると高知県が図抜けて多い。

横田の焼畑といえば蕎麦だという人

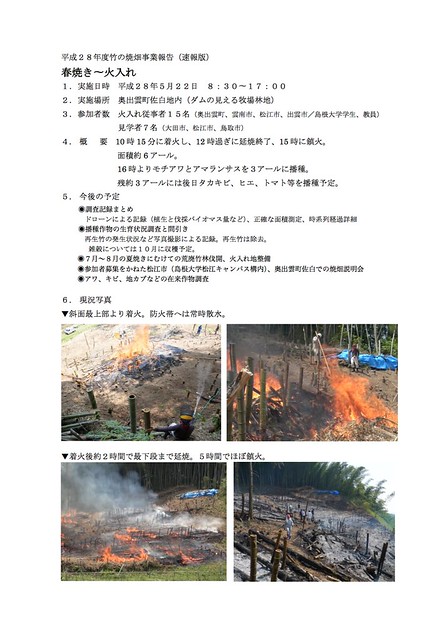

そうそう。ダムの見える牧場での一昨日の活動のこと。

搾乳したミルク(原乳?)をタンクでピックアップしにきたおじさんが尋ねてきた。この間焼いたところは蕎麦をまいたんかい?と。

いえいえ、アワやキビですよ。これから夏に焼くところを伐りますけれど、そこにはカブと蕎麦を播く予定です。

対しておじさん曰く。

横田の焼畑といえば、蕎麦だと思っとった。焼いた後の一杯がたまらんのだろうな〜とうれしそうな笑顔で。

そうだろうなああ。苦労して準備して無事に火入れが終わって種を蒔いて、そして乾杯するという中での「宴」がね、落ちているのですよ。まず場所がない。なにより泊まるところがない。煎じ詰めればお金がない。どうしたもんじゃろなあ。

竹の焼き畑2016-sec.7 が終了

5月29日(日)。島根大から4名、木次町から1名、計5名で取り組みました。

朝方曇りで11時過ぎから雨が落ち始めたため、大豆の種蒔きは次回へ持ち越しです。

温海カブの種取りと地ごしらえ(大豆播きのための)、匍匐性トマト10苗を春焼き地へ定植、同地へアマランサスとタカキビの播種、といったところです。

火入れ後にまいたアワもアマランサスも芽は確認できず。雨も降ったことですし、来週水曜日あたりに見にこようかと。焼けた杉も倒さねばなりませんし。

さて、種取りはシートにめぼしいものを取り込んで、奥出雲ラボでちょぼちょぼやりました。

次週はいよいよ夏山へ向けての初伐りです!!!

気がついたことを書き留めておきます。

†.三沢の年取りカブの種を取らせてもらったときに、山田さんから「鳥にずいぶん食われてしまったんだけど」と言われて、へええ、カブの種を鳥が食べるんだ〜と思っておりました、人ごとのように。そして、まあ、里ではなく山だから、鳥もそんなにいないし、食わんでしょ、食われていないみたいだね〜と言っていた矢先のこと。4〜8羽くらいの小鳥がカブの種の枝をつついておりました。あ〜れ〜。

†.大豆は芽が出て双葉のときに、鳩や鳥に食われるのだといいます。さて、どうしましょう。食われない場合も多いといいますし、ネットをかぶせようにもネットを買ってこなければないし。ポット苗で育てて定植というのも手間といえば手間です。この日は半分ほどを植えてみようということになって、そのままです。来週のどこかでやりますか。

【資料編】

●予定していた内容

◆カブの種取りと豆播き作業を5月29日(日)に実施します。

9:30 ダムの見える牧場牛舎前集合

作業手順確認。チーム分け。スタート。

9:40 スタート

・春焼き火入れ地検証

・カブの種取り

10:50 小休憩

11:00 再スタート

・カブの種取り

・地ごしらえ

12:15 午前の部終了。昼食休憩&今後の打合せ。

13:15 午後の部スタート。

・大豆播き、ツルアズキ播き

・その他

15:00 解散

●参考サイト

☆まとめ 自家採種をしてみよう-命をつなぐこと-|ゼロからの60坪自然菜園

自家採種 みやま小かぶ|ゼロからの60坪自然菜園

生育状況 あわ|健康雑穀

http://www.marusun.com/sab50-13-3.html

●告知ページ等

facebookイベント

しまねいきいき広場

奥出雲山村塾活動掲示版