中村克哉は、著書『シイタケ栽培の史的研究』(1983,東宣出版)の中で、天保12年(1841)に起きた人吉藩の茸山一揆を取り上げている。一揆研究の中ではよくとりげられるものであるとして。

その諸研究も史実が語る一揆、主として政治-藩政史が主題であって、当時にあっての「椎茸」をめぐる諸関係が詳細に検討されているわけではなさそうだ。もちろん個々の研究にあたっての考量ではない。あて推量である。

人吉藩における椎茸山は、天保年間からはじまったものであろうか、早い段階から専買制がしかれていたというが、初源については精査を要する。ここでは一揆の要因としてみる。制度たるものの宿痾として、時がたつにつれ整合性—秩序形成力—諸主体の均衡を欠いていく。制度は硬直していなければ制度足り得ず、硬直は内的矛盾—不均衡を拡大していく。制度は外部と内部を作り出すことで安定した(硬直でもある)運動をはじめることができるのだが、安定した運動がスケールの拡大を容易にし制度として機能を発揮すればするほどに、内的矛盾の拡大は進む。矛盾の抑制あるいは調整に失敗すれば、均衡は崩れはじめ、制度そのものの崩壊をもたらす。

崩壊—最初の襲撃(打ち崩し)は、椎茸問屋横田辰右衛門の邸であった。専買制にかかわる不正疑惑と過剰な搾取を容易に物語るようではあるが、そうそう簡単なものではあるまい。まず、その背景に天保年間前後より全国各地で進展していたインフレがあることをおさえておかねばなるまい。幕府各藩とともに経済統制をもってこれに対処しようとして失敗する。幕府によるものは問屋組合・仲間の解散によりインフレをおさえようとしたが、元来問屋が担っていた市場調整機能を単に破壊しただけとなり、逆に大きな混乱を招いた。そうした考察は多々なされている。

さて、私がそうした背景も踏まえつつ注目したいのは、農民の心理であり、山稼ぎあるいは山の民との間で生じている摩擦・葛藤である。

一揆の主体は稲作農民であり、その訴えのなかには、出稼ぎにきている茸作(ナバツクリ)が、雨をもたらし、不作を生じさせるということがあったと、文書に記録されている。

以下は中村克哉『シイタケ栽培の史的研究』よりそのままひくが、この箇所について中村は複数の史料からひいたものと思われる。詳細は追々確かめていきたい。

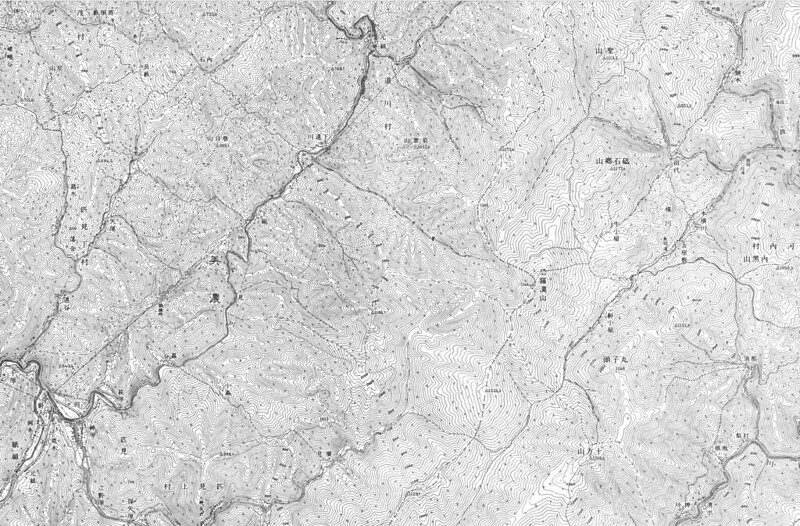

《人吉藩の茸山は球磨郡の鹿蔵山でかなりの規模で行われ、乾燥小屋なども各地に散在していた。茸山では秋になるとほだ木を浸水して、水から出す時に「ナバよでろ、でろ。稲はナバになれ。豆もナバになれ」といったような意味の歌をはやしながらほだ木をたたいて作業をしたものだ。シイタケの発生には雨が多いほうがよい。(中略)「茸山では盛んに雨乞いをする。そのためによく雨が降る。夏の気温が上がらない。人吉藩内の凶作は藩の茸山が元だ」という妄想が生じはじめた。水に浸けたほだ木を出す時に「米の精よナバになれ」「ソバの精もナバになれ」などと景気をつけていたことも一般農民の反感をあおり、一揆の原因をなした》

ここで着目したいことがふたつある。

ひとつは、「不作の原因は茸山で雨乞いをするからだ」というような妄想が、他の地でも見られたかどうか。全国各地であたってみたい。中村によれば、豊後にひとつあったようだが、一揆研究でとりあげられることはないという。

そして、匹見(現島根県益田市匹見町)にも、安政年間から幕末にかけてそうした事態が生じているのである。一揆には至らない不穏として記録されているものだ。矢富熊一郎『石見匹見町史』から。

《万延元年の夏、西村の農民一同が椎茸の製造は、湿気を必要とするため、雨天を祈って栽培をするのであるから、農作に支障を起こすものである、との見解から、その栽培者を放逐しようと企て、大勢が集会し一揆徒党がましい振舞いに出たが事は平和に落着した》

しかしことはこれで収まらなかった。西村の農民が敵視していた豊後の茸師(ナバツクリ)集団は小原のハビ山、七村、三葛一帯の山に入っていたものと思われる。西村の南方にあたる山々だ。この頃、匹見の山に入り込んでいた茸師(ナバツクリ)集団は、多数にのぼり、農民の不安・不満は暴発寸前だったのだ。豊後の茸師は晩秋に小屋番を残して一旦帰郷する。そして春ふたたびやってくる。

その春は万延二年のこと。浜田藩の詰所(代官出張所)のあった澄川村の農民が他の村を巻き込みながら、道谷村へ押し寄せた。二月五日(新暦で3月中旬か)のこと。席旗・竹槍を携え、山に点在する小屋を焼き討ちに入ろうとしていた。その理は、近来組内の奥筋(匹見の山々に)へ、他国人が多数入りこみ、椎茸山や伐木の駄賃等に従事しておるので「穀類高直ニ相成、及難儀」、このままでは村一同飢餓に陥ると。これに驚いた東村庄屋斎藤六左衛門と、西村庄屋本多万右衛門の両人は、早速飛脚を組内の各庄屋へ走らる一方、各村々から集まりつつあった一同を道谷村に集合させ、懇懇と慰撫に努め事なき不穏として収まったという。※1)該当箇所

残っている記録は断片的であるのみならず、何か大事なものが欠けているようだ。

・安政年間中に、匹見町広瀬で豊後の茸師が椎茸栽培を開始(大谷道太,藤谷一夢「広瀬物語」1984)

・浜田藩、河鮨景岡、42歳で御用人になる。藩の財政改革に着手。シイタケについては、横道での成功を知り、茸師を招き、栽培を奨励し、藩政たてなおしにつとめた(メモにつき出所確認中)※2

一次史料を欠くものではあるが、問題は「茸師を招き」にある。藩が雇うわけではない。財政改革中にそれはしないであろうし、同時代の他藩の例をみても、いわば委託方式である。いずれにせよ本当に「招いた」のだとしたら、農民にとっての山の用益権・既得権を無視した暴挙となったであろうことは想像に難くない。つまり、農民たちの矛先が向かっていたのは藩政に対してのものであったろうということだ。

この時代の匹見における御立山(官林)の所在は不明である。旧広見河内の西部に位置する赤岩がそうであることは知られるが、ほか数カ所あったはずである。御立山の用益ではなく、村の共有林をめぐるものであれば、当然村がよしとしない限りは、その借上はできない理屈である。が、藩からの指示でそれが無理にでも動いたのであれば、大きな摩擦が起きたであろう。もちろん相応以上の対価は払われたであろう。が、その対価ではいかんともしがたい。幕末のインフレが襲ってきた。共有林では焼畑での雑穀栽培が地域の貴重な糧であった。その資源を奪われ、対価は受取ったものの、それでは口に糊できないとなれば、「穀類高直ニ相成、及難儀」となる。以上はあくまで作業仮説である。これからさらに詰めていく。

そして、もうひとつの着目点。

《ナバよでろ、でろ。稲はナバになれ。豆もナバになれ」といったような意味の歌》が、記録されている史料である。中村は人吉藩の一揆の史料で見ているようなので、そちらの確認とあわせ、各地をみていく必要がある。

引き続き探索は続けるが、別なアプローチも試す。

段上達雄「海辺の山人・豊後なば山師」(『山と民具』1988,雄山閣)にあるのが、以下の一文である。

《なば山師たちはセコ(山あがりした河童)の話をよくする。なかなか姿を見せないが、子供くらいの大きさだという。夜になるとホーホーと鳴いたり、母屋の棟を揺らしたりした。いたずらはするが、人には危害を加えない。セコは春の彼岸から秋の彼岸までは川に入って河童になるともいわれている。》

この《セコ(山あがりした河童)》とはそもそも何か。柳田国男が早くから着目していた山童と同一とみてよいのか、どうか。

また、同書で段上はこうも言う。

《お茶を沸かしたり、シケウチ(秋子を出す時、よきで小口をたたく)の時に焚き火をたく際、火つけをすることを「お明かりを上げる」といい、神棚の灯明にたとえるほど神聖視した。(改行)。仕事から戻って暇があると、相撲をとって遊んだ。漬け木をする堤を築いたときにも、相撲をとって池底を固めることもあった》

シケウチの際に唱えたものが、先の一揆で例として出た唱え言である。 以上のなかで、関連する事項がいくつか出てきた。 灯明、堤ー水、お茶の湯をわかす—灯明、相撲ー河童ー水。 それぞれに興味ふかいが、とりわけ水ー火(明かり)ー沸かすーシケうち、の関係である。

※1)「澄川村の農民が他の村を巻き込みながら、道谷村へ押し寄せた」とするのは地理的にも状況としても違和感がある。澄川村にあった浜田藩の詰所へ向かい、村民が連れ立って書状を持ち込まんとしたところ、道谷村付近で庄屋の説得にあったのではないか。

※2)