前進していないわけではない。

ここ1〜2ヶ月の間に拾った資料としては2つ。

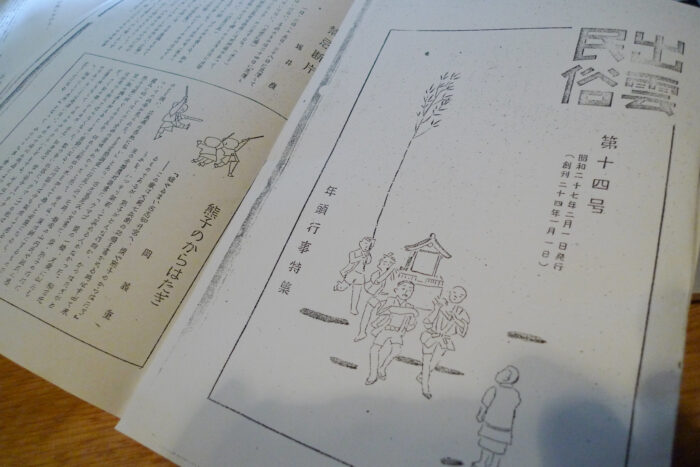

ひとつは、「出雲民俗」の第24号(昭和27年7月)に掲載された「熊子のからはたぎ」記事。

昭和27年当時は、熊子を粳の粟だと断ずるには至っていないことがわかる。

なにより、この時代において、すでに「熊子」がなんであるか、出雲地方ではまったくわからなくなっていることが驚きである。

少なくとも幕末・明治初頭には、誰もが知っていたことであろうに。

もうひとつは、神米に比するものとしてのクマゴ。

奠をクマと訓じ、供米と同じく、神への供物としての米を「クマ」としたことに由来する用語が山陰地方にある。

邑智郡には神に供える米を「くましろ」と呼ぶ方言があった。この場合のしろは土地を意味し、くましろを供米をつくる田とする用例は古い。和名類聚抄には「神稲 久末之呂」とある。

ここでピンとくるのが、出雲国産物帳名疏における熊子のひとつ、「坊主熊子」が寺に供するアワであった可能性である。坊主正月は昭和30年代にはまだ生きていた。言葉のみならず習俗としても。

熊子=粳アワであるとはいえないのではないか。

どこかで散見した資料には、熊子とはアワだけではなく広く雑穀でアワの代わりに用いたものも呼んだという一文が確かにあったのだが、思い出せない。県立図書館であると思う。それほど重要だとは捉えなかったのは、典拠不明なものであったのかもしらん。

これまでブログで書いた記事をまとめつつ、少しずつ整理していこう。

◆追記

†. 白石昭臣は、邑智の地名を次のように解く。

「地名の邑(おお)は、青(アオ・オオと発音、記述)と同じで稲魂信仰にかかわる名称。青、邑の付く地名は一般に初期稲作文化渡来の地であるが、この邑智もこれに該当する。それ故に神稲(くましね)と稲の付く郷も存在したのであろう。智はその聖なる範囲を示す語で、地にも通じよう」(白石昭臣『島根の地名辞典―あなたのまちの地名考」2001,ワンライン)

2023年9月21日