宮本常一が山口県玖珂郡高根村向峠での調査記録を著作集23に残している。●申年ノ飢饉ー天保7年飢饉ヲ思フ この続きを今回。

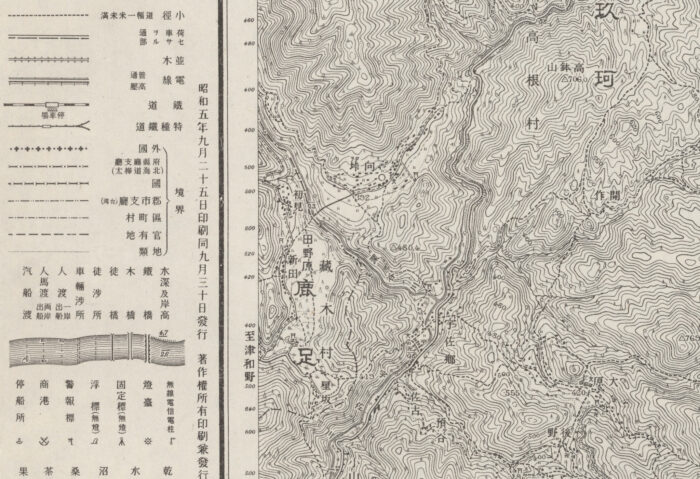

複写したところをふと読み返し、はたと膝を打ったので、思いつきではあるが、記しておくものである。向峠はムカタオと読む。昭和5年時の地図を下に。宮本がこの地、向峠を訪れたのは昭和14年のことであり、ほぼ当時の地理を伝えていると思う。

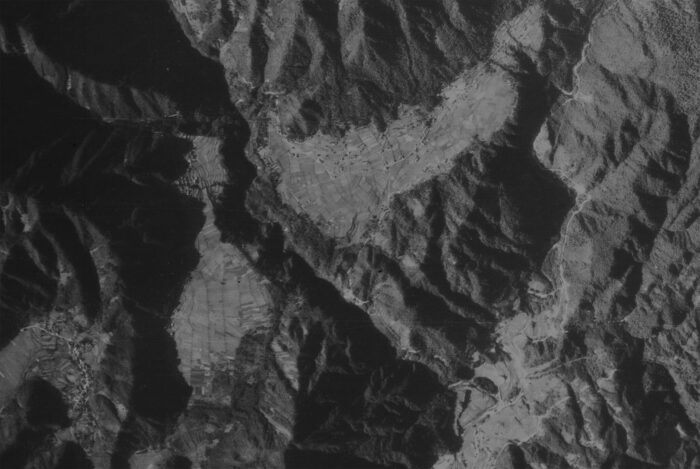

深谷川の深い谷の上にある様がわかると思うが、写真だとさらに明確。国土地理院のウェブサイトにある1947/09/19(昭22)米軍撮影空中写真の向峠周辺を下におく。まるで谷と山に囲まれた島のように見える。実際、谷底以上に弧立した村であったのではないかと想像する。まとまった平地はあるものの、モノと人とが行き交う道からははずれやすいのではないか。

それだけに、古いものを残していたではないかと想像する。

さて、向峠の「年齢集団と行事」としてまとめられた項のひとつトロヘエ。宮本はこう記している。

《トロヘエ 正月十五日の夜、若者達は藁草履を作り、また藁で馬を作り、あるいは竹で茶柄杓などを作って手拭で顔をかくし、家に投げ込んで歩いた。するとその家では餅をくれた。そういうとき「若い衆が来た時にはかまうてやれ」といい水をかけたり、餅をもらうために家の中へ手をさし入れるとかくれていてその手をつかみ、顔を見ようとしたりした。ずるいのになると馬や草鞋に縄をつけて投げ込んでおいて、かえる時にはまたひいてかえるものもあった。 またしみったれた家や村で人気の悪い家へは報復した。たとえばちょうど入口のところへ肥をタゴに汲んでおいたなどという話が残っている。村を一まわりすると適当な家へ集って焼いて食べた。若連中ばかりでなく、ごく貧乏なものは袋をさげて昼やって来た。入口でトロトロというと家のものは餅を一つずつやった。貧しいというほどでなくても老人仲間も夜草履など持って歩いた。老人はたいてい草履を二足出した。 若連中がトロヘエをやめたのは明治二十七、八年頃であり、貧しい仲間は明治三四、五年までやっていた。貧しいものは村内の者だけではなく、隣村からも随分来たもので、深須村のある女の如きは大正年代までやって来たという。》

以下、5つのポイントをあげつつ、のちほど追記することを前提としたメモであることを断りつつ記す。

●トロヘンが来訪神の系譜をもちながら、ナマハゲと違うところは、ふたつの欠如だ。

・そこに「神」はいない。だれも神も鬼も信じていない……かのように見える。しかし、神を持ち出すことで、このパフォーマンスが成り立っている。

・恐怖の出現はそこにはない。恐怖の不在。

●ごく貧乏なものは袋をさげて昼やって来た。そこには儀礼はないようでいて、入口で訪問者は「トロトロという」ことで、家のものが餅をやるという。

●貧しいというほどでなくても老人仲間も夜草履をもって歩いた。

・これは他の地域での事例を知らない。どういうことなのか。ここで記された老人仲間とはなにか。大変重要なことだと思うのだが、、、。家を訪れるのは、3者である。共通するものは家人が餅を与えるということだ。

●来訪する3者がやめた時期は次の順序である

・若連中は明治28年頃にやめた

・貧しい仲間(老人仲間? 若連中のなかで貧しいもの?)は明治35年頃

・深須村のある女は大正年代まできていた→他村からもきていたというということである。うむう。

●餅は神に供えるものであると同時に神からの贈り物であると考えたときにこの事象をどうとらえるか。すなわち何と何が交換されるのか。

・若者連中が贈るものは「藁草履」「藁馬」「茶柄杓」。ほかでは聞かない茶柄杓とはなにか。

・老人仲間が贈るものは「藁草履」

・貧しいものは何も贈らない。 ダイシコについては、のちほど加筆するが、柳田國男の引用だけしておく 物忌と精進より

《神巡遊の信仰の今日年中行事になっているものは、旧11月23日を中心としたいわゆる御大師講であるが、この解説には仏法が干与して…………(中略)…土地によって少しずつ話はちがうが、大師の足跡隠しといってこの日は必ずゆきが降るといい、または二股大根を女が洗っている処へ来て、半分貰って食べたという類のおかしい言い伝えばかりが多い。…………(中略)…その結論だけを言ってみると、ダイシは上代に入ってきた漢語で、大子(おおいこ)すなわち神の長子の意かと思われる。大昔以来の民間の信仰では、冬と春との境に特に我々の間を巡ってあるきたまう神があって、それは天つ神の大子であるという信仰があったらしいのである。…………(中略)…日本では二十三夜待ちという信仰がど、どうやらこれと関係があるらしい》

先日、阿井で聞いた「タイシコ」の日は餅をついて食べるのだという。年末であるが、年取りの餅とは違うというのだ。旧暦11月23日のタイシコが、新暦導入のなかで、年末に固定したものではないだろうかと推するが、どうなのだろう。

→つづきは以下 ・「雲南地域におけるダイシコ(大師講)の断片」

◆追記 向峠は街道筋にあたった?

向峠が孤立した村落だなんてとんでもなかった、の、かもしれない。番所を通る道筋にあたっていたようなのだ。野田泉光院の「日本九峰修行日記第2巻」。文化11年に岩国から錦町、そしてこの向峠のそばを通った記録がある。石川英輔は『泉光院江戸旅日記』で、こう記している(釈している)。

《十四日、栗栖村を発って安芸と長門(長州・山口県北西部)の境界になる峠(生山峠)を超えて大原(山口県玖珂郡錦町大原)へ出、さらにもう一つの峠(向峠)を登ると、長州と石見国津和野領の境杭があった。少し下ると番所があったが、手形を出す必要はなかった。田原村(島根県鹿足郡六日市町田野原)泊。》

原著ではどうなっているか。

《十四日、晴天。朝辰の刻栗栖村出立。当村より二里の大峠を越え、又一里の峠を越し大原村と云うに下る、又山へ上がれば此所に石州津和野領境杭あり、下に番所あり、手形出すに及ばす津和野領田原村源治と云う宅へ宿す。》

問題は、距離、時間、そして峠の上り下り。地図をひろげつつ、泉光院の足取りを確かめてみたい。原著と地図をみると、向峠を通っていないのようにもとれる。つまり石川が誤っているということ。峠という文字にひっかかったのだろうか? あれ? ムカタオは峠ではなかったか? 大原→宇佐→田野原という道であれば、向峠は通らない。 長州から津和野に入るルートはどうなっていたのか。番所があるくらいだから、古地図を確かめるのが早いのでは、とも思う。 ちょっとあたってみよう。

(つづく)

◆追記2 野田泉光院は向峠を通らず星坂村を通った

古地図をみた。街道は日本輿地路程全図 をみるに、大原から星坂を通るようだ。星坂の文字があるのは意外だったので、角川歴史地名大辞典を参照したところ、あっさり結論がでた。表題の通りである。

《江堂の峠に周防国との境界石がたてられたが、現在は田野原の柏谷に移建されている。津和野藩より萩藩に通じる長崎街道(廿日市街道)筋で、藩主亀井氏の参勤交代の通路にあたるため慶長年間に番所が設けられ、士卒数人が常駐していた》

そう、向峠はやはり孤立した集落であったのだ。