粗朶ってなあに?の中であげている「ハンヤ」のことを今和次郎が『日本の民家』(1922,鈴木書店;1989,岩波文庫所収)であげていた。

・鈴木書店の初版(国会図書館デジタルコレクション)

デジタルコレクションでは、岡書院から出た改版のほうの158コマ目にある。

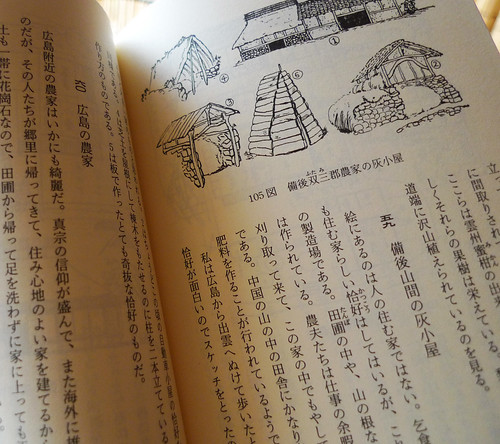

59 備後山間の灰屋

《これらは肥料の製造所である。田圃の中や山の根だどにこれらは作られている。農夫たちは仕事の余暇に山の芝を刈り取って来て、この家の中でもやして灰を作るのである》と。

ほぼこれだけの記述なので、ハンヤについての新たな知見はなかったのだが、何かが気にかかった。今はハンヤの何が気にかかったのだろう。今は日本の民家に何を見ようとしていたのだろう。そうしたことを思い、読み返してみた。これまで資料的に散見する程度のものであったから。それは、考現学の今和次郎ではなく、『日本の民家』を書く作家として読むことである。ほどなく、というより、とてもわかりやすく、今の筆が走るのがどんな家なのかが見えてきた。「山人足の小屋と樵夫の家」では、無邪気ともいえるようなはしゃぎっぷりがほとばしりでている。

《柱は又を頂く丸太を掘立にし、桁や棟木を柱から柱へ架け渡している。自在鉤の工夫は木片のかんたんな細工である。燃えざしの枝が真っ白な灰になり、その端に谷川の水を汲みとってきたルリ色のヤカンが尻をあぶられて留守の小屋の中に残されていたのである。小屋の壁は刈りとった叢の枝で出来ていて、生葉の枯れた匂いが室内に充ち満ちている。そして細かく切り刻まれた日光の片々が、薄暗い室内をぼんやり明るくしている》

今が描く「日本の民家」は、明治の終わりから大正の時代に取材記録され、1922年(大正11)に刊行されたものだ。当時にあっては、ごくごくふつうの民家がその対象となっている。その中でも、粗末な家に、小屋のような家に、つまりは家の原初の姿を形としてとどめるものに今は惹かれているように思える。

開拓者の家(小屋)を今は、「尊い家」だといい、《めったにそれらの尊い家を訪問した人はいないと思うからここで一般の民家の構造を紹介する一番最初に、真実な心で私は、それらの家の話をして置くことにする》として述べる。

《彼らは木の枝や木の幹を切り取ってきて、地につきたてて柱とする。枝の又が出ているとそれが棟木を架けるのに利用される。縄でそれらは結び付けられる。……(略)……。床は土間のままである。一方に入口が付けられ、そこには藁の菰が吊るされる。そこは野原の上の彼らの家の門であり、玄関であり、また部屋の入口でもあるのだ》

今和次郎のこの叙述に、私はブルーノ・タウトと同じ匂いを覚える。篠田英雄訳『忘れられた日本』から一節をひいておこう。

《農民は、今日と異なりできるだけ金銭の厄介にならなかった。それだからこそ彼等の自然観は、家屋のみならず、総じて自分達の作りだすものに独自の形を与え得たのである。実際、私は農家のいかものをこれまでついぞ見たことがないくらいである。 原始的なごく貧しい小屋は、丸太をほんの形ばかり斧で削って柱や梁とし、この簡単な屋根組の上に竹を敷き並べて藁屋根を葺くのである、小屋を蔽うている藁葺屋根の線は非常に美しく、また柱間に塗った藁スサ入りの荒壁は絵のようである》

さて、大まかな見取り線として、松岡正剛による今和次郎と柳田国男の分岐点をひきながら、ひとまず2つの書籍をあげておく。松岡は今の『考現学』をあげる際、次の記を入れている。

《そこへ関東大震災である。焼け野原になった東京のそこかしこを見ていると、そこに草の芽のようにできてくる「現代」の芽吹きに関心をもった。今の目はここで考古から考現に切り替わる。そしてあえて「考現学」の狼煙をあげたのがいけなかった。「柳田先生から破門の宣告を頂戴してしまったのである」。

今を動かしたのは考現学だけでなく、焼け跡に次々に粗末に建っていくバラックだった。これを見ると矢も盾もたまらずに、今は美術学校の後輩を集めて「バラック装飾社」をつくり、ハシゴをかつぎ、ペンキ缶をぶらさげてブリキやトタンや板っきれに「絵」を描きはじめたのだ。銀座のカフェー・キリンがその代表で、そこには原始人まがいの、いわばオートバイ族が壁にペンキスプレーで描くような奇怪な「絵」が出現していった。》

荒地から出現するもの。まがまがしさ。

日本儒学が見出していった「古学」と、ひとつの到達点としての宣長、そして国学。このあたりを鍵として、読み解いていけたらと思う。

ひとつめは柳田が避けてきたものとしての民藝である。

ふたつめは柳田の山神論、みっつめにジル・クレマンの『動く庭』であろうか。