去る日曜日。邑南町の日貫にある旧山崎家住宅で行われた講演会、安藤邦廣「古民家の価値とそれを活用した地域づくり」のメモです。

会場の古民家は、安永8(1780)年9月27日に棟梁大工・銀山領・川登兵七によって建てられたものだと、町のウェブサイトには記載されています。

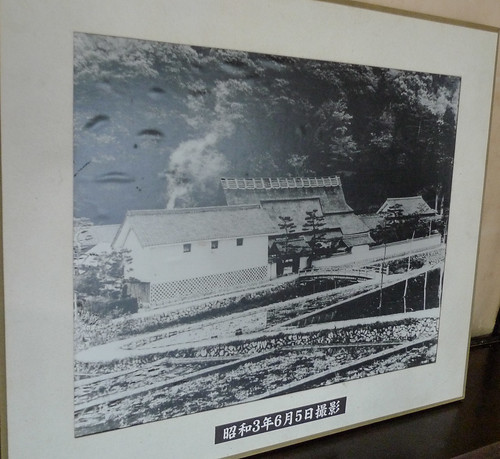

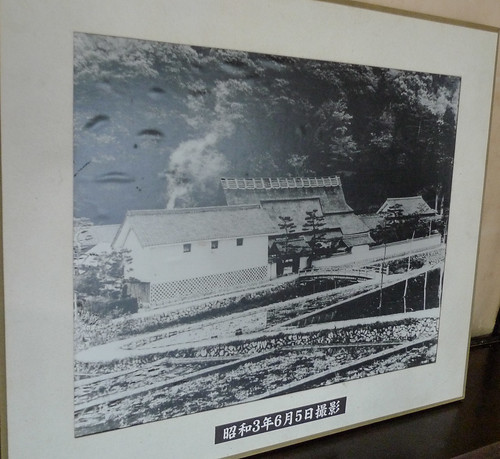

昭和58(1983)年の大雨災害に伴う裏山及び河川護岸の崩落により、木橋、蔵1棟、土塀が流 出しています。そのため、河川改修の護岸嵩上げ、ブロック塀に改修されており往時の様子を伺うことは難しくなっています。

ともありますが、昭和3年当時の写真が残されています。これです。

現在のブロック塀は残念ですが、かつての姿を「復元」する機会を与えてくれていると考えれば、気持ちが盛り上がってきます。そう考えるようにしましょう。他のあらゆる「がっかり」することについても。

さて、講演の要旨を記しておきたいのですが、まず、前段として、演題について。

◉古民家の価値→文化財は”守る”だけでは守りきれない時代。使う・利用するの” 攻め”が必須。そのために、古民家の”価値をとらえなおす”こと。

◉活用→古民家を現住宅としてみると捉え損なう。とりわけ大きな古民家はもともと人が集まり、経済、文化の核の役割を果たしてきた

、、、ということです。

えーっと、続きはまた明日。なかなかに奥深いのです。

メモとして箇条書きを残しておきます。

◉事例1 うぶすなの家(新潟県十日町市)

・枠組みと事業に必要な3者について

行政(県)が3年に1度の芸術祭に約1億円

ベネッセという存在(これはあとで質問したところでこたえていただいた)

http://www.echigo-tsumari.jp/artwork/ubusuna_house

◉事例2 松代町の古民家〜カールベンクス&アソシエイト

・ドイツの建築家が、貴重な古民家が次々と失われていくことに”義憤”を感じて、最初に手がけたはのは自費で1棟。3800万?近くかかったという。それを気に入った人に売却。その資金でさらに1棟を手がけ、、、というようにして、20年がかりで8棟が再生。高級別荘地となっている。

http://www.k-bengs.com

・安藤氏をして、最初は「これを古民家”再生”といってよいのか」と思わしめたほどに、様式は変わっている。屋根が典型なのだろうが北欧・ドイツのそれ。

・もっとも価値があるのは松梁の小屋組なのだ。もう2度と再現できないものとして。世界でもここ日本のこの雪深い地域で人類の文化として高みをきわめた遺産として。資産価値としても上がることはあっても落ちることは決してないものは、松梁の小屋組、その構造である、という思想。

◉事例3 つばめの家

・デイサービスと学童保育

※論文いくつかPDFでひっぱってあります

◉事例4 清匠庵(福島県会津)

◉事例5 ゲストハウス

◉事例6 筑波

共通していえることは

交流

だとみました。

松について、ですが、興味ふかいことがいくつか。

・地下水の涵養力が高いということ……根が深くまでいくのだと。あまり知られていないことだとききましたが、ちょっとした検索くらいではでてきません。

・腐葉土にしていちばんいいのは松の葉である

そんなこんないろいろあります。少しずつ加筆していきましょう。