11月2日。裏の畑に、8日ばかり前であったろうか、ひとうねぶんほど蒔いた小麦が、小さな芽を出し始めている。昨秋40粒ほどからふやしたスペルト小麦。どうするどうなるなんて考えず、まずは育ててみたい、その姿を見てみたいと思う一心だったのが1年前だとすると、今年はその行く末に心を砕かねばならない。まずひとつの思案は、どうやって食べるか、ということだ。

ひいて粉にするよりは粒のまま食せないのだろうか。製粉の労を略したい動機によるのだが、脱穀、籾摺りまでが、それなりに苦難の道となりそうなので、ゴールを少しでも手前にひいておきたいのだ。

それにしても。

焼畑ではじめて栽培したのはカブであった。そして今年の秋、蕎麦とカブの焼畑後作に、裏の畑にもまいた小麦を試みている。カブと小麦はおともだちだと知ったのは、1年目の焼畑でできたカブをなんとおいしいカブなんだと食した後であったし、仁多の正月カブに誘われたのはそのさらに後のことだ。

《わが国には野生に近い状態で生育しているツケナやカブが各地にる。……(略)……正月カブ 島根県仁多郡横田町には正月蕪と呼ぶ自生カブがある。葉は開張性で欠刻があり、有毛で根はある程度肥大する。土地の人は年末から正月にかけて採り食用にし、このことから正月カブと呼んでいる》青葉高,2000『日本の野菜』

栽培蕪の起源には諸説あるが、地中海に自生するアブラナ類であるとすれば、小麦・大麦にまじって、中国大陸を経由し、いつの頃か日本に渡来したものには違いない。仁多の正月カブは、栽培種からの逸出や交配もあったやもしれないが、雑草として渡来し、今のいままで生存をつづけていると考えるのも一興であろう。三沢の地に残るそれと、海を越え、時を超え、シチリア島の麦と蕪とオリーブを思うのは、与太話としてはできのよすぎる物語だろう。

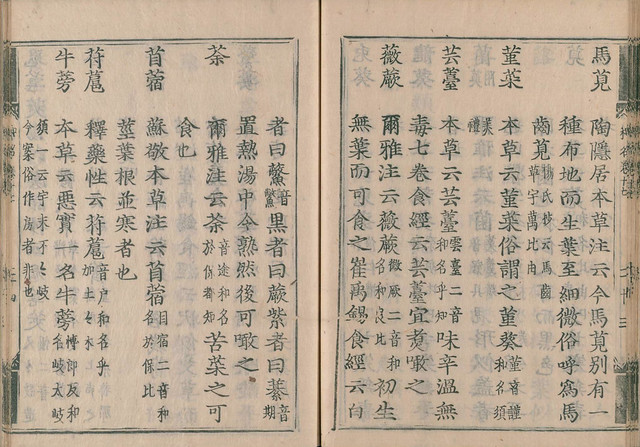

青葉高が先の『日本の野菜』でも指摘しているとおり、『和名抄』には、蕪菁(カブ)、莱菔(ライフク・ダイコン)は園菜の項にある。一方 は蕨と同じく野菜の項にあるのだ。この関係は大変興味深い。正月カブ(年とりかぶ)のこと、この線からもっと掘っていかねば、と、思う。はい。

なにはともあれ。古代小麦と三沢のカブの菜をオリーブオイルであえてサラダで食べることを来年の夢としよう。※まとまりがないので、のちほど書き換える予定です。すみません。

以下に関連記事をあげておく。

●「まかぶ」とは!? 三沢のUさんは、地カブのことをまかぶと呼んでいたようだ。私は逆だと勘違いしていた。まかぶという標準的(平均的・全国的)カブがあり、地元にかねてからある特徴の高い自給性の高いカブが地カブだと。どうなんだろ。

●林原の焼畑でつくられていたカブとは 『尾原の民俗』の中には「地カブ」という名で出てくる。このあたり再度図書館で閲覧しよう。『志津見の民俗』は古書で購入することにした。『尾原の民俗』も手元におきたいが、市立図書館にもあるので自重。

●大根は縁起物か? 加筆がまだできていない。ここらについては、伊藤信博のいくつかの論文を参照しつつ。

●みざわの館前の「地カブ」 そう。「地カブ」はいまの世代でも通りがよい。じゃあ「まかぶ」はどうか、「年取りかぶ」はどうかというのが聞くべきポイントなのかも。

●年取りカブの種取り

●都賀村の地カブについて

●しゃえんば