広見河内について。

なにかをいう前にもう少し調べてみたい。そのための材料をいくつかおいておこう。

『角川日本地名大辞典・32 島根県』昭和54(1979),角川書店から引用したものが下記。

天保のころに17戸ほどがあったということがわかる。

江戸期〜明治7年の村名。石見国美濃(みの)郡のうち。はじめ幕府領の益田(ますだ)領匹見(ひきみ)組,元和5年から江戸期を通じて、浜田藩領のうち匹見組に属す。村名の由来は山間の所々に広い所があることによるという(八重葎)。

検地は明暦2年・明和元年で,明暦2年の村高は36石余であり、生産高があまりに少ないため、法懸御免につき免税された。その後村高は「石見国高郷村帳」に33石余、「天保郷帳」では36石余山村で、文政7年には安芸吉和(よしわ)村の組頭が細谷山の杉の木を買入れている。また枌(そぎ)が天保7年に57貫410匁、安政3年に杉大枌17束・杉小枌835束を藩に献上した。

当地では、禿ノ谷・オウコウ・河崎原で藤井氏によって鈩(たたら)が行われていた。天保8年の飢饉には被害が大で、17戸のうち6〜7軒が逃散し、5反歩の田から三斗俵が5俵しかとれなかったという。

広見河内神社があり、この神社および村名については次のような伝承がある「安政元年1匹の鹿が広見部落へ迷い込んできた。これを河崎の部落民が捕えて殺し、肉を分けようとした時、鹿は急に起きあがって走り出したので人々は、鹿を埋葬し社を建て河内神社とした。安政2年この話を聞いた藩主が、これまで広見村といっていた村名を広見河内と改称するように命じられた」という(石見匹見町史)。

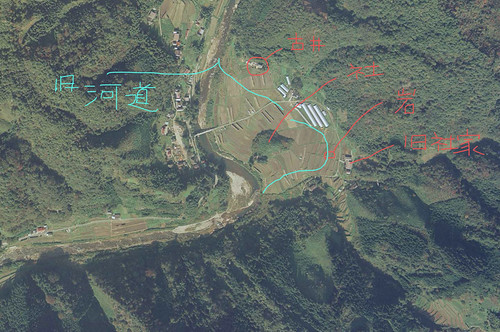

地内を通る広見街道は途中で分岐し1つは安芸の佐伯(さえき)郡を経由して芸州の山県(やまがた)郡の二軒小屋へ、1つは五里山の頂上を通って吉和村に向かっていた。明治7年東村と合併して匹見村となる。

*令和7年10月4日に誤字や句読点漏れを訂正した。また以下の「広見河内探索その後」を同日加筆した。

「広見河内探索その後」

まず上記の引用に注を施しておく。

(1)地名について

「村名の由来は山間の所々に広い所があることによる」とは、文化13年の自序をもつ石田春律の『石見八重葎』にある釈。書名には「角 径」すなわち石見の枕詞が冠されている。桑原良敏は『西中国山地』(1982,渓水社)の「広見山」の項で、まず吉田茂樹『日本語源地名辞典』をひきながら、ヒロミは広(ヒロ)に接尾語ミを付加したもので、「山地の中で部分的に広くなった平地のある所」だということを広見河内の地形がまさにそれであると、述べている。桑原は「広見山」のことをここで述べており、吉田の説明をいったんは受け入れ、広見山とは広見という村の奥にある山という命名由来とするのが穏当であろうとする。しかし続けて、広見山は広く見渡すことのできる山という意味にもとれると述べ、広見山と並ぶ十方山もそうであると、双方ともに頂上部の植生が笹となっていて、四方を見渡すことができるのだと。そうしたことは登った経験をその時の実感を重視するものであろう。他の山名にもそうした感覚が生かされた名になっているものがあるのだと考える。ひとつの見方として心に留め置きたい。広見(村名)よりも広見山(山名)が先にあるという名語史は『石見八重葎』も併記している。「又廣見山有故共云」と。

径」すなわち石見の枕詞が冠されている。桑原良敏は『西中国山地』(1982,渓水社)の「広見山」の項で、まず吉田茂樹『日本語源地名辞典』をひきながら、ヒロミは広(ヒロ)に接尾語ミを付加したもので、「山地の中で部分的に広くなった平地のある所」だということを広見河内の地形がまさにそれであると、述べている。桑原は「広見山」のことをここで述べており、吉田の説明をいったんは受け入れ、広見山とは広見という村の奥にある山という命名由来とするのが穏当であろうとする。しかし続けて、広見山は広く見渡すことのできる山という意味にもとれると述べ、広見山と並ぶ十方山もそうであると、双方ともに頂上部の植生が笹となっていて、四方を見渡すことができるのだと。そうしたことは登った経験をその時の実感を重視するものであろう。他の山名にもそうした感覚が生かされた名になっているものがあるのだと考える。ひとつの見方として心に留め置きたい。広見(村名)よりも広見山(山名)が先にあるという名語史は『石見八重葎』も併記している。「又廣見山有故共云」と。

そしてまた『石見八重葎』は広見山を十方山と同じ山としている。すなわち広見の項において高山として十方山をあげ、「魔所にて登る人ヲ不聞。廣見山とも云」と。*1

(2)法懸御免(ほうがかりごめん)

文字通り「(年貢付法=免割の“法”を)懸けることを御免」=本途物成(年貢)の課税対象から外すという扱いを指す。背景には、辺僻・瘠地・極小高などで、定めの法(免割)を適用しないという運用が各藩で存在していたようである。

広見村ついてこれをみるときに、決め手となる文書が確認できないのが問題となる。まず『角川日本地名大辞典・32 島根県』(1965,島根郷土史会)が矢富熊一郎『石見匹見町史』のみを参照してこの項目を書いていることが随所に伺える。私は時折参照しているのだが、矢富の『石見匹見町史』には点々と誤読、錯字等があり、中には深刻な間違いも存在する。広見の法懸御免についての『石見匹見町史』記載の箇所の表に間違いがあることは後に指摘するが、まず、問題の箇所を点検する。すなわち「明暦2年の村高は36石余であり、生産高があまりに少ないため、法懸御免につき免税された」の真偽について、である。

何が本当かわからないとき、一次資料が提示されている場合には、そこから足場を固めることである。『石見匹見町史』本文中にみえる翻刻に次のものがある。

《御組生高三拾六石九斗壱合、広見河内村往古より諸掛り御免、五石(拾五を転記間違いか)七斗六升内石村の内、去ル辰(弘化元年)。より当卯(安政2年)。十二カ年、諸掛り御免、残弐千四百八拾四石三斗八升六合、尚組諸掛り高ニ相成候由被仰越、承知いたし候》*括弧内は編者の注記

とある。安政六年に原井組割元宇津与七郎から、匹見組割元美濃地表左衛門にあてたものだという。

諸掛り御免(しょがかりごめん)という語が出てくる。こちらは年貢以外の付加負担(御用金・運上・夫食・口米・小物成など雑税・諸役)を免除する処置。恒常指定と時限免(飢饉・荒廃年などの一定年期)があり、本年貢の免除とは別枠である。

-

① 広見河内は「往古より」諸掛りは免除だから、恒常免。

-

② さらに、(十五石七斗六升?)相当の他村については弘化元~安政二まで十二年間の時限免。

③ その残余(2,484石3斗8升6合)が組としての12年間の諸掛り負担高になる、という割付の内訳通知。

-

数値の小さな齟齬:

「五石」か「拾五石」かは、文脈上は「拾五」の可能性が高い(“残2,484石…”という桁との釣合い)。ここは原本を確認しないとわからない。

- 広見河内の“往古より”諸掛り御免は、雑税・諸役の恒常免除の由緒を意味する。

では、法懸御免はどうかといえば、文書は示されない。「広見河内村の年貢(高)三拾六石九斗壱合は、同村の土地が辺僻で生産高も少ないので、法懸御免に付し、租税は免除されている」と根拠を示さず本文で叙述されているのみ。

ただ、「日本歴史地名大系」(平凡社)の広見河内のくmにその傍証となることが記されている。

「元和五年(1619)の古田領郷帳に村名がみえ、高33石余、年貢高は田方4石余・畑方2石余。正保4年(1647)の古田領郷帳では有高32石余、免一ツニ分」

古田領郷帳とは、浜田藩主が

広見小学校についてですが、「匹見町へ行こう!」ブログに以下の記述。

広見小学校は集落移転に伴い

昭和45年12月24日に廃校式と集落移転式が行われ

翌年1月から匹見小学校に統合されています。

(匹見町へ行こう!)

またもうひとつ。廃村をまとめて出版しておられるHEYANEKOさんのページから。

広見小学校は,へき地等級2級 児童数31名(S.34),明治17年開校,昭和45年閉校。 三八豪雪や集中豪雨の影響もあって過疎化が進行した時期は早く,最終年度(昭和45年度)の児童数はわずか2名でした。

広見集落の閉村は昭和45年12月。同年に制定された過疎地域対策緊急措置法(過疎対策法)を受けた匹見町の集落再編事業によるもので,最後まで残った7戸。そのうち2戸は甲佐家と久留須家だったことになります。

(http://heyaneko.web.fc2.com/zsw14.html)

*1『石見八重葎』は、石見地方未刊資料刊行会の翻刻(1999年刊)による。

径」すなわち石見の枕詞が冠されている。桑原良敏は『西中国山地』(1982,渓水社)の「広見山」の項で、まず吉田茂樹『日本語源地名辞典』をひきながら、ヒロミは広(ヒロ)に接尾語ミを付加したもので、「山地の中で部分的に広くなった平地のある所」だということを広見河内の地形がまさにそれであると、述べている。桑原は「広見山」のことをここで述べており、吉田の説明をいったんは受け入れ、広見山とは広見という村の奥にある山という命名由来とするのが穏当であろうとする。しかし続けて、広見山は広く見渡すことのできる山という意味にもとれると述べ、広見山と並ぶ十方山もそうであると、双方ともに頂上部の植生が笹となっていて、四方を見渡すことができるのだと。そうしたことは登った経験をその時の実感を重視するものであろう。他の山名にもそうした感覚が生かされた名になっているものがあるのだと考える。ひとつの見方として心に留め置きたい。広見(村名)よりも広見山(山名)が先にあるという名語史は『石見八重葎』も併記している。「又廣見山有故共云」と。

径」すなわち石見の枕詞が冠されている。桑原良敏は『西中国山地』(1982,渓水社)の「広見山」の項で、まず吉田茂樹『日本語源地名辞典』をひきながら、ヒロミは広(ヒロ)に接尾語ミを付加したもので、「山地の中で部分的に広くなった平地のある所」だということを広見河内の地形がまさにそれであると、述べている。桑原は「広見山」のことをここで述べており、吉田の説明をいったんは受け入れ、広見山とは広見という村の奥にある山という命名由来とするのが穏当であろうとする。しかし続けて、広見山は広く見渡すことのできる山という意味にもとれると述べ、広見山と並ぶ十方山もそうであると、双方ともに頂上部の植生が笹となっていて、四方を見渡すことができるのだと。そうしたことは登った経験をその時の実感を重視するものであろう。他の山名にもそうした感覚が生かされた名になっているものがあるのだと考える。ひとつの見方として心に留め置きたい。広見(村名)よりも広見山(山名)が先にあるという名語史は『石見八重葎』も併記している。「又廣見山有故共云」と。