お米をいただいている奥湯谷の農家から、昨秋収穫ぶん最後の一俵をいただいての帰路でした。おそらく江戸の昔から道幅の変わっていない上阿井の八幡神社の前の通りをすぎて、国道に入る少し手前。路傍に小さな石、といっても一抱えはあるやや丸みをおびたその表に文字が見えました。「右云々、左云々」とあり、車を停めて確かめようと思いながら、薄暮のなか小雨でもあり、ゆるめたアクセルを再び戻し、後ろ髪をするりと梳かしたつもりでした。

それからというもの、道というものが気にかかって仕方がありません。

あの、古い道しるべは、なぜ、あそこに残り続けているのだろう。道路工事にあえば、たちまちにどかせられ、文化財でも神仏でもないために、その石が残ることもないのでしょう。同じように、ひとびとの記憶というものも失せてしまうのでしょうが、ただ、ひとつ言えることがあります。私たちの時代にも道しるべはあって、その多くは国家あるいはその中央集権機構の出先機関としての各自治体の管理下にあり、規格統一化されたそれとして、あるのです。そして考えてみれば興味深いことに、それはすべて車のためにある標識なのです。

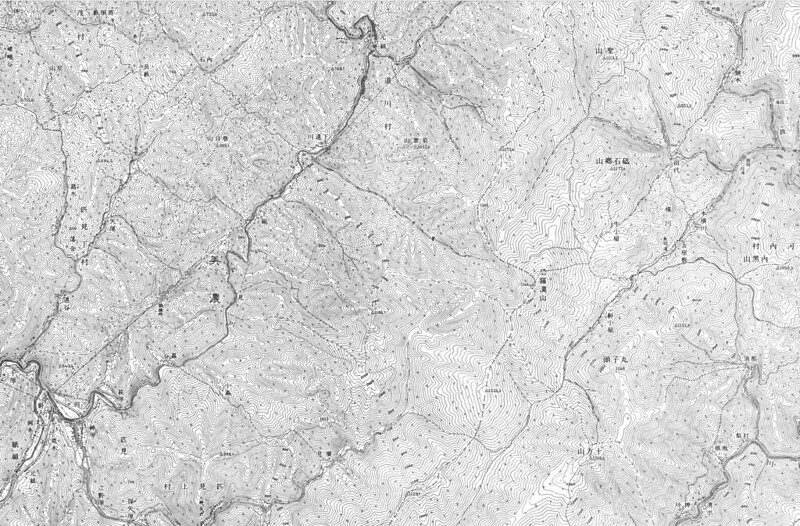

私がその日みた道しるべは、日本全国どこでも同じような形態をしていたのでしょうが、それらは幕府や各藩が管理して整えたものだとは考えにくいのです。彼らは領土を点でおさえることにその本義があるようで、関所、宿場、一里塚など、動かない点を動かぬように置くことがそれら機構が共有する思考空間の特質でしょう。少なくとも近世以降の権力機構はそうでしょうし、動きまわるものを自家に抱えていたそれ以前のマイナーな力とは性質を異にするものです。動くものは山のものです。山は動きませんが、山の線はつねに変化し続ける。中世山城が「山」に展開したのに対し、近世は平地に降りてくる、と同時に山を敵視し排除することで成立したものでもある以上、動かぬもの、均質フラットで不動のもの、すなわち点こそが重要であって、線はあくまで点の集合に過ぎないのです。

話は飛びますし、わかりにくいのですが、道しるべ、石に記されたそれは、点ではなく線なのです。分岐をあらわしているから。そして、道の上でもなく、だれかが所有管理する地面の上にあるのでもない、境界上に置かれている、ように見えるから。また、それを「よむ」のは旅の人間であり、「役人」ではあり得ない。なにより、迷い・不安に対する安堵あるいは信頼の気持ちが、その石にいまだ念としてこもっているようで、そこに心ひかれる私の気持ちがあるのです。

それは妄想だろうと。妄想が願望や不安をその生成動因とするのならば、そうしたものはあまり認められないようにも思うのです。ざっと二百年ばかり前の、旅の人間となりかわって、その石の前に立つ自分を仮想してみるための材料を史実その他から集めてみたいものです。

話をもとに戻します。その道しるべ、だれが置いたものでしょう?

これまでいくつか見たそれは寺社の近くにあるものでしたから、その関係ではないかと思います。

今回は、平凡社世界大百科事典の「道しるべ」の項に胡桃沢 勘司が述べたものをひいて、ひとまずしめます。

《日本における道しるべの起源は明確ではないが,現存する遺物の大半は近世,さらには近代以降に設けられたものである。石製のものが多いが,木製のものもある。石製の場合,道しるべとして造られたもののほかに,庚申(こうしん)塔,道祖神,石地蔵,石灯籠,常夜灯等,石神・石仏などの石造物にこれを兼ねさせたものも見られる。前者の設置には為政者が関与することがあるが,後者は民衆が自らの意志で設けたものがほとんどである。旅の安全を願う庶民の素朴な信仰心が,これら石造物のなかにこめられていると言ってよい》