蔵木の水源会館

宇佐郷を振り返る。そこへ至る道から徒然に記す。

11月7日であった。晴れていた。木次を出たのは8時前であったろうか。下須の三浦家で妻をおろし、柿木の旧エコヴィレッジの前を通りすぎる頃から、10年前の記憶と変わらぬ風景が次々と現れる。七日市の六日市学園は、看板だけが新しくつけられていたような気がする。建物の姿形ははっきりと、当時と変わっていないように見えた。

外側は何も変わっていない。10年前とて、内側を見ていたとは思えない。自分はどうかと言われれば、変わっているはずなのだが、変わらぬ風景を見ている自分のありようは何も変わっていないように思える。

変わらないだの、思えるだの、見えるだの、曖昧な字句に終始するのは、車で駆け抜けるからなのだ。歩くということがほとほと少ない。歩いている人を見かけない。それが、ここ、吉賀町の特徴なのかもしれない。

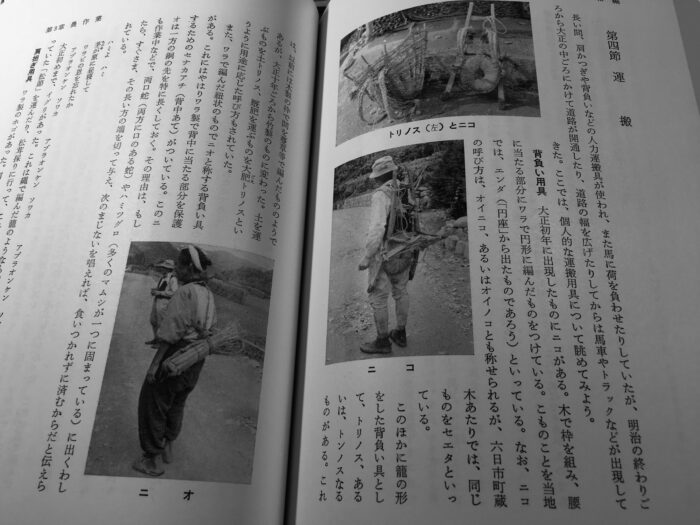

さて、水源会館に着いたのは12時前であったと思う。吉賀町の蔵木、吉賀川の水源地にある。山の道具の展示があり、あるいは背負子もあるのではないかと立ち寄ったのだ。受付であるかどうかを確かめ入館。有爪の豊後型と思われるが、爪はとれたのかはずされているのか、寝かせて置かれており、詳しく見ること叶わなかった。事務所で伺うに、図録はじめ資料の類はまったくないようだ。展示されている道具は「このあたり」から集めたものだという。

資料の説明プレートには「せた」とある。地方名である。柿木村史には「蔵木ではせたと呼ぶ」とあることとも一致する。

そういう柿木では「にこ」と称されていたらしい。蔵木の南方、宇佐郷では「せた」「せいた」「せーた」であった。

柿木の北方、日原では「にこ」と呼ばれていた。

単純にみれば、呼称は北でにこ、南でせた、となる。事例少なしとはいえ何かを語ってくれるかもしれん。下書き中の【民俗文化地図ににるセータとニコと】に、このつづきは記す予定。

柿木の背負い梯子

妻から、「背負子、最近まで使っていた人はみたよ」と聞き、ひょいと「柿木村史」をめくってみれば、豊後型のそれがニコとしてあったし、なにより使っている人がいるというところが朗報であった。柿木=旧柿木村といってもひろい。下須、福川、椛谷、白谷、木部谷と。木部谷や椛谷を歩いてみてもよいのかもしれないが、またの機会に。

さて柿木村史の当該箇所を下に挙げておく。背負い梯子が入る前に、荷を背負う縄として使われていた「ニオ」にまつわるまじないのことが記されていて、興味深い。

ニオのまじない

ニオは日原では、オイノコと呼ばれていたものとほぼ同じものだと思う。さて、そのニオ、一方の縄の先を特に長くしておき、まじないに使うのだという。

《もしも作業中などで、両口蛇(両方に口のある蛇)やハミツグロ(多くのマムシが一つに固まっている)に出くわしたら、すぐさま、その長い方の端を切って与え、次のまじないを唱えれば、食いつかれずに済む》

唱えごとにある「ワラビの恩を忘れたか」とはなんだろう。気に留めておこう。