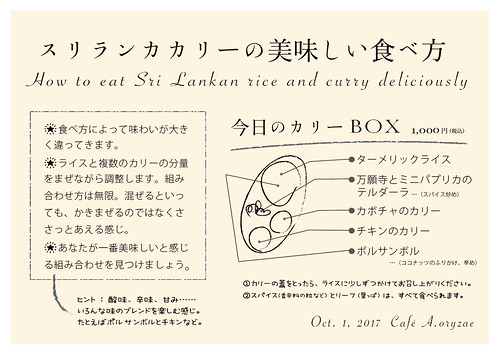

「スリランカカリーの美味しい食べ方」が簡単にわかるペーパーをつくった。「簡単に」が簡単でないことが身にしみた。

紙に文字を書くという行為。それは、相手=読み手がその場にいないというその不在に条件づけられながら、言葉が普遍へと向かって放たれるがごとく、意味空間が形づくられていく。

一方、口から出る言葉、言葉を話すという行為。こちらは、話そうとする者と聞こうとする者、2者が同一の空間にいることに条件づけられている。話す者は、相手=聞き手と向き合い、うなずきや応答を行いながら、あらかじめ存在している空間の中で意味が共有されていく。

言葉をふたつに似て非なるものへとわかつのは、時間、空間、「人」、それぞれの関係である。

白い平面の上に共時的に著されたパターン、書き言葉。

音の振動パターンとして、時間の流れの中に現出する話し言葉。

普遍性へ向かうベクトルをもつ書き言葉。道具としては、より多くの読手とへ広がること、広がる可能性をもつことが求められるもの。

具体性へ向かうベクトルをもつ話し言葉。道具としては、2者の間で深まり、蓄積や文脈をもって深化することが求められるもの。

ふたつの対比は、短い短観ではあるが、互いの出自の独自性を伺い知ることができはしまいか。

あたりまえのように同じものとして認識している私たちであるが、それは両方が、近代以降の時代を生きるものにとって、相互補完の関係をもちながら維持=保全されているからだと、ここまでのところでは整理しておこう。

しかるに私たちが、あたかも同一の「コトバ」であることを自明のことと感じてしまえるのには、言葉を情報と置き換えて何の違和も覚えない環境が現出していることによる。

……などと考え始めてしまうくらいには、このペーパー作成には、多少頭を使ったのである。

さて、カリー混ぜ合わせること。

料理において、それがどんなに精妙にして複雑きわまりないものであるのかは、誰しも覚えのひとつふたつはあるだろう。

そう。スリランカカリーは、料理の最終段階を食べる本人に委ねるものであるところに、その本質がある。

……(次回へつづく)。