8月3日(水)。奥出雲の佐白では夕立の一滴も降らさない夏が続いています。火入れまであと2回の整備を残すのみとなりました。今日は面代が久しぶりの参加(というより現場確認)で、島大からは4人の、計5人での作業となりました。

いろいろ書きたいのですが、写真をまずはあげておきまーす。

投稿者: omojiro

7月が終わる日に〜焼畑へ向けて

足の指の骨折は順調に治りつつ、腫れもおさまり、現地の確認くらいならできるかと思っていた矢先、腰を痛めてしまったのは2日前です。

7月31日。最高気温は33℃くらいだったでしょうか。この日の焼畑地の作業はいつもの島根大レギュラーメンバー3人でした。

自宅で待機していたところ、このような画像が送られてきまして、この後、アマランサスとヒエの間引きをやったようです。えらいぞ。

妻に車を運転してもらい差し入れのスイカを届けてきました。

腰の治りは鍼灸がきいてきて、かなりよいです。水曜日の作業日には視認くらいにはいけるかな。あ、それより、カブとソバの種を持って帰って整理することはその日には必須となるでしょう。

さて、身体をいたわりつつ、できることを粛々と進めて参ります。

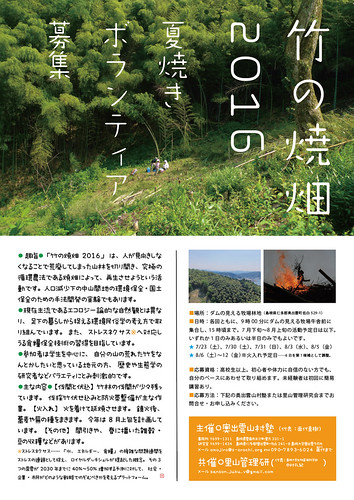

竹の焼畑2016〜夏焼きの火入れ日

今年(2016年)の夏焼きの火入れ日がかたまりました。

8月6日(土)を第一候補日とします。

天候等により順延する場合、8月12日までのところで再調整します。

さあ、カウントダウン。あと5日で仕上げます。まさに山場!

( )内は松江からの参加者が島根大学正門前を出発する時間です。

■伏込み・火道切り作業

7月20日(水)

作業時間:14:00~17:00(13:00 島根大学正門出発)

7月23日(土)

作業時間9:00~15:00(8:00 島根大学正門出発)

7月30日(土)

作業時間9:00~15:00(8:00 島根大学正門出発)

7月31日(日)

作業時間9:00~15:00(8:00 島根大学正門出発)

8月3日(水)

作業時間9:00~15:00(8:00 島根大学正門出発)

8月5日(金)

作業時間9:00~15:00(8:00 島根大学正門出発)

竹の焼き畑2016-sec.13~茨の道

奥出雲山村塾の面代が足の甲の骨折により、当面作業からは離脱とあいなりました。先週、7月10日(日)のsec.12の折、伐採後落下してきた竹桿が直撃していました。伐採講習で「ベテランがよくやるやってはいけない切り方」をやっていたようです。いけませんね。腰を痛めて竹桿を動かせず「つい」やってしまったと言っています。そうなのです。いつでも事故は、「わかっていながら」という場面で起こるものです。やめるべきときに「やめる」ことを本当に学ばねばなりませんね。

難しいことですが、簡単にしようと思えば、そのコツはただひとつ。「迷わない」ことであります。どうしようかという気持ちの揺れは、それだけであやういのだということです。はい。

閑話休題。

この日は、島根大学からのレギュラー3人が山に挑んでいます。曇りと晴れがかわるがわるという天候だったのではと思います。

この日の様子を動画であげています。現場の確認画像として送られてきたものです。

この動画で斜面下に見えるところの竹の量が少ないので、上から移動させて積む作業をしています。そして、この動画には見えませんが、山の馬の背部分の区画の整理も同様にしたとのこと。

8月上旬に向けての進捗としては多難ではあります。そこは状況をみながらいくつかのプランをもって進めていきますので、お手伝いしたい方、がっつり参加したい方、応援したい方、見学したい方、ぜひ、島根県仁多郡奥出雲町のダムの見える牧場まで、きてみてね♪

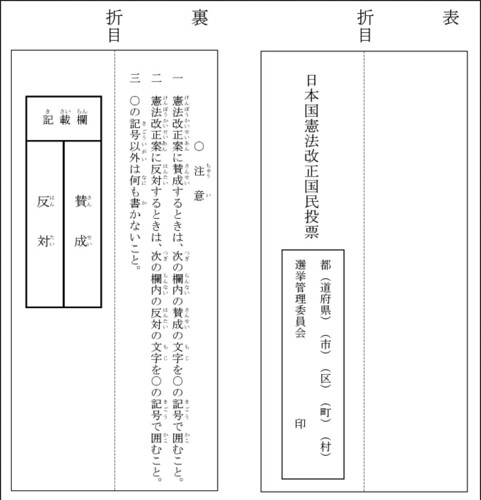

憲法改正国民投票の実際

参議院選挙が終わりまして、日本国民は、自民党政権を支持するという意志を投票によって明らかにしたわけです。やれやれ。これで、自民党にとっては悲願?である憲法改正国民投票へと、実務的には大きく前進しました。

とはいえ、あくまで前進であって、こえるべき難関は数多く壁は高いものでしょう。私見では公明党との調整がこれ困難をきわめるでしょう。いや、改正という実績をとるには政治的妥協は不可欠ですが、こればっかりは妥協の線の引き方によっては自民そのものが割れかねないでしょうからね。

ここにきてやはり、右から左まで懐の深い自民の面目躍如?となるのだろうと思います。

相当な混乱が予想されます。

それに加えて、皆さん、国民投票の実際を誤解されているような気もする。私もあいまいだったので、改めて読んでみました。平成19年公布のそれを。

なんと投票用紙の形式まで決まっていたのですね、そりゃそうだ、大事なことですよ。

6.投票

投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで(丸)の記号を書き、反対するときは反対の文字を囲んで(丸)の記号を書き、投票箱に投函(とうかん)します。また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。

引用元:

政府広報オンライン〜「国民投票法」って何だろう?

しかし、それだけ厳密にしておきながら、いまひとつ曖昧なのが、引用した冒頭の一文。

投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。

どうやら改正案ごとに1枚の投票用紙ですね、これ。総務省のページをみると……。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syushi.html

焼畑ゼミ2016@島根大学〜第4回

今回読解する章において調査対象となっているのは、台湾のキヌラン村(去露村)です。屏東県霧台郷去露村。1970年代の調査ですが、今現在どうなっているのかも気になるところ。

グーグルマップには地名のポイントがありませんが、霧台(ブダイ)と阿礼(アデル)の中間に位置することからして、この写真(ストリートビュー)の左に見える集落ではないかと推理しました。

2013年3月のビューです。入山許可がないと入れないというのはこの道をみれば納得。

https://www.facebook.com/events/131220093973382/

竹林景観ネットワーク

昨日は竹林景観ネットワークの研究集会が島根県飯南町の中山間地域研究センターで開催されました。(本日はエクスカーションです)レポートは追って!

樹冠ネットワークの発表でも話題にあげられました、存続問題に揺れるJR三江線の「竹」駅です。

https://www.facebook.com/balanet2/

《発表プログラム》

・後迫辰哉(県立広島大学):中実マダケ竹稈の組織的特徴の解析

・江上浩(住化グリーン株式会社)・久本洋子(東京大学千葉演習林)・鈴木重雄*(立正大学):事前伐採と塩素酸ナトリウム粒剤(クロレートS)全面土壌散布の組み合わせ処理による放置マダケ林の地上部および地下部調査(3年経過時点)

・河合洋人(NPO法人竹人):Googleの地理空間情報は竹林の健康診断に有効なデータとなるか?

・河本大地(奈良教育大学):茶筌製造業の現状と展望―奈良県生駒市高山町の事例を中心に―

・西政敏(島根県西部農林振興センター):島根県中山間地域研究センターにおける竹に関する研究

・面代真樹(奥出雲山村塾):竹の焼畑と里山利用をめぐる枠組みの模索~島根県奥出雲地域におけるNPOの挑戦

・大津裕貴*(鳥取大学)・羽里信和(徳島地域エネルギー)・小池浩一郎(島根大学):そうだ、竹材を売ろう!‐竹材の燃料利用の可能性‐

・國光謙壯*・中村孔紀・小池浩一郎(島根大学):タケヤブヤケタ―仁多郡奥出雲町での孟宗竹林の焼畑―

・國井加代子(樹冠ネットワーク):郷蔵普請と竹取のかぐや

人工知能がもつ限りない愛

朝食をちゃぶ台へ運びながら、NHK総合テレビの朝のニュースを観て驚いた。人工知能のフェア開催の模様を伝えていた一コマだった。感情をもつAIについて、そのブース担当者が発したコメントは、朝のおだやかな時間に聞くには衝撃が強すぎる。

「AIは疲れませんから、無限の愛を人に注ぐことができます」

そう、それは恐らく正しい。ロボットは原理上疲れない。文句もいわずに24時間働き続ける。そして、AIが機械である以上、その本質は変わらない。

生身の人間と人工知能をへだつ最大のもの。

さすれば、別な定義が人間に関して持ち上がってくる。おぉ。

人間とは何か。

ーーー疲れる存在。

東浩紀がデリダ解釈の中核に「Limited Inc.」をひきながら、醸していたあれを思い出した。

それはそれとして。もうひとつ。

人工知能をめぐる熱さは、現在求職活動中に私にとってもリアルに感じるものだった。求人に人工知能とあれば、破格の労働条件が提示されているのです。知らんかったわ。

wiredの特集号を買って読むことにします。

アマランサスの間引き菜はほうれん草のように食うべし

発芽しなくてやきもきしていたアマランサスがどんどん生長しています。

種の蒔き方がやはり雑すぎだったため、困ったことにもなっていますが、次回への教訓として種まきの練習を必修として課すことを決意させたということで、よしとします。

さて、大量の間引き菜が出てしまいましたし、これからも出ます。

その場で葉っぱを囓ってみたところ、苦くてこりゃだめだと思い、その場にうち捨てつつ、中には根がうまく残っていて移植できるものもあるやも、ということで、持ち帰りました。

畑の隅に2つ3つと、小さなもので状態のよさそうなものをポットに4つ5つ。

はぁ〜疲れました。ちなみにアマランサスのほかに、

移動も含めて午後1時〜5時頃までみっちりと。

再生竹の除去

アワの間引き……一部が何者かに食われていました

ヒエの間引き……大量に!7割ほど!!!が何者かに食われていました

……を行っています。

さて、夕ご飯の時間。妻に間引きの話をしたところ、「アマランサスの葉っぱは食べられるんじゃない?」と。Google先生に聞いてみたところ、どうやらほうれん草よりカルシウムが7倍とかなんとか、かなりの高栄養価らしい。

さっそく裏庭にうち捨ててあったものをいくつか拾ってきて、軽く茹でてゴマで和えて食したらところ、美味い!!ではありませんか。

土のえぐみのようなものがありますが、うん、これ、ほうれん草だといって出しても、わからないのではというほどに似ている。

というわけで、大量に間引くことの後ろめたさも、どどんと解消され、今晩は気持ちよく眠りにつけるでしょう。おやすみなさい。