気温が34℃をさすような猛暑日が続いています。雨が降らないので、庭の木々がそろそろバテ気味な印象。そんななか、外流しがつまり水がたまっていたので、やれやれ掃除しますかとかがんでみたら、小さなトノサマガエルとばったり。

国内では准絶滅危惧種に指定されていますが、島根県ではまだ普通に見ることができます。とはいえ、私が子どもの頃、30年〜40年前とくらべると、たまに見る程度であって、「ほらそこにいるでしょ」と簡単に教えることは難しいものです。そう。都市からやってくる、生き物好きの子供たちにとって、トノサマガエルを捕まえた思い出が忘れらないくらいに大きなことなのだと聞いたこともあります。島根県内ではなぜトノサマガエルが絶滅危惧に至っていないのかのついて聞いたことはないのですが、自然地形と水田の様態によるところなのかなあと思ってみたりはします。

しかし、県という単位で自然を見るのは、本当に仕方なしの便宜であって、せめて水系単位でレッドデータは見るべきなのでしょうね。トノサマガエルでいえば、斐川平野では激減しているのではないでしょうか? たまに立ち寄る実家周辺ではまったく見なくなりましたから。

そんなトノサマガエル(Pelophylax nigromaculatus)ですが、ちょっと目を話した間にいなくなりました。せっかく自分だけの小さな家(池・縄張り)を見つけたと思っていたのに、そうそうに水を抜かれて追い出されようとは思ってもみなかったことでしょう。すまん。山をこえて北に100mいけば田圃もあるのですが。水辺に乏しいわが家周辺ですので、産卵の場を得るのには労多きことだろうなあ。がんばれよ。

さて、下の写真はそのトノサマガエルではなく、アマガエル。トノサマガエルと比べると、手足の吸盤の力が相対的に強く、U字溝のような壁面でもよじ登れることなどから、絶滅危惧からは逃れているようであります、いまのところ。繁殖時期もトノサマガエルより長いのかな。6月までの夜、裏の畑の方ではよく鳴いていました。その頃ほどではないですが、今でも夜の鳴き声はにぎやかです。

雑食性で、虫を食べてくれるらしいので、ヤモリ同様、繁殖繁栄を願う種族です。

一方、蟻が多すぎるのではと。畑にも家にも庭にも。バランスを取り戻す途上の過渡的なものなのかどうなのか。経過観察としたい。

【参考ページ】

◎しまねレッドデータブック

県民必読。コウノトリでどうたら騒ぐ前にもう少し読もうよ。

◎トノサマガエルの生態や捕まえ方(HONDAキャンプ・生きもの図鑑)

◎ニホンアマガエルの生態や捕まえ方(同上)

とてもよく編集されています。考えて丁寧につくられていますよ。クリックひとつで読むことができることに、頭が下がります。監修の長崎大学教育学部の大庭伸也准教授は、「タガメの採餌を巡る生態学的研究」のタイトルで2016年度日本昆虫学会若手奨励賞を受賞した方。

森のこと山のこと

セミがいっせいに鳴き始めた2017年木次の夏

七月小暑の庭と菜園三景

チョウの出現頻度の上昇と葉っぱの食害。気がつくのは後者からでした。幼虫から成虫へという流れからすれば当然、といえばそうなのですが、一安心でもあり、やれやれでもあるのです。とはいえ、昨年とくらべれば食害はきわめて少ないといえましょう。木酢希釈液の噴霧頻度をあげていたり、被害のひどかった鉢植えは場所を変えてみたりしたことも功を奏しているのか。

一昨日は今年はじめて裏の畑にモンシロチョウを確認しました。そして、写真のこの個体がなんなのかがわからんです。ジャノメチョウではあるのでしょうが。

もののついでに、裏の畑から2景。

花ズッキーニが大きくなってきました。朝に初物を1本収穫。

忘れられた高津川のアユ~田中幾太郎『いのちの森 中国山地』#002

《今、高津川の流れには生命の輝きが見られない》

田中幾太郎さんがこう著されてから二十年あまりが経っている。私が高津川の傍に生活したのは、すでに輝きが失せた後からであり、「昔の高津川は〜」という言葉は誰もが語るセリフであった。が仕方のないことである。川としての生命はすでに絶えていたのであって、水が流れる路としての清流を、その名に冠して虚をはるのみであったかと、今ふりかえれば思う。

しかしながら、高津川が国内に残存する数少ない「川」の姿をとどめている河川であることは確かであると思われる。

田中さんがいうように《子どもころは春になると田んぼの溝川にまでたくさんの稚アユがのぼって》くるような川。1939年生まれの田中さんが10歳の時分だとして1950年代、昭和30年代には日本の山と川が激変していく時代であった。

アユがあきらかにおかしくなったのはそれから十年後のこと。1960年代から”アユの高津川”がおかしくなりはじめ、琵琶湖や鹿児島産の稚鮎を放流しはじめることによるその質の変化はこう記録されている。60年間アユ漁を続けてきた、益田市高津町の川漁専業・塩田嘉助氏(76歳)の話として。

《ちかごろのアユはちごうてきた。夏んなってもゆるいところにたかまったまんまで、瀬にゃあ、あんまりのさん。そのぐらいじゃけえ、こまあのがおいいでや。そいから、昔しゃあ瀬につくなあ、十月に入ってからじゃったが、このごらあ八月の末にゃあ瀬へつくのがおる。味も変わったで。年中川が濁っとって、ええあかが付くひまがなあ。そいじゃけえ大きゅうならんし、食うても昔のような風味がなあ。うるかをとっても、どべくそうて(泥臭くて)味がちがう。高津川のアユの本物なあ、こがあなもんじゃあなあ。ことしゃ冬がぬかったけえ天然ものが、また減ろうでえのう》

それでも、つい近年までは西日本有数の天然アユ漁場としてその名を馳せていた。が、もはやそれも過去のものとなりつつあるようだ。

《高津川は漁協だけのものではない。2年連続清流日本一を誇る高津川に今年はアユが少なく防府市、岩国市、広島市から来た太公望の遊魚者たちは「もう益田の高津川には来ない、鑑札料を返してほしい。何が日本一の清流か!」と不満をぶち明け帰って行った》

ここ数年、不漁が続いているのは確かなようだ。※のちほどデータにあたってみたい

石西タイムス2014年06月04日からひくと。

《自然の産卵場が荒廃し、建設機械を入れて造成しないと産卵できないほど川は傷んでいるのだが、行政は何の対応もしない。しかし、「清流日本一」だと喜んでいるが、上澄みの水だけ検査しているから何とかごまかしているようなものだ。下流域だけではなく、中流域でも少し流れのゆるやかな河床はヘドロが溜まっているから、何かのきっかけで一挙に汚染が進むだろう。

そのうえ、河口では遡上しようとしている稚魚を網エビ漁で一網打尽に捕獲している。以前は網エビ漁はアユ稚魚の遡上時期には高津川漁協が県漁連に禁止の申しいれをしていたが、今は県漁連と高津川漁協と組合長が同人物(いずれも中島謙二県議)なのだから、何時まで経っても何の解決策も出てこないまま清流高津川の死期が近づく。

昨年の6月、同組合は理事会を開催し、近い将来アユ稚魚の放流は止め、育魚センターは廃止し、企業合理化を進める。さらに、組合の年度決算は12月に仮決算し外部企業に経営委託するという議案が承認されたと言われている。それなら鮎稚魚放流が一昨年の半分の量になっていたとしても不自然ではない》

と。

稚魚放流の削減を、量の問題だけにフォーカスするのはミスリードをまねくだろうが、多くの問題を抱えているのだろう、高津川漁協。日本における漁業資源管理の稚拙さは昨今とみに指弾されているのだが、指弾はいかんと思います。

川は漁協だけのものではないし、川が見捨てられていくその流れは、一筋縄のものではない。単純化してはならんのです。単純な問題設定、そこからは何も解決していかないから。

今年5月の山陰中央新報の見出しにこんなものがあった。「昨年より高津川アユ増へ実証実験 益田漁協」。要点は《高津川のアユの資源量回復に向け、高津川漁協(島根県益田市神田町)は6月、成育を抑制して産卵時期を遅らせたアユを11月上旬に放流し、仔魚の生残率を高めて遡上(そじょう)増を図る実験を始める。…(略)……落ち込んでいるアユの川への回帰率を高め、漁獲量の回復につなげる》というもの。

久しぶりに川のことを思い出して、少々頭が熱くなった。書きかけなのだが、ここらで休憩。のちほど加筆することとする。

参照資料として以下。

寺門弘悦,村山達朗,金岩 稔2016「島根県高津川におけるアユの天然魚と放流魚の混合率の推定」島根県水産技術センター,東京農業大学生物産業学部アクアバイオ学科

古川彰, 高橋勇夫 編2010 『アユを育てる川仕事 : 漁協、市民、行政がつくりあげる、アユとの共存』(築地書館)

尊い家とは何か〜今和次郎とB.タウトと

粗朶ってなあに?の中であげている「ハンヤ」のことを今和次郎が『日本の民家』(1922,鈴木書店;1989,岩波文庫所収)であげていた。

・鈴木書店の初版(国会図書館デジタルコレクション)

デジタルコレクションでは、岡書院から出た改版のほうの158コマ目にある。

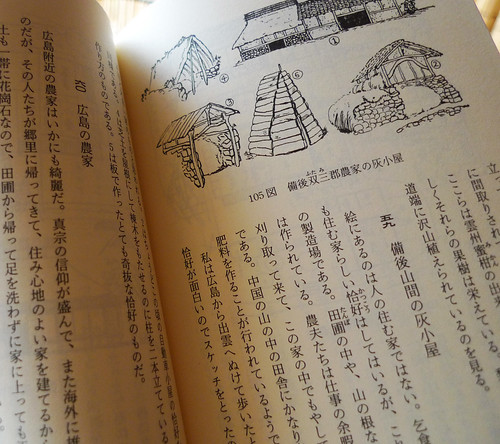

59 備後山間の灰屋

《これらは肥料の製造所である。田圃の中や山の根だどにこれらは作られている。農夫たちは仕事の余暇に山の芝を刈り取って来て、この家の中でもやして灰を作るのである》と。

ほぼこれだけの記述なので、ハンヤについての新たな知見はなかったのだが、何かが気にかかった。今はハンヤの何が気にかかったのだろう。今は日本の民家に何を見ようとしていたのだろう。そうしたことを思い、読み返してみた。これまで資料的に散見する程度のものであったから。それは、考現学の今和次郎ではなく、『日本の民家』を書く作家として読むことである。ほどなく、というより、とてもわかりやすく、今の筆が走るのがどんな家なのかが見えてきた。「山人足の小屋と樵夫の家」では、無邪気ともいえるようなはしゃぎっぷりがほとばしりでている。

《柱は又を頂く丸太を掘立にし、桁や棟木を柱から柱へ架け渡している。自在鉤の工夫は木片のかんたんな細工である。燃えざしの枝が真っ白な灰になり、その端に谷川の水を汲みとってきたルリ色のヤカンが尻をあぶられて留守の小屋の中に残されていたのである。小屋の壁は刈りとった叢の枝で出来ていて、生葉の枯れた匂いが室内に充ち満ちている。そして細かく切り刻まれた日光の片々が、薄暗い室内をぼんやり明るくしている》

今が描く「日本の民家」は、明治の終わりから大正の時代に取材記録され、1922年(大正11)に刊行されたものだ。当時にあっては、ごくごくふつうの民家がその対象となっている。その中でも、粗末な家に、小屋のような家に、つまりは家の原初の姿を形としてとどめるものに今は惹かれているように思える。

開拓者の家(小屋)を今は、「尊い家」だといい、《めったにそれらの尊い家を訪問した人はいないと思うからここで一般の民家の構造を紹介する一番最初に、真実な心で私は、それらの家の話をして置くことにする》として述べる。

《彼らは木の枝や木の幹を切り取ってきて、地につきたてて柱とする。枝の又が出ているとそれが棟木を架けるのに利用される。縄でそれらは結び付けられる。……(略)……。床は土間のままである。一方に入口が付けられ、そこには藁の菰が吊るされる。そこは野原の上の彼らの家の門であり、玄関であり、また部屋の入口でもあるのだ》

今和次郎のこの叙述に、私はブルーノ・タウトと同じ匂いを覚える。篠田英雄訳『忘れられた日本』から一節をひいておこう。

《農民は、今日と異なりできるだけ金銭の厄介にならなかった。それだからこそ彼等の自然観は、家屋のみならず、総じて自分達の作りだすものに独自の形を与え得たのである。実際、私は農家のいかものをこれまでついぞ見たことがないくらいである。 原始的なごく貧しい小屋は、丸太をほんの形ばかり斧で削って柱や梁とし、この簡単な屋根組の上に竹を敷き並べて藁屋根を葺くのである、小屋を蔽うている藁葺屋根の線は非常に美しく、また柱間に塗った藁スサ入りの荒壁は絵のようである》

さて、大まかな見取り線として、松岡正剛による今和次郎と柳田国男の分岐点をひきながら、ひとまず2つの書籍をあげておく。松岡は今の『考現学』をあげる際、次の記を入れている。

《そこへ関東大震災である。焼け野原になった東京のそこかしこを見ていると、そこに草の芽のようにできてくる「現代」の芽吹きに関心をもった。今の目はここで考古から考現に切り替わる。そしてあえて「考現学」の狼煙をあげたのがいけなかった。「柳田先生から破門の宣告を頂戴してしまったのである」。

今を動かしたのは考現学だけでなく、焼け跡に次々に粗末に建っていくバラックだった。これを見ると矢も盾もたまらずに、今は美術学校の後輩を集めて「バラック装飾社」をつくり、ハシゴをかつぎ、ペンキ缶をぶらさげてブリキやトタンや板っきれに「絵」を描きはじめたのだ。銀座のカフェー・キリンがその代表で、そこには原始人まがいの、いわばオートバイ族が壁にペンキスプレーで描くような奇怪な「絵」が出現していった。》

荒地から出現するもの。まがまがしさ。

日本儒学が見出していった「古学」と、ひとつの到達点としての宣長、そして国学。このあたりを鍵として、読み解いていけたらと思う。

ひとつめは柳田が避けてきたものとしての民藝である。

ふたつめは柳田の山神論、みっつめにジル・クレマンの『動く庭』であろうか。

竹の焼畑2017~sec.14

7月6日(木)の活動状況です。

参加者は5名でした。島根大学4名:9時30分~16時00分。地元1名:11時20分〜16時00分。

晴れ時々曇りで、最高気温は28℃。夏の作業としては気温も低めですが湿度は高く、身体にはこたえました。力ではなく気が重要。同じペース(指標のひとつが心拍数)を維持して動くこと、こころに留めおくことですね。

さて内容です。

夏焼準備の初日でした。8月火入れ地点のマーキングと北東斜面竹林の下草刈り。若干の伐倒を行いました。9月火入れ地点の測量と大まかな位置取りもしましたよ。

アマランサスがようやくのびてきています。収穫はおそらく昨年より1月くらい後ろになるかとおもいます。

◉発芽成育状況(2016年火入れ地:蕎麦跡地)

◉発芽成育状況(2016年火入れ地:カブ跡地)

わが家の前にオオサンショウウオがいたころ

自治会の草刈りの日。昔の話がいろいろ聞けておもしろいのですが、三面張の用水路となってしまった杉谷川にもオオサンショウウオがいたという話がありました。かれこれ50年も昔のことでしょうか。いまでもその水は美しく、面影をかすかにたたえているような。

斐伊川本流からの遡上、あるいは久野川から遡上したものでしょう。してみると、堤がいまほどに高くなる以前のことなのか。あるいは近接する案内川から移動したものか。町となり工場ができ、鉄道の駅ができる前には田圃が広がっていた地であり、また奈良時代の僧院、しかも山陰でも屈指の規模のものがここにあり、その「庵」の中を川が流れ、オオサンショウウオが歩いている。そんな光景を想像してみるのは楽しいことです。

福田幸広さんが撮るGiant Salamanderを木次にかさねてみます。

River Dragon _Japanese Giant Salamander

こうした場所、森、川、自然と人との関係は、もはや県東部には残っておらんです。福田さんがオオサンショウウオを撮影したお隣は鳥取県と岡山の県境地帯でも危機的状況にあることを昨年耳にしました。しかし、しかし、です。人口減少下の山間地にはもう一度この自然を取り戻すチャンスもあるのです。人がいなくなり「山にかえる」とはいいますが、ほおっておいても戻りません。せめてそう仕向けることを人の側がはたらきかけないと、「山にかえ」りはしないのです。

現況下にあっては、むしろ自然の循環は人が少なくなることで悪化します。

「そのうち草刈りができなくなると、みんな薬まいてしまうけんのお」

とは草刈りのときにも何度か口にする人がいました。そうです。「農地」でなくなれば、農地には使えない強い除草剤だって使えてしまう。それも一度きりであれば、自然が勝っていくのでしょうが、繰り返し継続的に使用された場合、土を入れ替えるか持ち込む以外に再生する手立てがなくなりかねません。

ま、そういう場所に森を取り戻すことに挑戦しようとしているのですが(森と畑と牛と)。お前はアホかとほんとに思います。

さて、今年の日本オオサンショウウオの会総会は鳥取県西伯郡南部町で開催されます。いけるかな?

ツキノワグマが島根から消えるとき〜田中幾太郎『いのちの森 西中国山地』#001

「あの爺さんらも、もうおらんようになった」

田中幾太郎さんがそうつぶやいたときに感じた、いいようのない戦慄の正体に、もうすこし近づいてみたく、著書を再読することとした。『いのちの森 西中国山地』は平成7年に光陽出版社よりおそらく自費出版されたもので、古書も少ない。1000部も刷っていないのではなかろうか。県立図書館で借りてきているものから少しずつ、抜粋と注釈を重ねてみたい。

今回はその1回目、#001である。

田中さんとは数回しかお会いしていないのだが、つかれたようにクマのことを話されていた。5年ほど前のことだから、2010年の全国的な大量出没の後である。この著作と同様、言葉数はきわめて少ない方だ。

ニホンツキノワグマ、そして西中国山地タイプの遺伝子を伝えるものが絶滅危惧種であり、その生息動向が世界的にも注目されている種であることを、島根県民はもっと知ってよい。そして、クマとの共存をはかる活動については頭の下がる思いである。そう島根、とりわけ西中国山地にはその素地が古くは確かにあったのだ。クマを聖獣として敬ってきた「あの爺さんら」。ヘビやタカやオオカミとも交わることのできた自然の博士たち。

『いのちの森 西中国山地』は18章。章ごとに森と川の生き物が語られる。1章のヤマネからはじまり、ゴギやオオカミをへて、最終の第18章がクマなのだ。

p156

《ニホンツキノワグマと、前に書いたホンシュウジカは、はるかな地質時代の昔から日本列島の深山にすみつき、「ブナ帯文化」の狩猟生活を支え、縄文や弥生時代を経て興る稲作文化の基調な随伴種であった意味を顧みる人は少ない。先人たちがたゆまぬ努力で豊かに築いてきた民俗とともに生きてきた”日本人の心の動物”を見失ってもよいものだろうか。金太郎の「足柄山」に代表される、数多くの民話に登場してきたかれらに打ち込まれた生命の意味は、厳しく生きてきた先人たちが伝授した、きわめて科学的な”環境観”であったように思う。》

p158

《西中国山地のクマ猟の”今昔物語”を親子二代で語ってくれたのは、美濃郡匹見町三葛に住む古老、大谷滝治郎氏(九十六歳)と息子の定氏である》

《滝治郎さんが話す昔の熊猟は「奥山ちゅうたり深山ちゅうて、木地師でなけにゃあ寄り付きゃあせんところじゃった。クマちゅうもなあ、深山にしかすまん獣で、里山の方へ下りてくるこたあ滅多にあるもんじゃあなあし、ましてや今のように里の屋敷の周りい出てくるようなもんはおりゃあせんかった。そいからシカのようにゃあ田や畑を荒らさんけえ、退治ることもなあし、わしら親らあからこんなもなあ、深山の守護神じゃちゅうて傷めんように言われよった。この辺の猟師ゃあシカあ捕ってもクマあ滅多に捕るようなこたあなかったでや。そいじゃがシカがあんまりおらんようになってきたりして、たまに捕るようなこともありよった。そがあなときゃあほかの獣たあ違うて、大事に祭りごろをしたもんじゃ。クマあ、熊野権現様が深山に遣あされた使者じゃけえ、こんなあ捕っつりゃあ、必ず罰が当たって、天気が荒れてくるんじゃ。猟師ゃあそりょう恐れて、捕ったクマの白い月の輪を天の神さまに見られんようにせにゃあちゅうて、うつ伏せに寝かあとく。そがあしてその周りにもってって、槍や火縄銃を必ず七本立てかけるんじゃ。そろわんときにゃあ木の枝でもええ。そがあしといて『天の神さま、竜宮のおと姫さまに酒菜を差し上げんと思うて、天の犬を誤って捕りました。どうかこらえて下さいませ。アブラウンケンソウ、アブラウンケンソウ』と呪文を唱えて、かしわ手を打ったもんじゃ』》

ニホンツキノワグマの今日的な意味とはなんだろうか。

「日本は美しい生命の森の山国である」

田中氏の言葉の後ろには、猟師の爺さんらの声なき姿がある。届かぬ手をのばして、一滴なりともすくい取ってみたい。いのちの水を。

島根県は2012年からWWFと共同でプロジェクトを推進している。

いくつかの参考サイトをあげておきたい。

雲州一国の者他国へ出る事甚禁じてあり

温泉津の蔵元、若林酒造の開春、これ美酒なり。日日楽しむ。

ほの暗い樽中の発酵を垣間見、肌寒い蔵中で糀の香りに慰撫されてより、またその味わいもひとしおというもの。さするに数日前のこと、佐賀錦から生酛づくりでものされた無濾過生原酒をちびりちびりと飲みながら、そういえば種村季弘氏が温泉津のことで筆を走らせておられたはずで、あの本はどこにあるのだろうと、思い起こしていた。

あっけなくも昨日発見。実家の棚にあるのを持ち帰ってきた。

ふむふむ。これであったか。

書名は『種村季弘のネオ・ラビリントス7巻 温泉徘徊記』。河出書房新社から全8巻で刊行され、手元にある第7巻は1999年の初版。現在、需要は満たしての絶版である。種村季弘の古書はそもそも市場に出ること少なくして、値崩れしないことで知られる。しかるに6巻の食物読本がほしいなあと思いアマゾンでみるに、2000円の根づけが!? どれどれと思ってクリックしてみれば、タバコ臭ありますと。なるほど。他の出品をみれば9000円〜12000円となっている。

納得。

いい値段である。ほいほいとは買えぬ。諦念の向こうにあって手の届かぬものでもない。まっとうな本の適正価格というのはこのあたりなのだろうなと思う。

さて標題に記した本題のこと。

野田泉光院の『日本九峰修行日記』から、種村がひいたものである。

泉光院野田成亮(しげすけ)は日向国佐土原の安宮寺の住職をつとめた修験宗の山伏であり、多くの行を積んだ大先達であった。文化9年(1812)9月から文政元年(1816)11月までの6年2ヶ月を諸国修行にまわり「西の芭蕉」とも呼ばれた。宮本常一が『野田泉光院ー旅人たちの歴史1』として、石川英輔が『大江戸泉光院旅日記』として一冊にまとめている。

つまりはたいへん著名であり、文化・文政年間の旅の記録とあれば、”観光資源”として”活用”されていそうであるが、これが島根県内では一切みたことがない。理由はあれこれ思いつくのだが。

件の一文は、山伏の野田泉光院が出雲国に入ると、泊まるところがなく大変苦慮したすえにでてくるものらしい。今の時代も変わってないなあと思った次第。

さっそくその記を県立図書館の地下書庫より出してきてもらい閲覧。『日本庶民生活史料集成』の第2集におさめられている。

《雲州一国の者他国へ出る事甚禁じてあり、因って旅ということを知らざる者多き故、人の情も慈悲も知らざる者多し》

もっとも平田ではよくしてもらった人もいて、出雲に格段に悪い印象をもったわけでもなさそうだ。長州から芸州そして石州をへて出雲に入るその日記をつらつらと眺め読むに、他国に比して神仏をのことを語り合うことがきわめて少なかったように思える。それがゆえか、出雲路をしめくくるに痛切なひとことを残している。

《且又雲州は神国と他国よりは称すれども、雲州の人は神威も知らず、神国にして神国に非ず、人気宜しからざる国なり》

竹の焼畑2017~sec.12,13

活動状況です。

7月1日(土)には1名で14時〜16時に草刈り。2日(日)には10時〜15時30分まで10人が火入れ地観察と打合せを行いました。

以下は7月1日(土)の状況です。

◉発芽成育状況その1(2017春焼地)

ホンリーはぐんぐんとのびています。

モチアワもようやく出揃った感あり。ここから追い込めるか。間引きはほとんど施していませ。再生竹の除去のみ。目下のところ他の草の発生もないです。風の強さに倒伏気味ですね、栽培種ならではか。

ヒエとタカキビですが、牛にくわれながらも、総体としては生長中。共存共生の道をいかに築くかの試金石でもあります。まず入ってくる牛の個体数が少ないという状況下なので、あくまで試金石ですが。

モチアワのこぼれ種がおのればえしています。草を刈ると他の草の下から出てきます。大変興味深い。(雑草には負けているが、発芽して生長もできている)。