4月16日(日)。晴れ。最高気温は26℃。陽射しもきつい1日でした。

13名が参加。いつもそうではありますが、今回は島根大学里山管理研究会が大半(12名)でした。

とれたタケノコはわずかに1本ながら、タケヤブの中で動く経験はあとからきいてくるはずです。

そして、今日はじめて気づいたのですが、昨年の春焼きに参加した大学のメンバーは全員が卒業し、経験者が0ということ(小池先生のぞく)。

記録(DNA)を参照しようとするところまでいなかい、模倣子(RNA)もないという状態に近いのか。そんな集団でもつねにアドバンテージはある。しがらみや旧弊(わずか2年とはいえ)とはまったく無縁であるとなのかもしらん。昨年はこうだったああだったというんでないところで、アプローチしていかねばと思った次第。

作業はほとんどできてないのが、想定外だったので、ちょっと組み立てを再検討です。

森のこと山のこと

焼畑と表土、中低木のことなど雑感

とりとめない種々雑感。

奥出雲ラボへ久しぶりに寄る。明日の活動で使うものと、置きっぱなしであった里山管理研究会の備品を移動するためだ。広い。天井が高い。改めて思う。おいてあった資料ファイルをめくってみた。あぁ、ここに置いてあったかというものあり。図書館に行って複写したものが、すでに複写済みでファイルしてあったのには苦笑を禁じ得ないというよりは、これは老化かと思いやや暗澹。

さて、そのなかに焼畑における作付体系の論文がファイルされていた。主に東北での調査。このあたりのことは野本寛一氏の著作にあったかなかったか。読み返してみなければならないし、県立図書館経由で浜田から取り寄せてもらうのもいいだろう。また横道にそれたが、ようやく本題。

古老からの聞き取りによる焼畑での作付をまとめたものであり、アワ・ソバを終わったらハンノキを植えろという、よく聞くものも含まれているが、以下に気になったもの、忘れがちな頭にも、いまも残っているものを記しておく。

●表土が流れたところには焼畑はするな(やってもむだ)…類似のもので一度表土が流れたら、なにをどうやってもうまくいかないからやめておけというものもあったと思う。

⇒焼畑をやると表土が失われるからダメだという老人の話を思い出した。1年前ほど前か。いや、そんなことはないよ、とそのときは思ったのだが、ちょっとこれらの資料をもって再訪してみようと思いたったこともあるし、なにせ焼畑について種々のものを読んだなかで表土流亡について言及されたものは初見であったので、「あれっ」という印象。雲南・奥出雲の山はなだらかなようでいて、きれるところはストンと急傾斜となっているタイプが多い。かんな流しで削った跡ということも多々あるのだろうけれど、マサ主体であるがゆえに崩れやすいのだからそうなるともいえよう。

あわせて考えたいのが、牧場北西地の急斜面の今後について。今日の夕方、残置してある竹の量を目視で確かめようと立ち寄った折、夕方ではあったが、意外に陽があたっていたので、これ、焼いたらカブくらいはできるんじゃないのか、などと思い立ったこともある。そのあと、うまく道ができれば、牛が通ることくらいはできないかなあ、いや、崩れるでしょう、など、さまざま思った。さりとて、そのまま放置するのも。。。さらに上の竹を切って燃やすことをそのときは思ったのだが、いやいや残すべき。表土保全という観点から、マストでしょう、と今の段階では考えている。

●(作付をやめて)戻すときには火をいれて、その後は立ち入らない、草木をいじらない

⇒その後も採取利用するものであることを強調し「休閑ではないのだ」という焼畑利用のあり方を訴える人もいるので、ここまで断言されているのは新鮮であったし、「森に戻す前に」もういちど火を入れるなんていうのは初めて聞いた。これは再度チェックして土地と記録を確かめる価値がある。

うーん、あともう2つ3つ、気になる事項があったはず。明日確かめられればそうすることにしよう。

中低木のことというのもこれにかかわるのだが、灌木ともみなされる低木への意識がどうして薄弱なのかと思っていた。つねひごろ。森というと高くて大きな木を多くの人が想起するだろう。林家とて有用性からいえばそうだろうかと思っていたらそうでもなかったということ。鋸谷茂氏が「お手本は天然の針葉樹」という題で『野山、里山、竹林、楽しむ活かす』農文協編・2011の中で述べておられる。

《上層木があって、中層木があり、下層植生がある。これが本来の健全な森林の姿です。……(略)……上層木が無くなっても中層木が上層木の機能を補ってくれます。中層があるかないかが、森林が健全かどうかの最も大きなポイントになります。》

この後、間伐手遅れ林では、通常の間伐を繰り返していても健全な森とはならない。そしてどうするかが述べられていて、これまた後ほど精読を要することを記しておく。

そうそう。表土と関連して作業道づくりを知ることも肝要である。これも購読すべきものをいくつかあたったので、備忘においておく。

写真図解 作業道づくり– 2007/9/18

大橋 慶三郎/岡橋 清元 (著)

現場図解 道づくりの施工技術– 2014/4/26

岡橋清元 (著)

春がきた♪野山の手入れ@奥出雲Iwachiの谷~sec.3

3月19日(日)/晴れ/9℃~15℃/参加4名+子供3名+見学4名/10時〜16時

内容:北の角にて古竹伐倒と整理(運び出し)・昼食づくり

施業前の写真を撮っていませんでしたので、わかりにくいかと思いますが、枯竹が倒れたり掛かったり散乱したりしていた場所です。2016年の春焼き地の南側、一段高くなった平場となっていますが、1年生の竹がほとんどありません。春焼きの後、急速にカビがついたり、樹勢が衰えたり……少なくとも下から観ていてそう感じられた場所です。これから迎える筍の季節、どこまで出るかを記録してみましょうか。生えていた本数。そして平均直径などもはかっていきましょう。

筍観察林という札をたてる必要があるなあ。

昼のまかないです。焼畑産物をひとつでも思いアマランサスを。

春焼き地に落とした竹ですが、この上にさらに1年前に伐って積んである竹を落としていき、その竹から先に運んでいきます。春焼きが燃えすぎる難があるのならば、1週間前に新たに伐った竹を上に積むとよいのだがなあと思いつつ(いやそれは手間がかかりすぎ)。

子供に教えるのは上手だよ。

———

最近、ひとりふたりでの活動が多かったので、4人もいると、はかどり方が違います。そして、2日目は身体にこたえることもわかりましたが、そろそろ身体の使い方になれないといけませんね。面代の個人の課題のようにみえて、仕事がデスクワーク主体となった大多数の「労働者」の課題でもありましょう。

さて、ここでいう課題とは「意識すべきこと」+「ほのかな希望」という昨今の使い方とは一線を画すものです。書きながら思いつきました。課題という言葉は使いたくないと、これまで意識して使わずにきましたが、これからはむしろ積極的に使っていこうと。

課題という流行り言葉が覆い隠してしまっているものに、気付き、反抗し、転覆し、脱構築していくために。(つづく)

【報告】春がきた♪野山の手入れ@奥出雲Iwachiの谷~sec.2

3月18日(土)。曇り時々晴れ。7℃〜12℃。人員1名。

内容:焼畑地検討のための踏査。小屋候補地にて古竹伐倒5本程度。北の角にて古竹伐倒と整理12本程度。

春がきた♪野山の手入れ@奥出雲Iwachiの谷〜sec.1

3月11日(土)/快晴/8℃〜10℃/風速1〜2m。作業日和でした。動いているとうっすら汗をかくくらいなのでちょうどよい気温ともいえます。

島根大里山管理研究会から1名、山村塾から1名、計2名での活動でした。

・土壌の確認……昨年の春焼地・北の角を鍬で軽く掘ってみました。竹の根はいまだガチガチに張っています。が、少し緩んできたような気もします。分解が進んだのでしょうか。

・北の角の北東部分は焼いた後に何も植えず、草も刈っていません。そのためためか再生竹の繁茂が目立ちます。夏秋にはさほど目立たなかったのですが、他の草が枯れている間に、早春の日差しを浴びて着々と力をつけていってる感がしました。春にはここ(下の写真には写っていない右側)に竹を運び込んで燃やす方向で計画中です。

・その再生竹をバリバリと食していたのは黒の乳牛くん。もっと食べてくれよ〜と思うのですが、なにがしかの好みがあるようですべてを食べるわけではないのが不思議なところです。

・活動は10時〜16時まででしたが、うち12時〜14時を打合せと昼食にあてていますので、実質4時間弱といったところ。春焼きの準備ですが、15人くらいでかかれば2日で終わるのではと楽観視しています。もちろん、その前に数回段取りを整えておかねばなりませんが。

・まとまりのないレポートです。また加筆修正することとし、今日はここまで。

おつかさまでした。

スリランカの"コンポストツリー"

国立アグリパークの中にあったコンポストです。が、展示用ではなくよって説明もなにもありません。これそのものをコンポストツリーと呼ぶ人と、おそらくここで使われている木の種類をコンポストツリーと称している人がいて、おそらくどちらも正しいのかもしらん。

この写真のものでいえば、主に家庭ごみをためていくもので、土をサンドイッチしていく。

堆肥化が進み、嵩も高くなってくると、野菜等の種をそのまま植え込んでしまうのだという。

森林の教授に観ていただいたところ「これはいい」と。ひとつには「見える」こと。もうひとつには好気性発酵がすすみやすいこと。ほかにもあって、おそらく乾燥した気候には適合しているのだと思われる。

日本の夏でどうか。試してみようではないか。

報告★春がきた♪野山の手入れ@奥出雲岩地の谷〜sec.1

竹の焼き畑2017準備編としての活動、その記録です。今回を第1回=sec.1として続けていきます。

3月5日(日)、参加者は1名、12:00〜16:00の4時間です。

天候は曇り、気温は14℃〜16℃、風はほとんどありませんでした。

作業内容は以下の3つ。

・春の作付けを地面の状態などみながら検討してみるの時間

・積み上げてある竹の始末をどうしましょう

・ちょっくら竹を伐ってみて作業時間の目安づくり

……といったところ。(のちほど加筆しつつ、プランをどこかにアップします)

※確か25本ほど切ったと思う。枯れた竹を片付けたり、引っかかった竹を引きずり出したりというのが、場所もせまく、手間がかかります。本数でいえば、あと150本は切らないといかんと思われる。

さて、来週もやります。3月11日(土)の予定。

参加者募集中♪

春のタケノコ掘り放題券&パーティー参加券がもれなくついてきます。いかがでしょう。

お申し込み・お問合せはは山村塾のサイトにあるフォームからどうぞ。件名を「春がきたよと竹をきる日」としてお名前・メールアドレスを入れて送信ください。

お待ちしてます。

Morito Hataketo Ushito

立ち上げたばかりの団体のアウトラインを英文にする必要があり、google翻訳をもとに修正中です。こなれてない感満載とはいえ、通じなくはないと思うので、まずはこれにてご勘弁。

「森と畑と牛と」です。

Group Outline

Representative secretary – Kouta Ohishi

Secretary- Masaki Omojiro

●Office location

529-1,Sajiro,Okuizumo-cho, Shimane-ken, 〒699-1434, Japan

●Activity philosophy and purpose

A small mountain village in Okuzumo has accumulated water, nurtured resources, and played a role of feeding food and energy to the town. As such a series of mountain villages and towns nurture the city or connect with the world, there is a life economic and cultural sphere today. However, in recent decades, there is no bottom in the root of creating a cycle around the area, the decline of agriculture, forestry and livestock industry supporting the sustainability of local area. Human capital is one of depletion. In addition, the culture unique to the area and using cultivated plants and trees is about to disappear. The folkloric knowledge of food, clothing, shelter and livelihood cultivated by acts over a thousand years, once lost from this world can not be regenerated again.

“To eat is to live.” While we think deeply these words, we aim to rebuild deep and expansive culture around food.

Secondly, we regard region-specific traditional knowledge that has supported the primary industry such as agriculture, forestry and livestock as the foundation, as ecological management technology, adapt and preserve to modern society, sustain harmonious coexistence between people and nature We aim to make something.

Third, we will create a place where people with disabilities, people who need nursing care, people of different cultures with different words, and many other people can coexist through eating.

And in the darkness of the transitional turmoil, in the mountain village where we can not see, each one gathering at this group wishes to hand over the beautiful Noyama to the next generation, becoming small and strongly warm light .

●Business contents

1. Project to regenerate degraded forests and abandoned areas by traditional farming practices such as slash-and-burn farmland etc.

2. Activities to develop a holistic ecosystem approach to environmental resource assessment and management for middle and mountainous areas in the decline of human resources.

3. Study on traditional crops and gatherer cultures which are in danger of disappearance in Okuizumo and related cultural areas, as well as activities to conserve and reproduce as resources.

5. Promotion of industries based on the ranch where the cattle farm-Damuno mieru bokujou and its surrounding areas and creation of employment.

6. Planning and development of experiential program utilizing Satoyama nature in Okuizumo.

7. To contribute to social welfare and to promote the above project Practical study of various initiatives.

8. Other necessary activities to achieve the purpose of our group named Morito hataketo ushito.

スリランカの焼畑〜メモ

奥出雲山村塾のfacebookにあげていたものを再掲。

スリランカの焼畑メモ……です。一番最後に記していますが、スリランカの焼畑は水田耕作、そしてアグロフォレストリーと並行・連動してあるもので、奥出雲でやろうとしていることへの多大な示唆を有していると思いました。はい。いずれもう少しまとめたいと思いますが、記憶が薄れる前に、ぱぱっとメモしておくものです。(やや長文)

———————————–

スリランカは急激な人口増加局面にあり、焼畑農法は休閑期間の短縮によって持続可能ではなくなったと言われています。が一部、樹園ではなく常畑へと転換し肥料の投入を始めるところで、土壌流亡が生じているところもあり、それを焼畑の責に帰しているところもあり、なんともです。シンハラ語?でChenaと呼ばれる焼畑は、内戦の影響が大きかった東部地域で残っているところがあるようにも聞きましたが、ほとんどのエリアで1970年代から80年代にかけて禁止されてきました。

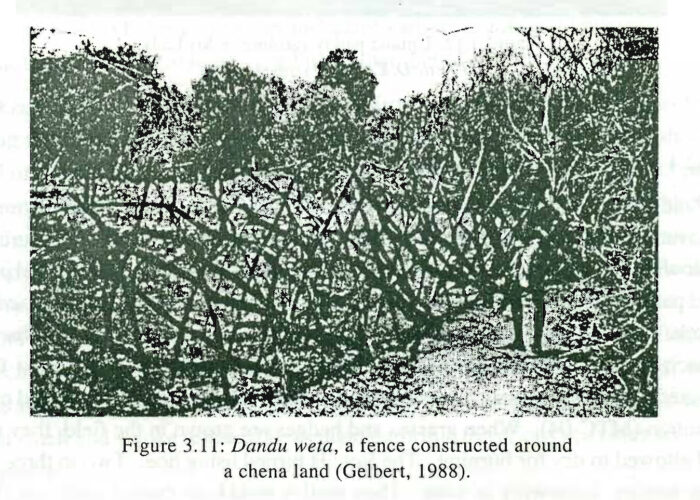

◆興味深いのは、Chenaは混作で穀物を中央に植え、周縁部に野菜類、外周は野生動物をブロックするために燃え残った枝や蔓などでフェンスを築く方法。

◆そしてChenaの主要穀物が、Finger millet(シコクビエ:ローカルネームはKurakkan)であったこと。シコクビエの利用は激減したものの、いまでも市場・食堂にあるということ(食べてみたかったし、どういう形で供されているのか興味あり。昔はダンゴにしたりしていたらしいが)。健康食品として重要視されていること。

◆森林だけでなく、叢林、牧草地など植生によって異なるChenaがあり、それぞれ名称が違います。主に4つに分類され、中には溜池をつくるものもあるらしい。

◆Chenaはあくまでも多用な土地利用のひとつに過ぎず、基本は数千年に及ぶ灌漑による水田耕作、(いまでは)ホームガーデンと呼ばれる5畝から2町に及ぶアグロフォレストリー、そしてChena。この3つをうまくまわす営みがあり、それはイギリス支配下のプランテーション時代であっても持続可能性を有していたが、戦後の農業近代化の過程で大きく複雑な問題をかかえるようになっている。

◆Chenaの役割として、食料供給のみにとどまらないという点が、水田耕作やホームガーデンと共存していることからも注目すべき。

たとえば、獣害の緩衝地帯として意識されている。

この視点は着目されづらいが、我々のねらいとしてはきわめて重要。

◆ホームガーデンとあわせ、植生のモザイク化をはかることで、生物多様性とリスクヘッジをはかっていること。獣もだが、鳥や昆虫(蜂をはじめとして)、コウモリなど、生物の有用意識がかなり高い。「鳥に食べさせる木」という呼称などはその典型か。