今年は毎年味噌をつくっている妻を手伝って、…というより自分でもつくれるように見て聞いて手を動かしてみようと思い、少し考えたことを記してみる。

●味噌をつくってみようと思うその心は

・山の畑で大豆をつくり、味噌をつくる……仲間が5人くらい集まるといいななどとも。焼畑倶楽部の会員募集にも資するだろうということ。焼畑というと「焼く」ことにフォーカスされてしまい、畑で作物をつくるのだということを「忘れ」ている方が大変に多いのだ。だから、焼くのはともかく、つくることに関心をもってもらいたいなというその試みでもある。焼いた場所は当然のことながら、2年3年と作物をつくったあとでも、大豆など豆科作物は栽培できるし、むしろそのほうがよく育つ。「奥出雲山村塾」のフィールドでもそこは実証済みであるし、留意点もわかってきた。ただ、草を刈ること・柵をつくること、この手間がひとりでやるにはきつすぎるのだ。だから、仲間でやりたい。そういうことだ。

そして山の畑で収穫した大豆を味噌にすることがよいのは、味噌には味噌汁という素晴らしい食し方があるからだ。雑穀は現代の食生活にあわせるための工夫なり知恵・情報が必要だが、味噌汁は、いい意味でも簡単にだれでもつくれる。

また、大豆は雑穀よりも収穫後の調製の手間がいらない。籾摺りや精白、そして商品として売ろうとおもえば、石抜きも必要になる、その労力がかからないことは大きなメリットだ。相反する面としては、虫に食われやすいということ、長期保存がきかないということくらいか。

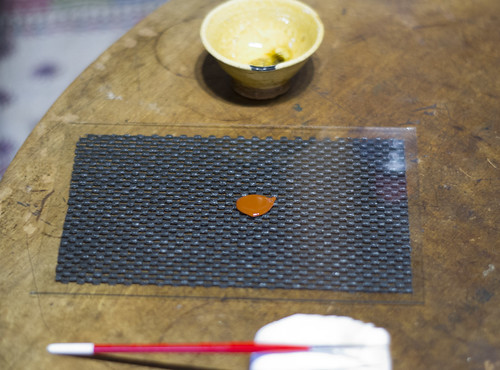

・おからで、味噌をつくる……小さな豆腐工房でパート勤めをしていると、毎日大量のおからが出るのを目にする。あぁ、これ全部食べられるものなのになあと。味噌にはできるだろうしすでに商品もある。しかし、おいしさやそのお手軽感が何か違う気もする。どういうおから味噌だったらいいのだろうと。まずはふつうの味噌をしっかりつくってみないと、と。

このふたつを背景にしつつ、思いだけは膨らむのだが、さてどうなることか。ここで「続く」となってもよいのだが、味噌のことをもう少し書いてみる。

●味噌づくりが家の当たり前の仕事だった時代 …味噌はそれぞれの家でつくるのが当たり前だった100年ほど前のことを私たちはどれだけ知っているのだろうか。私たちは、味噌や醤油は買う方が立派な家であるという転換が起こった世代の話をまだ聞くことができる。それは変化どころの騒ぎではなく革命ともいえるできごとである。たとえば雲南市の旧中野村ではおよそ60年前に起こったようだ(調査中)。

他の日本の農村でもおよそ「買い味噌」は家の恥とされていたと、多くの民俗資料や文献で見ることができる。一家の食料を管理できない、基本的技術である味噌づくりに失敗した、つまりはどんなに貧窮していようと味噌の確保は当然のことであったということ。

もっとも、味噌が買えるようになった時代になってはじめて「恥」となったわけだし、実際「買う」場合もあったからのことだろうから、比較的短い時代の間の価値観なのかもしれない。

●三年味噌の本来の価値〜おから味噌の方向を探る

ここで想像してみたいのは、味噌づくりに必要な計画性というものだろう。各家庭で1年に使う味噌の量は、多少の変動はあるにせよ一定だったろうし、前の年につくった量と同じだけを仕込めばよいともいえ、そこに計算や計画が入り込む余地は少ないようにも思える。

が、しかし、それは味噌の原料である豆や麦や麹や塩がいつも必要なだけ入手できる現代に生きていればこその想像なのだ。

ところで、三年味噌とは、いまでは3年間じっくり熟成発酵させてつくられ、2年3年と歳を重ねることで、深みのある芳旨味とコクが生まれる、上等なもの高級なものとして喧伝されている。が、元々の語義としては、三年味噌を食べるように心がけるべきで若い味噌には手をつけないことから使われるものだ。すなわち「古い味噌」の代名詞だった。

昔から飢饉は3年続くものだった。それを乗り越えて存続するためには、3年の食料備蓄が必要最低限の備えとして戒められていたのだ。味噌・塩・穀類のストックはつねに2〜3年ぶんを保持してはじめて「一家」といえた。

麦の糠や籾も混じったものも味噌(ぬかみそ)にしたように、熟成が籾屑の分解(とまではいかないまでも食感を柔軟にはしたのでは)をすすめ、食べやすいものにもしただろう。

おから味噌づくりのレシピをみると豆乳をいれるものが多いのだが、豆腐づくりの場にいるものとしては、それは本末転倒というか、なんでーと思うのだ。分離したものをなんでいっしょにするかというと、それって作り手の手間をはぶいているだけじゃないかと思う。そこまでお手軽にしていいのかと、罪悪感すら感じてしまう。

だから、豆乳はいれない。それが自然だと思う。

おからだけの味噌だと、微量ミネラル等に欠け、風味は落ちるかもしれない。味噌汁ではなくなめ味噌、あるいは糠味噌のような使い方がよいのではなかろうか。あるいは雑穀を精白・選別する際に出てしまう籾屑をまぜてみるか。

まあ、そんなことを考えてみた。

(つづく)