そう。明日は採って帰ったままのガマズミをきれいにして、ジャムにしておかなければと思い出しつつ、幾多の棚ざらし案件をあげながら、些末なまとらまらないことどもなども記しておこう。

どんぐりの実ポッド

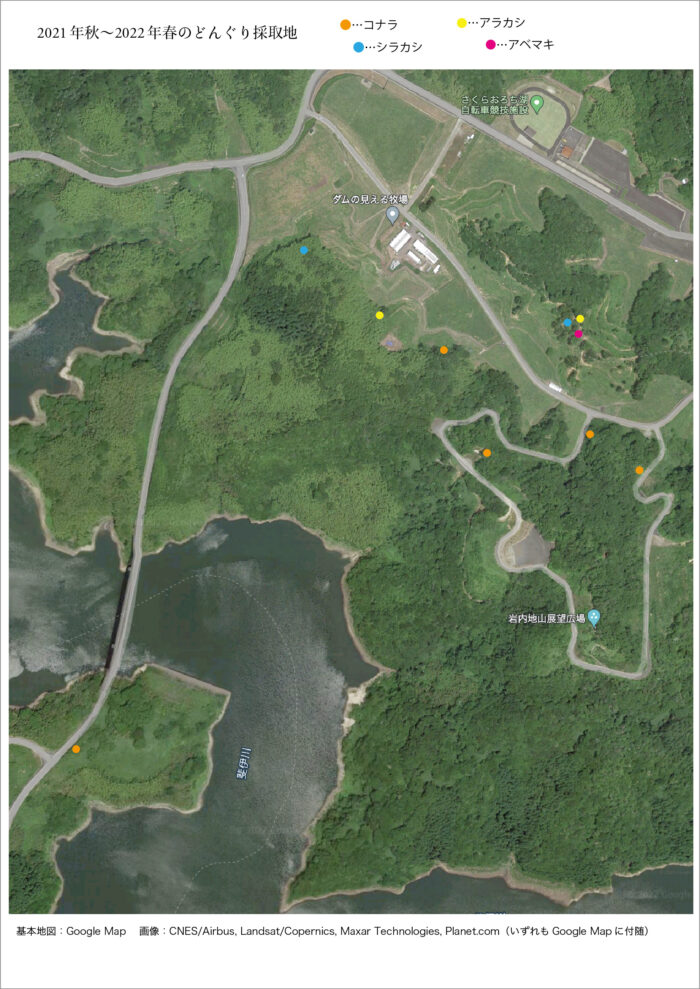

コナラの実はもう根を出しているものもいくつか。それらを土におきつつ、ほかのものは浸水選別して、ポッドに入れていくべし。シラカシ、ツブラジイ、ナラガシワについても同様。牧場の山にありそうな他の実も、雪が降る前にひろっておこう。アベマキの大きな木があるところへは必ず。もりとはたけとうしのがっこうへむけて、どんぐりひろいの記事をつくっておこうではないか。

もう葉が散ってしまって、見分けが難しくなる樹種もあるだろうが、どんぐりのなる木ならば、幹や落ちている実で見分けがつきやすそうだ。こちらの頁など、参考にしながら。

◆どんぐりの見分け方4(どんぐりの木の樹皮)

竹ポッドもいくつかを試作のこと。まずは山で何本かを伐採しておいておく。12月いっぱいにまでに切れるものを切っておく。

火入れと消炭づくり

11月も雨が多かった。少なくともここ数年と比較してかなり多いことは気象データで確認済み。気のせいではない。多雨によって作業ができないのと、タイミングが測れないことで、12月頭の火入れは延期確定。なりゆきで1月でも2月でも時期を探ってはいこう。タンクを移動することと、竹の移動(一部の整理伐採含め)はすませておけばよいだろう。

一方で、火入れというよりは消炭づくりシーズンの到来でもある。中腹にあるタンクの移動と、エンジンポンプの試運転などをすませておきたい。

キクイモの収穫

山のキクイモをだれかが掘っている。イノシシにしては丁寧なほりっぷりである。タヌキか? 奇妙なのは、掘り起こしているだけで、あまり食べてはいなさそうなのだ。かじりかけはぱっと見たところ皆無。散乱しているが、ひろって食用とするには、獣の接触具合がわからないので、そのまま放置するか、拾い集めて燃えるゴミとして処理するかに多少悩む。放置すれば、また獣を呼ぶかもしれない。

旬はもう少し先。12月下旬から1月にかけてがいちばん美味しくなるはずである。幸い、ほりかえしていない区画もある。手をつけられないことを願いつつ、今後のことを考えねばなるまい。

落ち葉ひろいと必要なものなど

道に落ちているものは、ここ1〜2週間がラストチャンス。雨でない日はあつめておくべし。袋につめていくぶんでもいい。斐川用は袋のほうが運びやすいだろうし。

もみがらは足りると思う。藁も斐川にある。くん炭は買ったものと、ゼオライトや消炭をくだいたもので代用するか。置きっぱなしにしている消炭もあるし、D氏のところでつくることも検討。来年の懸案でよいだろうが。木嶋利男,2009『伝承農法を活かす家庭菜園の科学』講談社ブルーバックス.には、菌根菌の活性化のために施用する炭やくん炭について、《10平米あたり4kg以下であると効果は発現せず、15kg以上であると障害を発生させます》としている。つまり、10平米あたり8kgほどを目処として施用すればよいのではと考える。5平米あたりであれば4kgほど。結構な量である。1m幅の畝であれば5mほどか。ざっくり1m×1mの区画に1kgほどを入れてみるというところでどうだろう。多孔質の資材で代用するならば、ゼオライトがあるから試してみようと思う。大田の山でとれる天然鉱石を使った商品「元気農場」は20kgでおよそ1500円。カタログをみると、1平米あたり1kgを畑への施用指標としているから、齟齬はない。販売しているところがわからないから、明日、問い合わせてみよう。

菌根菌について、先の書籍で要点がよくまとめられているので、引いておく。

《菌根菌は野菜からエネルギー源として炭水化物の供給を受け、土壌中からリン酸やミネラルを集め野菜に与えるなど、野菜類と菌根菌は共存・共栄の関係にあります。菌根菌は一般的な土壌微生物との競合には弱い菌であるため、有機物が豊富で微生物活性の高い土壌には繁殖できません。また、肥料や農薬が他投入された圃場では繁殖しがたい傾向にあります。そこで、菌根菌を活性化するためには、栄養分をほとんど含まず、一般的な土壌微生物が繁殖しにくい資材を用います》

今日のところはこれまで。屋根や雨樋補修のこと、堆肥づくりのことなど、次回へ。