3月19日(日)/晴れ/9℃~15℃/参加4名+子供3名+見学4名/10時〜16時

内容:北の角にて古竹伐倒と整理(運び出し)・昼食づくり

施業前の写真を撮っていませんでしたので、わかりにくいかと思いますが、枯竹が倒れたり掛かったり散乱したりしていた場所です。2016年の春焼き地の南側、一段高くなった平場となっていますが、1年生の竹がほとんどありません。春焼きの後、急速にカビがついたり、樹勢が衰えたり……少なくとも下から観ていてそう感じられた場所です。これから迎える筍の季節、どこまで出るかを記録してみましょうか。生えていた本数。そして平均直径などもはかっていきましょう。

筍観察林という札をたてる必要があるなあ。

昼のまかないです。焼畑産物をひとつでも思いアマランサスを。

春焼き地に落とした竹ですが、この上にさらに1年前に伐って積んである竹を落としていき、その竹から先に運んでいきます。春焼きが燃えすぎる難があるのならば、1週間前に新たに伐った竹を上に積むとよいのだがなあと思いつつ(いやそれは手間がかかりすぎ)。

子供に教えるのは上手だよ。

———

最近、ひとりふたりでの活動が多かったので、4人もいると、はかどり方が違います。そして、2日目は身体にこたえることもわかりましたが、そろそろ身体の使い方になれないといけませんね。面代の個人の課題のようにみえて、仕事がデスクワーク主体となった大多数の「労働者」の課題でもありましょう。

さて、ここでいう課題とは「意識すべきこと」+「ほのかな希望」という昨今の使い方とは一線を画すものです。書きながら思いつきました。課題という言葉は使いたくないと、これまで意識して使わずにきましたが、これからはむしろ積極的に使っていこうと。

課題という流行り言葉が覆い隠してしまっているものに、気付き、反抗し、転覆し、脱構築していくために。(つづく)

焼畑

【報告】春がきた♪野山の手入れ@奥出雲Iwachiの谷~sec.2

3月18日(土)。曇り時々晴れ。7℃〜12℃。人員1名。

内容:焼畑地検討のための踏査。小屋候補地にて古竹伐倒5本程度。北の角にて古竹伐倒と整理12本程度。

春がきた♪野山の手入れ@奥出雲Iwachiの谷〜sec.1

3月11日(土)/快晴/8℃〜10℃/風速1〜2m。作業日和でした。動いているとうっすら汗をかくくらいなのでちょうどよい気温ともいえます。

島根大里山管理研究会から1名、山村塾から1名、計2名での活動でした。

・土壌の確認……昨年の春焼地・北の角を鍬で軽く掘ってみました。竹の根はいまだガチガチに張っています。が、少し緩んできたような気もします。分解が進んだのでしょうか。

・北の角の北東部分は焼いた後に何も植えず、草も刈っていません。そのためためか再生竹の繁茂が目立ちます。夏秋にはさほど目立たなかったのですが、他の草が枯れている間に、早春の日差しを浴びて着々と力をつけていってる感がしました。春にはここ(下の写真には写っていない右側)に竹を運び込んで燃やす方向で計画中です。

・その再生竹をバリバリと食していたのは黒の乳牛くん。もっと食べてくれよ〜と思うのですが、なにがしかの好みがあるようですべてを食べるわけではないのが不思議なところです。

・活動は10時〜16時まででしたが、うち12時〜14時を打合せと昼食にあてていますので、実質4時間弱といったところ。春焼きの準備ですが、15人くらいでかかれば2日で終わるのではと楽観視しています。もちろん、その前に数回段取りを整えておかねばなりませんが。

・まとまりのないレポートです。また加筆修正することとし、今日はここまで。

おつかさまでした。

報告★春がきた♪野山の手入れ@奥出雲岩地の谷〜sec.1

竹の焼き畑2017準備編としての活動、その記録です。今回を第1回=sec.1として続けていきます。

3月5日(日)、参加者は1名、12:00〜16:00の4時間です。

天候は曇り、気温は14℃〜16℃、風はほとんどありませんでした。

作業内容は以下の3つ。

・春の作付けを地面の状態などみながら検討してみるの時間

・積み上げてある竹の始末をどうしましょう

・ちょっくら竹を伐ってみて作業時間の目安づくり

……といったところ。(のちほど加筆しつつ、プランをどこかにアップします)

※確か25本ほど切ったと思う。枯れた竹を片付けたり、引っかかった竹を引きずり出したりというのが、場所もせまく、手間がかかります。本数でいえば、あと150本は切らないといかんと思われる。

さて、来週もやります。3月11日(土)の予定。

参加者募集中♪

春のタケノコ掘り放題券&パーティー参加券がもれなくついてきます。いかがでしょう。

お申し込み・お問合せはは山村塾のサイトにあるフォームからどうぞ。件名を「春がきたよと竹をきる日」としてお名前・メールアドレスを入れて送信ください。

お待ちしてます。

スリランカの焼畑〜メモ

奥出雲山村塾のfacebookにあげていたものを再掲。

スリランカの焼畑メモ……です。一番最後に記していますが、スリランカの焼畑は水田耕作、そしてアグロフォレストリーと並行・連動してあるもので、奥出雲でやろうとしていることへの多大な示唆を有していると思いました。はい。いずれもう少しまとめたいと思いますが、記憶が薄れる前に、ぱぱっとメモしておくものです。(やや長文)

———————————–

スリランカは急激な人口増加局面にあり、焼畑農法は休閑期間の短縮によって持続可能ではなくなったと言われています。が一部、樹園ではなく常畑へと転換し肥料の投入を始めるところで、土壌流亡が生じているところもあり、それを焼畑の責に帰しているところもあり、なんともです。シンハラ語?でChenaと呼ばれる焼畑は、内戦の影響が大きかった東部地域で残っているところがあるようにも聞きましたが、ほとんどのエリアで1970年代から80年代にかけて禁止されてきました。

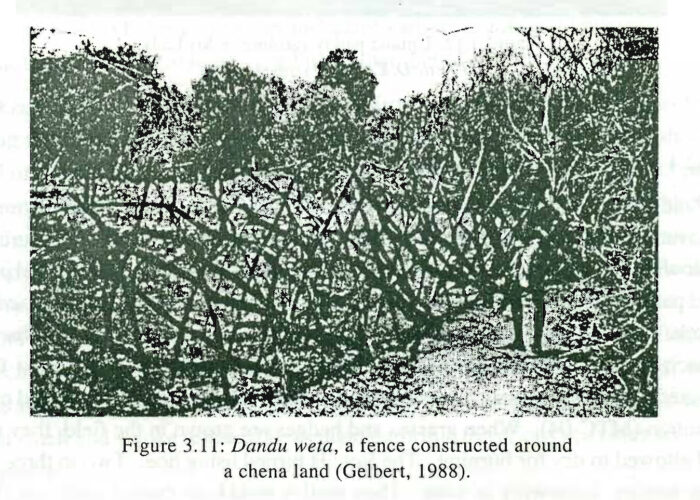

◆興味深いのは、Chenaは混作で穀物を中央に植え、周縁部に野菜類、外周は野生動物をブロックするために燃え残った枝や蔓などでフェンスを築く方法。

◆そしてChenaの主要穀物が、Finger millet(シコクビエ:ローカルネームはKurakkan)であったこと。シコクビエの利用は激減したものの、いまでも市場・食堂にあるということ(食べてみたかったし、どういう形で供されているのか興味あり。昔はダンゴにしたりしていたらしいが)。健康食品として重要視されていること。

◆森林だけでなく、叢林、牧草地など植生によって異なるChenaがあり、それぞれ名称が違います。主に4つに分類され、中には溜池をつくるものもあるらしい。

◆Chenaはあくまでも多用な土地利用のひとつに過ぎず、基本は数千年に及ぶ灌漑による水田耕作、(いまでは)ホームガーデンと呼ばれる5畝から2町に及ぶアグロフォレストリー、そしてChena。この3つをうまくまわす営みがあり、それはイギリス支配下のプランテーション時代であっても持続可能性を有していたが、戦後の農業近代化の過程で大きく複雑な問題をかかえるようになっている。

◆Chenaの役割として、食料供給のみにとどまらないという点が、水田耕作やホームガーデンと共存していることからも注目すべき。

たとえば、獣害の緩衝地帯として意識されている。

この視点は着目されづらいが、我々のねらいとしてはきわめて重要。

◆ホームガーデンとあわせ、植生のモザイク化をはかることで、生物多様性とリスクヘッジをはかっていること。獣もだが、鳥や昆虫(蜂をはじめとして)、コウモリなど、生物の有用意識がかなり高い。「鳥に食べさせる木」という呼称などはその典型か。

竹の焼畑2017〜火入れ地の検討

ダムの見える牧場での焼畑は、今年で3年目です。1月にNPO布勢の郷による竹林整備が終わりました。昨年の春焼き地の西側に位置しています。計画を聞いた段階から、急斜面であることと、日あたりがよくないことから、見送るか、6月〜7月頃にまいて、8月後半か9月上旬には収獲できるものであればと思っていましたが……。

今日現場をしげしげと見るに、想像以上の急傾斜でした。これじゃあ、火が入りませんね。まず既存竹林との距離がなさすぎること。延焼リスクが高すぎます。こりゃ、全部引きずり出して下で焼くしかないんじゃないかなあ。

斜面には燃やささずになにか播くことを考えたほうがいいですね、春の早い時期に。ヒエかなあ。

するってえと、置いてある竹は早晩下に引きずりおろすか。

考えることが多くて楽しいですね、はい。

今日の焼畑地

雪がつもりましたね。一昨日から融雪が進んだようですが、まだ膝上まであります。4月からの打合せを島大生と2時間あまり協議しました。やるぞい!

とりわけ、この春からは一般社会人の「入塾」ならぬ参加をおおいに募ります!

テーマは「趣味としての焼畑」です。

「ご趣味は?」

「焼畑を少々嗜んおります。荒れた薮や山を切り開いて、火を入れる、そしてアワや蕎麦やカブができる。なかなかよいものですよ」

……てな具合なのかなあ。

よくわからんけど、そこに必要な「達成感」や「満足感」「爽快感」が、個の楽しみでもあり、群れとしての楽しみでもあるような舞台をつくっていければと思っています。

◆令和4年1月1日追記

【はしゃぐ】

日本国語大辞典をひけば、第一義は「

おいしい雑穀づくりと小屋づくりと山畑の手入れetc.~12月17日

12月17日(土)

「収獲の宴」と称しつつ、残置していた竹を燃やして炭にし、牧場の土壌改良(実験的水脈づくりり)に挑んだ日です。参加者は島根大から10名と地元2名の計12名。

——————

9:10 先発隊ダムの見える牧場着

11:00 後発隊着

13:00頃〜2班にわかれて収獲の宴

17:30 燃焼終了

18:50 作業終了

——————

前日の雪をのけるべく積んであった竹を積み直す作業に1時間程度かかりました。積み直した竹材の高さは腰高くらいはあったこと、降雨降雪が続いていたとはいえ、冬季でもあり、また竹を叩いたときに生じる音からしても含水率はさほど高くないと思われました。要するに燃えるだろうと踏んだのです。そして、着火。いやあ燃えない燃えない。常に材を整理して置き直していかないと消えてしまいます。

かれこれ6時間ほどかかりました。30〜40本ほどの孟宗竹を炭にまでするに。

並行して穴をほっておりました。

牧場は残土の埋立地ですが、表層には黒ボクや堆肥が20センチ〜30センチ積んであります。その下に真砂っぽい土が20センチ程度でしょうか。その下は瓦礫というのがふさわしいような石のかたまりがごろごろしています。瓦礫層(仮称)まで掘ったところで、水が湧いてきて、1時間ほどで満水となりました。

穴は大小3箇所。

できた消し炭を投入し、掘った土で埋め戻します。

埋めた直後は多少ズブズブとしていましたが、翌日現場検証した時点ではがっちりとかたまっていました。牛が足をとられることはないだろうと思います。

もう少しやらないと水はけがよくなるなどの改善はないと思いますが、掘った場所の草の生え具合など、経過をみていきます。

さて、カブ料理はスープとマリネ風のものでした。料理に関しては、もっと「教える」ことがあるなあと。思います。責務として。はい。