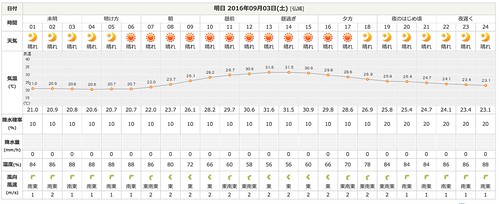

明日は焼畑の火入れの日。天気予報に心を千々に乱されながらも、決行できそうです。

台風が近づいてきているのですが、影響はまだ先のはず、、、なのだが、ウェザーニュースだけが強風の予報を出している。

やだなあ。なにかの間違いであってほしい。ともかく今日は寝て、明日の昼前までは静まっていてくだせえ。

火入れ前日の粟とアマランサスと

竹の焼畑のアマランサスがきれいに色づきました。あと1ヶ月ほどで収穫を迎えます。アワは来週あたりから刈り始めかなと思っております。さて、タカ キビも、ヒエもソバもカブも後ろに控えていて、収穫とその後の調製の段取りが、まだこれから!という有様です。関係各位、申し訳ありません。

さて、篩(ふるい)、箕(み)、唐箕(とうみ)、と、干せる軒先、小屋など探しています。できれば奥出雲町佐白周辺か、島根大学松江キャンパス周辺で。しかし、場所はなくとも道具はなくとも手間さえあればなんとなるのです。いちばんほしいのは人力!

……というわけで!? 夏の終わりの火入れが週末の9月3日に決行できそうです。こちらをご覧のうえ、冷やかしがてらでもお越しくださいませ。午後からはバーベキュー懇親会開催中♪です。下のリンクをご覧のうえ、奥出雲町佐白のフィールドまでぜひ!

◉奥出雲山村塾活動連絡掲示版

http://s-orochi.org/public/archives/292

◉facebookイベントページ〜竹の焼畑2016ー火入れ夏焼2

https://www.facebook.com/events/745249495578349/

唐箕かトーミーか

雑穀の収穫時期が近づいてきました。やり方も調査検討中ですが、なにより道具として、唐箕は必須でした。木製の古いもので十分使えることは、あちらこちらで見聞しています。が、なにぶん自分で使ったことがないことと、場所を取る!のが難点です。どこに保管しておいてどこで作業するのか。作業場所は晴れた日を見計らって外でやればよいのでしょうが。

場所を取らないという点ではスチール製のトーミー(オギワラ)が有名なようです。他社製もありますが、ウェブで見る限りは圧倒的なシェア。昭和60年頃の発売開始ですから、かれこれ30年あまりをへたロングセラーなんだな、これ。手動とモーター式がありますが、調整しやすいのは手動式でしょうね。

さて、税込みで約2万円です。こりゃ、買ったほうがいいような気がしてきた。

http://www.cellprize.xyz/index.php?main_page=product_info&products_id=13227

火入れは9月の3日か4日か

記録に残す記事は、移転先である樟の杜のブログと奥出雲山村塾サイトのブログを使うとして、ここには、とにかくなんでもがんがん書いていくことにしました。雑文が多くなり、カテゴリーのほとんどは「日々」ということになります。

今日の島根県・奥出雲&雲南のお天気は雨。ときどき晴れ、ほとんど曇り……なんとも不安定な空模様です。あのライオン・ロック:台風10号の影響です。明日から4日間、ガンガンに晴れて気温もあがれば3日に火入れ出来そうですが、そうでなければ4日か。

それとも、3日に焼きつつ、4日に小さく焼くか。4日に何人集まれるかによりますね。

それというのも、焼ける面積=種をまける面積が少ないのです。

焼ける物(その場にあるもの)は焼いてしまうか。すなわち、草を焼くか、ですね。焼けるのか!?

いろいろできることはやってみよう! の精神でやってみましょう。

火入れ地の蕎麦が発芽しない件〜考察1

8月6日の火入れ後の播種はうまくいきませんでした。天候の影響だと思いますが、ふりかってみます。

8月6日、雨雲が立ちこめ「こりゃ降るな〜」ということもあり、散水後、播種し、足で鎮圧しました。その後2週間、一滴の雨も降らない日が続きましたね。発芽は0ではないものの、20本もなかったと思います。

8月●日に追い播き。その後●日たっての姿が下の写真。

8月6日に防火帯に播いたものはびっしりと過密なまでに発芽しているので、発芽率が極端に悪い種を使っているのではないといえます。

【想定要因】

(1)小雨が原因だが、火入れしたところの土の水もちがわるいために発芽しない。→やや降雨があった追い播きの種は、まだよく発芽している。

【気になること】

(1)昨年の火入れのとき、ところどころに蕎麦の種を蒔いていますが、発芽が悪かったのです。焼けすぎたせいかなと、この時は考えていました。今回もそうかもしれませんが、焼畑に適さないなにかを種がもってしまっているのでは?

【あれこれウェブをまわって思ったこと】

・椎葉など焼畑で蕎麦を栽培しているところの発芽の写真をみると、そんなに土が黒くないのです。

・竹を焼くのと何が違うのか。

【奥出雲のたたら農業遺産?で気になること】

・山陰中央新報の8月27日の記事「島根県奥出雲町は、江戸時代 からたたら製鉄に伴い造られた棚田で栽培する仁多米などを「奥出雲たたら製鉄が織りなす資源循環型の持続可能な農業システム」として、日本農業遺産と世界農業遺産の認定を目指す。有識者らによる協議会を30日に立ち上げ、2017年以降に申請し、農産品のブランド力の強化や地域活性化、住民の誇りの創出につなげる」ですが、うーん、そもそも今現在の奥出雲の仁多米って、資源循環型といえるのだろうか、という疑問はまずおいておいて。 山陰中央新報記事中の、木炭材採取後の「森林を伐採した跡地で栽培した在来種の蕎麦に着目」が気になる。記者もデスクも「在来種」という言葉の意味を理解していない疑いが濃厚ではあるが、それもおいておくとして。

焼畑の言葉がここにないのはよいでしょう。私の知る限りその証左はないのですから。歴史的には。民俗学的にどうかといわれれば、お隣、飯南町にはある。ここは、いま少し私が掘ってみたいところです。

さて核心はですね、薪炭林の利用と焼畑が並立したかどうかです。落葉広葉樹の枝打ちしたものが「焼けた」かどうかです。現在焼畑を行っている椎葉や温海の映像や写真を何度か見ますが、ほとんどが杉の枝打ちしたものが主になっているようです。※1

そう、先日も木次から江津の桜江に向かう途中、三瓶の手前の山中で大量に放置された杉の枝葉を見ました。「あぁ〜、これ、よく燃えるだろうなあ。軽トラいっぱいに積むだけでもけっこうな足しになりそうだけどなあ。いや、ここで燃やせればいいのに」と思いました。

何をどれだけ積んで燃やしたかの詳細がわかるものが資料にも少ないのです。

蕎麦を育てるには、なにがよいんだろうねえ。

もし種が焼畑に適応していないのであれば、種を取って育てるところからですが、それはそれで大変やりがいとやる価値があると思った次第。

引き続き考えて、策を練りましょう。

軽く草を焼いて播いてみる実験を8月3日〜4日の火入れでやるか、な。

※1)西米良の焼畑ドキュメンタリーのこちらをみても、落葉樹ではなさそうだけどね。混じってはいても。

https://www.facebook.com/1589550734592252/videos/1668214403392551/

竹の焼き畑2016-sec.21

2016/08/27(土)・曇り時々小雨:「夏焼2」準備2日目。

島根大の後期は10月からなんだと知りました。帰省している学生も多いようです。そんな中、学生4人、教授1人が島根大から、木次からは1名で、計6人の 活動となりました。落ち葉と泥にまみれ、小さな痣も脚に少々残りましたが、重機も使って藪払いはどんどん進行。1年放置したとも乾燥させておいたともいえ る孟宗竹の束も、所定の高さをクリアーしつつあります。

次回の作業日は、8月30日(火)の予定です。

ボランティア歓迎。

http://s-orochi.org/public/archives/292

さて、タカキビが花をつけています。カブの跡地で急斜面、木陰の影響で日照も少ない場所です。悪条件のなかでも、そこそこ稔りがありそうです。林原在来の種です。今年は種だけとって来年さらにふやしていきたいもの。

奥出雲在来蕎麦は火入れ地の発芽がやはりうまくないです。防火帯に播いたものはふつうに出ているのですが。もろもろ反省中、そして間引き菜とっていってください。どなたでも。

そうこうしているうちに、アワの収穫に向けて準備を進める時期となりました。在来種の調査も再開せねば。9月も、9月は、忙しくなりそうですよ。楽しみ〜♪

柿の木村の大鹿山北西部にあった「竹林」の謎〜その2

島根県の西に端に位置する大鹿山の北西部の竹林はどうやら篠地のようだと、そして、入手できるもっとも古い航空写真を入手してみよういうのが前回のお話。

入手しました。約4000円。解像度はあがりましたが(400dpi→1200dpi)、そもそも元の画質がそこまでではなかったようです。なんでしょ う。失敗ですね。しかし、めげずに進みましょう、前へ前へ。今後1947年頃の航空写真はそこまでして取り寄せる必要はないということがわかりました。 な、ら、ば。国土地理院のウェブサイトで閲覧できるものを片っ端からあたってみるのみ。

………

なかなか難儀です。3時間あまりを費やしていますので、作業途中の一部画像をざくっとあげておきます。

問題の場所は、谷筋からいえば、大井谷の上流という位置づけができます。そして、大鹿山からみると谷を隔てた西の面にあたります。興味深いのは、この場所のみならず、昭和初期年代において、吉賀町の山地で「荒地」となっているのは、奥山部分だということです。大井谷でいえば、扇状地が水田利用で山麓は薪炭林、そして奥山が共有林で「焼畑」利用なのか。

ざっとみた限りですが、昭和初期においては、木次もですが頓原でさえ、山地に荒地の記号はほとんど見当たらない中、吉賀の山のそれはあきらかに多い。

もう少し地図のエリアをひろげてプロット作業をしてみたいと思います。

「広葉樹」「針葉樹」「水田」「荒地」「篠地」の区分にて。〆切を決めよう。14日以内とします! まずは5万分の1の<木次><頓原><津和野>にて。

竹の焼き畑2016-sec.20

2016/08/23(火)・晴れ:「夏焼2」準備1日目。

1年前、長雨で火入れできずにいた場所は、いま、「藪」と化しています。草木生い茂る中には、叩けばカンカン音のする孟宗竹の束が眠っておるのです。

さあ、藪を薙ぎ払い、火を放ち、数千年の昔、地中海から蒙古の大地を渡ってきた種を、いま播くのじゃ。

……という調子を打ち砕くかのような暑さにも負けず、島根大から6人、奥出雲から2人で、取り組みました。

あと2日で準備完了の予定、、、、です。

あぁ、しかし、そろそろ長雨シーズン到来か!? その前になんとか火が入れられますように。

次回の作業日は、8月30日(土)の予定です。

ボランティア歓迎。

http://s-orochi.org/public/archives/292

ちなみにこの日はスリランカモダンスタイルのチキンカレーとポルサンボルがふるまわれました。前夜に10種のスパイスをごりごりと汗だくになりながらひき おろしてつくった、それなりの本格派です。美味いのはもちろん、夏の暑さに対処するような調合を試みてもおります。次がいつかはきてのお楽しみ。

焼畑1年後の草〜オオアレチノギクとヒメムカシヨモギ

昨年の火入れから1年が経過しようとしています。

温海カブは取りつくすことなく、6月初旬まで放っておきましたので、花が咲いて枯れて倒れ、そのあと最初に芽を出し、みるみる大きくなったのが、オオアレチノギク(またはヒメムカシヨモギ。特定できず。)です。

これしか生えないといってもいい。99%かと。

引き抜いて、タカキビを植えたところが、左の中腹に見えると思います。ここには他の雑草も入り込んできました。

オオアレチノギクをほおっておいた場所はどうなるのか、も、見てみたいものですが、最低限にとどめて、種を飛ばす前にざくざく刈り取ろうと思ってます。はい。

竹の焼畑2016ー夏焼火入れ

8月6日(土)。酷暑警報も出る奥出雲町佐白のダムの見える牧場林地。総勢30名(女性10、男性20)が集結し、竹の焼畑に挑みました。

まずは大まかな時間経過です。

10時00分の着火予定は2時間近く押してしまいました。「こりゃ、今日はできないかも」と考え、「どうする?」と自問自答した時間帯もありました。いちばんの誤算がエンジンポンプの不調。昨日リースで届いて試運転はしていました。2台のうち1台の調子は悪かったのですが、調整すればやれる範囲だった。が、この日はまず動かない。動いたと思ったら、スターターのロープが切れる。切れたのを直したら、次にからまる、直すためには工具が必要。手元にない。

ま、ほかにもいろいろ。しかし、中継用のポリ桶を三所の家から持ち込んでいたのは本当によかった。そして、初任者とはいえ中学の技術の先生が参加していたのも幸運。限られた工具をうまく操ってもらい、なんとかエンジンは復旧しました。

11時40分に着火したあとは、勢いよく延焼を続け、13時15分には鎮火しました。

14時30分頃から放水しての種蒔き。

奥出雲在来の小ソバ(横田小ソバ)を約32合ぶんを、火入れ地約2aと落ち葉かきをした防火帯約3aに播きました。かなり密だと思います。間引きで対応の予定。

飛び火が一度ありました。20メートルは飛んだ地点。防火の放水はしていましたが、乾いていましたね。人を配置していたのと発見が早かったのが幸いしました。ちょうど伐開部分の端境地点であり、燃え移ったのは広葉樹の切り株(株といっても何十年も以前のものでぼろぼろになっているの状態なのですが、それだけにすぐに火がついた)で、周辺には枯竹と乾燥した落葉も多くあり、やや危険な「飛び火」だったといえます。

風は11時前後から吹き始め、火入れ地下方から山側へ。ちょうど風向きの方向への飛び火です。風にのれば20メートルは飛ぶということですね。

明日か明後日の現場検証でまたいくつか確認したうえで、レポートの続報を打ちたいと思います。

今回は昨日の速報ということで、ここまで。

ーーーー

他の記事からの引用です。後ほど整理します。

8月6日(土)。酷暑警報も出る奥出雲町佐白のダムの見える牧場林地。総勢30名(女性10、男性20)が集結し、竹の焼畑に挑みました。

何回かにわけてレポートと雑感を記していきます。

まずは当日の時間経過から。

9:00 準備開始

11:30 火入れ式

11:40 着火

13:15 鎮火

14:30 種蒔き・撤収

15:30 火入れ終了・打ち上げ

18:00 打ち上げ終了・解散

※集合予定は8時00分〜8時30分でした。松江から出発する島根大グループは7時20分に大学の正門前出発の予定でしたが、15分程度遅れた模様。この程度は想定内で、スタートミーティングは20分〜30分ほど遅れて9時00分ちょい前でした。この時間まで、軽トラに積んだ水タンクの給水や道具の確認などをひとりで進めつつ、場所がわからない初参加の人への対応などをしていました。

その後、かれこれあって、10時00分の着火予定は2時間近く押してしまいました。「こりゃ、今日はできないかも」と考え、「どうする?」と自問自答した時間帯もあったほど。

いちばんの誤算がエンジンポンプの不調。昨日リースで届いたもので、もちろん試運転はしていました。2台のうち1台の調子は悪かったのですが、調整すればやれる範囲だったのです。 が、この日は、まず動かない。動いたと思ったら、スターターのロープが切れる。切れたのを直したら、次にからまる、直すためには工具が必要。手元にない、、、という事態が重なっていました。

ま、ほかにもいろいろ。しかし、中継用のポリ桶を三所の家から持ち込んでいたのは本当によかった。そして、初任者とはいえ中学の技術の先生が参加していたのも幸運。限られた工具をうまく操ってもらい、なんとかエンジンは復旧し、実行にこぎ着けられたのでした。

11時40分に着火したあとは、勢いよく延焼を続け、13時15分には鎮火しました。

14時30分頃から放水しての種蒔き。

奥出雲在来の小ソバ(横田小ソバ)を約32合ぶんを、火入れ地約2aと落ち葉かきをした防火帯約3aに播きました。かなり密だと思います。間引きで対応の予定。順調にいけば午後の時間帯で昨年焼き切れず放置したままの竹積み箇所での「試し焼き」を目論んでいましたが、そちらは早々に中止としました。

15時30分からは「ささやかな打ち上げ」。やれやれでもありましたが、基本的には「疲れたよ〜」感が大でした。改めて懇親会、やりたいものです。

今後の検証点として、 飛び火が一度あったことを記しておきます。20メートルは飛んだ地点。防火の放水はしていましたが、乾いていましたね。人を配置していたのと発見が早かったのが幸いしまし た。ちょうど伐開部分の端境地点であり、燃え移ったのは広葉樹の切り株(株といっても何十年も以前のものでぼろぼろになっているの状態なのですが、それだ けにすぐに火がついた)で、周辺には枯竹と乾燥した落葉も多くあり、やや危険な「飛び火」だったといえます。

風は11時前後から吹き始め、火入れ地下方から山側へ。ちょうど風向きの方向への飛び火です。風にのれば20メートルは飛ぶということですね。

そして、やはり草地の部分は延焼は起こりませんでした。1ヶ月近くほとんど雨の降らない日が続いていました。昨年のように燃えなくて困るということはなかったので、乾燥していればもう少し「積み方が薄くてもよい=十分に延焼する」とも考えられます。しかし、最下方に積んだ延焼の最終地点にあった竹は燃え残りました。どうなのかなあ。

ここは重要なポイントなのです。孟宗竹の焼畑のなにが大変って、伐倒と伏せ込みです。倒したまま放置して焼けるのであれば、大幅な革命的な省力化となるのです。そこまででないまでも、「積み方が薄くてもいける」となれば、省力化は省力化です。

そのあたり、明日か明後日の現場検証でまたいくつか確認したうえで、レポートの続報を打ちたいと思います。

今回は昨日の速報ということで、ここまで。