「ホトホトと餅とダイシコの関係」のつづきとして記します。

今日、島根県立図書館で、『仁多町民俗調査 昭和55年度報告書』なるものが書棚にあるのを見つけて驚きました。どこから出てきたのか、もとからそこにあったのか……。なんどもその棚には目を通していたはずなのに、この日に限って背丁が目に飛び込んできたのだから、なんというか、contingency(本来的偶有性)とはこういうことなのかと、ちょっとした衝撃と喜びでありました。

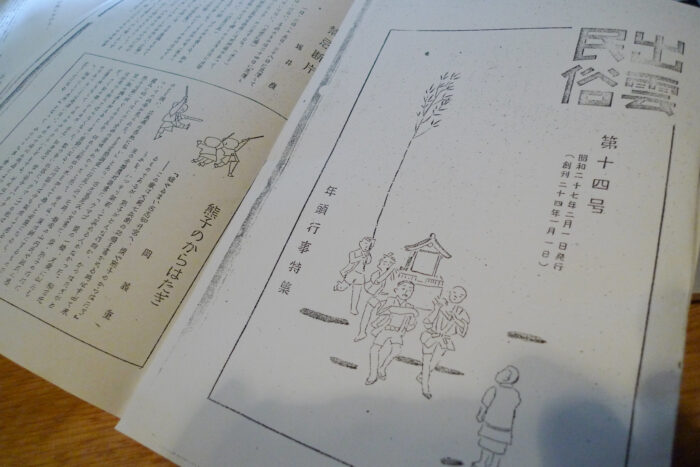

その報告書は北九州大学民俗研究会が、昭和55年7月下旬の10日間、30人あまりで行った本調査と、先行調査、文献調査をもとに編纂されたものです。町史などの中に北九州大学の調査に基づくものであることの表記を散見したことはありましたが、こうしてまとまったものとして存するとは思いませんでした。岩伏山の由緒について、これまで耳目にすることのなかった異説※1が採取されているなど、大変貴重な資料であるといえましょう。

さて、しかしながら、大師講(太子講)について、正面切った報告はありません。それがまた不思議でもあり、興味深いのです。まず、見出し項目としては、私が現在追究している大師講ではなく、亀嵩の算盤職人が「講」として聖徳太子をまつるという太子講をあげています。まぎらわしいのですが、大師講(ダイシコ)と太子講(タイシコ)、ふたつの違いは事典の類をひけばはっきりとしています。たとえば、小学館の国語大辞典では、太子講をタイシコウとして、聖徳太子と結んだ「講」として解説しています。

《聖徳太子を祖として奉讚する大工の講中。また、太子の忌日二月二二日にその講中で行なう法要と宴会》

一方の大師講はダイシコウと読ませ、天台宗の開祖、中国の智者大師の命日を11月24日(旧暦)としてその法会を第一義としていますが、伝教大師最澄、弘法大師空海、それぞれにちなんだ法会を第二、第三の義としています。そして、問題は第四義。

《旧暦一一月二三日から二四日にかけての年中行事。家々で粥や団子汁などを作って食べる。智者大師・弘法大師・聖徳太子などにまつわる伝説を各地に伝えているが、お大師様は、すりこ木のような一本足の神様だとする地方が多く、また多くの子どもをもつ貧しい神で、盗みに来るその足跡をかくすために当夜必ず雪を降らせると伝えるところも多い。この二三日の雪を「すりこぎかくし」「あとかくしゆき」などという。講とはいうものの、講は作らず各家々でまつる。この夜お大師様が身なりをかえて、こっそり訪れるので、家に迎え入れ歓待するのだともいわれている》

私が追いかけているのはこちらの「ダイシコ」であり、雲南地域で広く行われていた(らしき)ものです。その断片は、『仁多町民俗調査 昭和55年報告書』の中にもあります。これまで雲南地域の地誌では見ることのなかったものですが、おそらく見落としているのでしょう。地誌のリストに印をつけての閲覧を要します。

さて、問題のダイシコの断片は、前布施で取材されたもの。前布施は、竹の焼畑実践地の水源の峰たる岩内山から南へ下り、八代川をはさんだ谷向こうの集落にあたる地です。

手早く筆写したので、字句は異なるかもしれませんが、以下の記述がありました。

《前布施に弘法大師がこられた時、あるあばあさんがエンドウ豆をむいていた。大師がエンドウをくれるように頼んだが、おばあさんは与えなかったので、エンドウに虫がつくようになった》

また、この同型パターンでトウモロコシがあり。「先の曲がったトウモロコシができるようになった」というもの。調査班は下阿井にも入っていて、他の事項ではよく出てくるのですが、下阿井で私が聞いたタイシコウのことは、出てこなかったのでしょう。おそらくやっていた家とそうでない家があったからではないかと思う。

ここで3つの引用をもって、のちほど加筆する際の材としておきます。

1972年刊の『木次町誌』、温泉村の項から(p.268) 《十一月二十四日 大師講・太子講 大師講は前夜大師講だんごをつくる。大判形で、平年は一二個、閏年は十三個を仏壇に供え、それをあずきで煮ていただく》

→課題:餅をつくという事象、神が家を来訪するという事象を他で見つけること。

野本寛一,2005『栃と餅』にはこうあります。(少々長くなるが)

《一一月二三日は新嘗祭、じつは、民間ではこの日を大師講と呼んでいるのだが、その大師講は収穫祭なのである。この夜は、ダイシサマ、デシコガミサマ、オデシコサマなどと呼ばれる神がイエイエを訪うとされる。元三大師、智者大師といった大師だとする地もあるが弘法大師を想定する地が多い。しかし、青森県・秋田県などには、デシコガミサマは女で子だくさんの神様だとする、山の神に近い神を伝承する地も少なくない。この日こうした神が来訪するという伝承を持つ地は、東北・関東北部・北陸・中部・中国山地、鹿児島県大隅地方と広域に及ぶ。そして、この日、大師粥と称して小豆粥を煮る地が多い。小豆粥のほかに小豆のボタモチ・しるこを作る地もある。さらに、大根にこだわる地もある。(中略)冬期に入る直前に、その年の収穫の様子をたしかめにくる、大師に収斂されたマレビトに、その年収穫した米と小豆で作った小豆粥やボタモチ、一部には冬期に重要な大根を加え、それらを供え、家族も食べて収穫を祝ったのである。》

そして、また、以下にある「スリコギの先につけた餅米」を板戸に塗りつけるという所作と意味は、「大」という文字によって示されているメッセージとして表象されているようですが、雲南のカラサデ餅との対比で考えるとどうなるのか。この探求課題にとってヒントのひとつです。

《静岡県の遠州地方から駿河西部にかけてはこの日、小豆のボタモチを作って家族で食べる。そしてボタモチを作ったスリコギの先にボタモチのモチ米を塗りつけ、それで玄関の大戸(板戸)の目通りの位置に「大」という文字を書いた。戦前、板戸のある家はどこの家の板戸にも「大」の字の跡があった。私は育った家にもそれがあった。これは大師講の神に対するボタモチの手向けであり、この家は、お蔭で、秋の収穫を終え、収穫祭を終えることができましたというメッセージを大師講の神様に伝える表示なのである》

野本があげる大師講の神の特性のなかで、来訪神と正月(小正月)の関係をとらえる鍵となりそうなふたつの事項があります。

・不可視であること……「足が悪い」「足跡を隠す」

・小豆の赤色……「生命の色、血の色、太陽の色とみてさしつかえなかろう」(野本)

後者については、冬至当夜における豆腐・大根の「白」、大黒をまつる一二月九日前後の大根=白と黒豆=黒との対照考察を要すると考えます。

最後に『尾原の民俗』 p.272の民俗行事から。ダイシコさん、さんづけになっているところに着目です。隣接する23項のカラサデは、さんがついていない。

《11月24日 ダイシコ(大師講)さん

「お大師の跡隠しの雪」といって雪が降ることが多かった(山方1)。

前夜、米粉で小判状(長径15cm×短径約8cm)のダイシコ団子を作った。閏年には13個、普通は12個作った(大原・尾白・山方1・林原1・2・前布施1)。

作ったままの団子を枡の中に井げたに組んで入れ、床の間か神棚に一晩供える(尾白・林原1・前布施1)。

この団子が寒くて凍みているほどよい(大原)、来年は豊作になる(林原1・前布施1)といった。

団子は翌朝、小豆で煮て食べた。ダイシコ団子は岩船山にある大山さんにも牛の神様だから、といって供えた(尾白)。》

「お大師の跡隠しの雪」がどう語られていたかは、ここからはわかりません。これを機会に、民話採録からたどってみようと思います。 一般に、というより柳田のまとめにより、跡隠しの雪とは、こういうものとして語られています。

《旧暦では十一月末の頃は、もうかなり寒くなります。信州や越後ではそろそろ雪が降りますが、この二十三日の晩はたとえ少しでも必ず降るものだといって、それをでんぼ隠しの雪といいます。そうしてこれにもやはりお婆さんの話がついておりました。信州などの方言では、でんぼとは足の指なしのことであります。昔信心深くて貧乏な老女が、何かお大師様に差し上げたい一心から、人の畠にはいって芋や大根を盗んで来た。その婆さんがでんぼであって、足跡を残せば誰にでも見つかるので、あんまりかわいそうだといって、大師が雪を降らせて隠して下さった。その雪が今でも降るのだという者があります(南安曇郡誌その他)》

(「日本の伝説」より) 柳田はこの話がのちに「間違った」という言い方をしていますが、方便であって、跡隠しの雪は山の神の示現であると、そう見ていたのではないかと、言いたげです。同じ「日本の伝説」にこうああります。

《それからこの晩雪が降ると跡隠しの雪といって、大師が里から里へあるかれる御足の跡を、人に見せぬように隠すのだといい伝えておりました。(越後風俗問状答) そうするとだんだんに大師が、弘法大師でも智者大師でもなかったことがわかって来ます。今でも山の神様は片足神であるように、思っていた人は日本には多いのであります。それで大きな草履を片方だけ造って、山の神様に上げる風習などもありました。冬のま中に山から里へ、おりおりは下りて来られることもあるといって、雪は却ってその足跡を見せたものでありました。後に仏教がはいってからこれを信ずる者が少くなり、ただ子供たちのおそろしがる神になった末に、だんだんにおちぶれてお化けの中に算えられるようになりましたが、もとはギリシャやスカンジナビヤの、古い尊い神々も同じように、われわれの山の神も足一つで、また眼一つであったのであります。》

なお、『志津見の民俗』には大師講さんとして12月21日に、「この日はオハギを作る」とだけ記載されています。

※1)素戔嗚尊が船にのって天下ったという類ではない。採取地は尾白で、素戔嗚尊に紐付けるパターンをbとして、aの項に以下の説をあてている。《昔津波があって、岩伏山の頂上に流れ着いた舟が岩になってしまったという。そこでこの山を舟山、または岩舟山というようになった》。