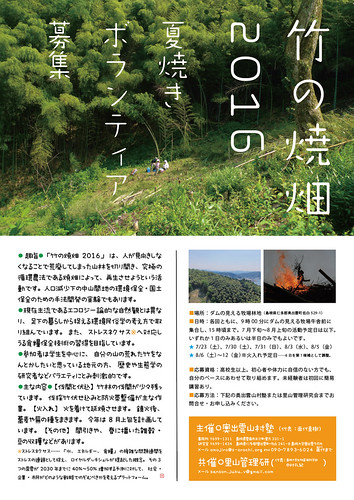

8月6日(土)。酷暑警報も出る奥出雲町佐白のダムの見える牧場林地。総勢30名(女性10、男性20)が集結し、竹の焼畑に挑みました。

まずは大まかな時間経過です。

10時00分の着火予定は2時間近く押してしまいました。「こりゃ、今日はできないかも」と考え、「どうする?」と自問自答した時間帯もありました。いちばんの誤算がエンジンポンプの不調。昨日リースで届いて試運転はしていました。2台のうち1台の調子は悪かったのですが、調整すればやれる範囲だった。が、この日はまず動かない。動いたと思ったら、スターターのロープが切れる。切れたのを直したら、次にからまる、直すためには工具が必要。手元にない。

ま、ほかにもいろいろ。しかし、中継用のポリ桶を三所の家から持ち込んでいたのは本当によかった。そして、初任者とはいえ中学の技術の先生が参加していたのも幸運。限られた工具をうまく操ってもらい、なんとかエンジンは復旧しました。

11時40分に着火したあとは、勢いよく延焼を続け、13時15分には鎮火しました。

14時30分頃から放水しての種蒔き。

奥出雲在来の小ソバ(横田小ソバ)を約32合ぶんを、火入れ地約2aと落ち葉かきをした防火帯約3aに播きました。かなり密だと思います。間引きで対応の予定。

飛び火が一度ありました。20メートルは飛んだ地点。防火の放水はしていましたが、乾いていましたね。人を配置していたのと発見が早かったのが幸いしました。ちょうど伐開部分の端境地点であり、燃え移ったのは広葉樹の切り株(株といっても何十年も以前のものでぼろぼろになっているの状態なのですが、それだけにすぐに火がついた)で、周辺には枯竹と乾燥した落葉も多くあり、やや危険な「飛び火」だったといえます。

風は11時前後から吹き始め、火入れ地下方から山側へ。ちょうど風向きの方向への飛び火です。風にのれば20メートルは飛ぶということですね。

明日か明後日の現場検証でまたいくつか確認したうえで、レポートの続報を打ちたいと思います。

今回は昨日の速報ということで、ここまで。

ーーーー

他の記事からの引用です。後ほど整理します。

8月6日(土)。酷暑警報も出る奥出雲町佐白のダムの見える牧場林地。総勢30名(女性10、男性20)が集結し、竹の焼畑に挑みました。

何回かにわけてレポートと雑感を記していきます。

まずは当日の時間経過から。

9:00 準備開始

11:30 火入れ式

11:40 着火

13:15 鎮火

14:30 種蒔き・撤収

15:30 火入れ終了・打ち上げ

18:00 打ち上げ終了・解散

※集合予定は8時00分〜8時30分でした。松江から出発する島根大グループは7時20分に大学の正門前出発の予定でしたが、15分程度遅れた模様。この程度は想定内で、スタートミーティングは20分〜30分ほど遅れて9時00分ちょい前でした。この時間まで、軽トラに積んだ水タンクの給水や道具の確認などをひとりで進めつつ、場所がわからない初参加の人への対応などをしていました。

その後、かれこれあって、10時00分の着火予定は2時間近く押してしまいました。「こりゃ、今日はできないかも」と考え、「どうする?」と自問自答した時間帯もあったほど。

いちばんの誤算がエンジンポンプの不調。昨日リースで届いたもので、もちろん試運転はしていました。2台のうち1台の調子は悪かったのですが、調整すればやれる範囲だったのです。 が、この日は、まず動かない。動いたと思ったら、スターターのロープが切れる。切れたのを直したら、次にからまる、直すためには工具が必要。手元にない、、、という事態が重なっていました。

ま、ほかにもいろいろ。しかし、中継用のポリ桶を三所の家から持ち込んでいたのは本当によかった。そして、初任者とはいえ中学の技術の先生が参加していたのも幸運。限られた工具をうまく操ってもらい、なんとかエンジンは復旧し、実行にこぎ着けられたのでした。

11時40分に着火したあとは、勢いよく延焼を続け、13時15分には鎮火しました。

14時30分頃から放水しての種蒔き。

奥出雲在来の小ソバ(横田小ソバ)を約32合ぶんを、火入れ地約2aと落ち葉かきをした防火帯約3aに播きました。かなり密だと思います。間引きで対応の予定。順調にいけば午後の時間帯で昨年焼き切れず放置したままの竹積み箇所での「試し焼き」を目論んでいましたが、そちらは早々に中止としました。

15時30分からは「ささやかな打ち上げ」。やれやれでもありましたが、基本的には「疲れたよ〜」感が大でした。改めて懇親会、やりたいものです。

今後の検証点として、 飛び火が一度あったことを記しておきます。20メートルは飛んだ地点。防火の放水はしていましたが、乾いていましたね。人を配置していたのと発見が早かったのが幸いしまし た。ちょうど伐開部分の端境地点であり、燃え移ったのは広葉樹の切り株(株といっても何十年も以前のものでぼろぼろになっているの状態なのですが、それだ けにすぐに火がついた)で、周辺には枯竹と乾燥した落葉も多くあり、やや危険な「飛び火」だったといえます。

風は11時前後から吹き始め、火入れ地下方から山側へ。ちょうど風向きの方向への飛び火です。風にのれば20メートルは飛ぶということですね。

そして、やはり草地の部分は延焼は起こりませんでした。1ヶ月近くほとんど雨の降らない日が続いていました。昨年のように燃えなくて困るということはなかったので、乾燥していればもう少し「積み方が薄くてもよい=十分に延焼する」とも考えられます。しかし、最下方に積んだ延焼の最終地点にあった竹は燃え残りました。どうなのかなあ。

ここは重要なポイントなのです。孟宗竹の焼畑のなにが大変って、伐倒と伏せ込みです。倒したまま放置して焼けるのであれば、大幅な革命的な省力化となるのです。そこまででないまでも、「積み方が薄くてもいける」となれば、省力化は省力化です。

そのあたり、明日か明後日の現場検証でまたいくつか確認したうえで、レポートの続報を打ちたいと思います。

今回は昨日の速報ということで、ここまで。