2017年度の掲示板はウェブに移転しています。

「奥出雲山村塾」のこちらのページを参照ください。

竹の焼き畑2016〜連絡掲示版

以下は2016年度の記事です。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

9月上旬へと延期している焼き畑の火入れ日です。

8月27日時点では、9月6日(日)に人が集まれそうだというので、めがけて準備を進めましたが、9月6日は雨によって流れました。もはや、なによりも天候をいちばんに考えねばにっちもさっちもいきませぬ。8月下旬から9月下旬にかけては秋雨の時季でありますよってに。

さて、9月8日時点です。

台風18号が通過したあとが次なる候補。で・き・る・か・な。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◉火入れ作業と見込み

1)前日までに最終整備

・消火ホース、ポンプの点検とシミュレーション……面代&大石&誰か

・風などで散らばった竹や落ち葉などの整備。ゆとりがあれば、草刈り、そして枯竹の追加投入。

2)種の仕分け。どこにどれだけまくか。

ーーー

3)火入れ当日は日の出とともに(6時前には着火)。5時半集合予定。

午後、鎮火したところへ種蒔き(たたいて、灰をかぶせる、まぜる)

◉収穫は11月上旬とみています

1月に収穫祭&発表講演でしょうか。

◉火入れ日候補&準備日

9月12日(土)…準備

9月13日(日)…準備

9月15日(火)…候補1

9月16日(水)…候補2

◆◆◆◆↓↓過去ログその2↓↓◆◆◆◆◆◆◆◆

火入れまでカウントダウンとなりました。あと数回の準備。

火入れは8月23日(日)、24日(月)を第1候補にし、天候等によって延期しながら29日(土)までに、実行できるようにしますよ!

……と書いていましたが、25日(火)を第1候補として調整重ねます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◉今後の作業と見込み

1)火入れ地の範囲せばめ……伏せ込み量が足りないところを寄せていく。

2)斜面裾部分の処理>>5人☓2日

3)種の入手(そば、かぶ、だいこん)

4)東南部の竹の伐採>>5人☓1日

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

酷暑です。

ですので、朝7時半頃から10時頃まで作業。と考えています。

昼間は涼しい場所で読書・昼寝などして過ごし、16時頃から作業再開し、日が暮れるまで。

前回の伏せ焼きや整備時の様子はこちらなどをご覧あれ。

https://www.facebook.com/events/720227741422157/permalink/724751064303158/

https://www.facebook.com/events/940019806056981/permalink/943009075758054/

◉日程

1)8月5日(水)〜6日(木)……伏せ焼き→済

2)8月11日(火)……人数集まらず中止

3)8月12日(水)……人数集まらず中止

4)8月●日……未定。16日(土)か。

5)8月18日(火)\

6)8月20日(木)→実施済

8月21日(金)→実施済

7)8月22日(土)……最後の調整→実施済

8)8月23日(日)……予備日→お休み

9)8月24日(月)……火入れ準備予定日→実施済

10)8月25日(火)……火入れ予定日→台風接近のため中止、延期

11)8月26日(水)……播種→同上

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

①時間:天候による…基本7:30〜10:00 16:00〜18:30

②場所:奥出雲町布勢地区内竹林(問合せください)

③ 定員:15名を予定

④ 参加費:無料

⑤ 申込方法:お名前、ご住所、連絡先を明記の上、FAXかメッセージをいただくか、お電話でお申込ください。返信をもって受付完了と致します。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◉持ち物・服装

・水分補給用水筒やペットボトル等

・長袖と日除けの帽子等(肌が隠れる服装)

・斜面でも滑りにくく歩きやすい靴や長靴など

・虫刺され薬、携帯蚊取り線香、虫除け

◉できれば持ってくるとよいもの

・ナタ、ノコギリ(ヤブや倒木処理用)

・ヘルメット(15個ぶんはこちらで用意しています)

・軍手など手袋(こちらでも用意しています)

◎お申込・お問い合わせ

NPO法人さくらおろち 担当:面代(オモジロ)

TEL&FAX 0854-48-0729(平日9時〜5時)

◆◆↓↓過去ログ↓↓◆◆◆◆◆◆◆◆

13回まで終了!!しました。

火入れは8月23日(日)を第1候補にし、天候等によって延期しながら30日(水)までに、実行できるようにしますよ!

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◉今後の作業と見込み

1)防火帯づくり……山斜面の火入れ地に残っている竹や雑木を移動、火入れ地の中へ。>>5人☓3日

2)火道を切る……2〜3メートル部分にある枯れ葉・枝などを掃いてどかす。道具はてづくり箒か幅の狭い熊手。>>5人☓1日

3)斜面裾部分の処理>>5人☓3日

4)東南部の竹の伐採>>5人☓1日

5)エスケープルートの整備>>5人☓0.5日

◉調査と準備

1)燃やす部分のバイオマス量……竹の本数等を切り株、その稈径等から算出

2)土中温度の測定方法と機器など

3)ドローン撮影

4)定点カメラの準備

◉作物

1)蕎麦の種の準備……横田小蕎麦はきびしいかもしれないが、8月下旬に種を撒いて収穫できる品種で。

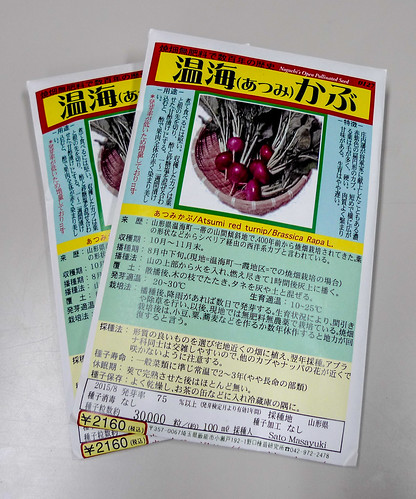

2)カブ……

3)大根……

4)トマト……

5)ブロッコリー……

◉収穫、試食発表会までのスケジュールと、準備

★蕎麦の収穫は大変です!!!よ、と

斜面での手刈り、乾燥、脱穀

★参加記録

0)5月30日(土)9:00〜15:00…フィールド調査→済(9名参加)

1)6月7日(日)9:00〜16:00…火入れ地整備→済(7名参加)

2)6月13日(土)9:00〜16:00…火入れ地整備→済(7名参加)

3)6月14日(日)9:00〜16:00…火入れ地整備→済(15名参加)

4)6月20日(土)9:00〜16:00…火入れ地整備→済(6名参加)

5)6月21日(日)9:00〜16:00…火入れ地整備→済(13名参加)

★)6月27日(土)午後:島根大にて「焼き畑講演会」

6)6月28日(日)10:00〜16:00…火入れ地整備(5名参加)

7)7月4日(土)9:00〜16:00…火入れ地整備(12名参加)

8)7月5日(日)9:00〜16:00…火入れ地整備(10名参加)

9)7月11日(土)10:00〜16:00…火入れ地整備(3名参加)

10)7月12日(日)10:00〜16:00…火入れ地整備(2名参加)

11)7月18日(土)9:00〜16:00………スカイプ会議

12)7月19日(日)9:00〜16:00………火入れ地整備・プラン二ング(8名参加)

13)7月20日(月)9:00〜16:00………火入れ地整備・プラン二ング(5名参加)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

①時間:9:00〜16:00

②場所:奥出雲町布勢地区内竹林(問合せください)

ダムの見える牧場前9:00集合・開始

③ 定員:15名を予定

④ 参加費:600円程度(保険料・昼食材料費)

⑤ 申込方法:お名前、ご住所、連絡先を明記の上、FAXかメッセージをいただくか、お電話でお申込ください。返信をもって受付完了と致します。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◉主なメニュー

・竹林と藪整備(伐る、運ぶ)

・放牧された牛さんたちを眺めながら草原ランチ(メニュー思案中)

*雨風が激しいような天候の場合中止・順延します。少雨ならば実施。

チェーンソーを持参される方はお申し出ください。燃料とオイルは支給いたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◉持ち物・服装

・水分補給用水筒やペットボトル等

・長袖と日除けの帽子等(肌が隠れる服装)

・斜面でも滑りにくく歩きやすい靴や長靴など

・虫刺され薬、携帯蚊取り線香、虫除け

◉できれば持ってくるとよいもの

・ナタ、ノコギリ(ヤブや倒木処理用)

・ヘルメット(15個ぶんはこちらで用意しています)

・軍手など手袋(こちらでも用意しています)

◎お申込・お問い合わせ

NPO法人さくらおろち 担当:面代(オモジロ)

TEL&FAX 0854-48-0729(平日9時〜5時)